2022年の法律改正・施行によって、不動産取引においても契約の電子化が全面的に解禁されました。不動産取引で電子契約を導入すれば契約締結までの時間を短縮できるので、業務効率化につながります。

多くの不動産企業で導入が進む電子契約ですが「電子化できない契約はある?」「注意すべき法律は?」など疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では不動産取引で電子化できる契約のほか、電子契約を導入する際の注意点、メリット・デメリットなどを紹介します。不動産取引で電子契約を締結する流れも解説するので、ぜひ参考にしてください。

| ・不動産取引の契約を電子化したい ・電子契約システムについて詳しく知りたい ・まずは見積もりを取ってから考えたい 上記のお悩みがある方は、こちらのボタンからお気軽にお問い合わせください。 |

不動産取引における電子契約とは

電子契約とは、従来の紙ベースの契約書に代わり、デジタル形式で契約書を作成・締結する契約のことです。インターネットを通じて契約内容を確認し、電子署名やタイムスタンプを付与することで契約が成立します。

不動産業界では、書面での交付を義務づける法律により、契約書類の完全な電子化が難しいとされてきました。しかし、2022年の法改正によって不動産取引における電子契約が全面解禁され、不動産企業でも電子化の流れが加速しています。

特に不動産業界は契約を交わす機会が多いので、電子契約によって業務の効率化を図ることが大切です。

不動産取引における電子契約の全面解禁はいつから?

多くの業界で導入が進む電子契約ですが、不動産業界では書面での交付や押印が法律で義務付けられていたため、電子化が困難な状況でした。

不動産取引における電子化の加速には、2021年5月に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が関係しています。デジタル化の推進を目的に法律の整備を行う法律で、宅地建物取引業法も以下のように変更されました。

| ・重要事項説明書への宅地建物取引士のハンコ(押印)が不要になり、電子署名で対応できるようになった ・重要事項説明書などで定められていた書面交付の義務がなくなり、オンライン上での交付も認められるようになった |

このように重要事項説明(IT重説)に関しては、押印の廃止や書面の電子化が認められ、不動産業界でも電子化が加速するようになりました。

さらに2022年5月には宅地建物取引業法が改正され、当時まだ書面交付が義務づけられていた売買契約や賃貸契約でも電子化が容認。不動産取引における電子契約が全面解禁となり、ペーパーレス化や契約業務の効率化が進んでいます。

不動産取引で電子契約できる書類

2022年の全面解禁以降、不動産取引で電子契約できる書類の例としては以下が挙げられます。

- 売買契約書

- 賃貸借契約書

- 重要事項説明書(IT重説を含む)

- 定期借地権設定契約書

- 媒介契約書ほか

※2024年12月現在

これらの書類以外に、オーナーや借主との合意書や覚書といった書類も電子化の対象となります。電子契約を締結する際は、相手方の同意を得たうえで進めるようにしましょう。

なお不動産取引における電子契約では、書面契約と同等の効力を持たせるために電子署名を付与するのが一般的です。電子署名は印鑑やサインの代わりとなる電子的な徴証で、電子契約に付与することで法的有効性を担保できます。

不動産取引で電子契約できない書類はある?

不動産取引に関連する契約の多くは、電子契約で対応できます。ただし例外として、公正証書での契約が求められる書類は電子化できないので注意が必要です。

日本公証人連合会では、「公正証書とは、私人(個人または会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のこと」としています。

引用:日本公証人連合会 | 公証事務,公正証書

公文書には強い形式的証明力が働き、以下のような不動産取引では公文書による締結が義務付けられています。

- 事業用定期借地権設定契約

- 企業担保権の設定または変更を目的とする契約

- 任意後見契約書

公正証書のデジタル化も進んでいますが、2024年12月現在は完全に電子化できないので覚えておきましょう。

不動産取引で電子契約を導入する4つのメリット

不動産取引での電子契約には、業務効率化やコスト削減といったメリットがあります。

- 契約締結までの時間短縮・業務効率化につながる

- 印紙代や郵送代などの費用を削減できる

- 契約書類の保管場所が不要になる

- 消費者や取引先のニーズに応えられる

ここからは、不動産取引で電子契約を導入するメリットを4つ解説します。電子契約の導入に迷っている企業は、ぜひ参考にしてみてください。

1. 契約締結までの時間短縮・業務効率化につながる

電子契約を導入すれば、契約書の作成から締結までの作業をすべてオンライン上で完結できます。郵送や印刷の手間が不要になるため、契約締結までの時間を短縮できるのがメリットです。

また書類の確認や修正もオンラインで即時に対応できるので、業務全体の効率化にも役立ちます。特に不動産取引では契約に関する書類が多いため、電子化すれば担当者の負担軽減につながるでしょう。

2. 印紙代や郵送代などの費用を削減できる

書面契約では印紙を貼付する必要がありますが、電子契約では印紙が不要のため、印紙税を節約できるのが特徴です。郵送費や印刷費といったコストも発生しないため、契約1件あたりの費用を安く抑えられます。

同時に、印刷や封入などの業務にかかる人件費を削減できるのも魅力のひとつです。

契約数が多い不動産事業者ほど経済的なメリットが大きいので、費用対効果を見極めたうえで導入を検討してみてください。

3. 契約書類の保管場所が不要になる

従来の紙の契約書には物理的な保管場所が必要でしたが、電子契約ではすべてのデータをクラウドやシステム上で管理できます。保管場所を削減できるのはもちろん、クラウド上で管理しておけば必要な契約書を迅速に検索・閲覧できるのもメリットです。

また電子データによる契約書の保管は、災害時のリスクマネジメントにもつながります。バックアップを定期的に活用すれば、予期せぬ事態でも重要書類の紛失や破損を防げるので、BCP対策としても有効です。

4. 消費者や取引先のニーズに応えられる

デジタル化が進む現代では、消費者や取引先から電子契約を求めるケースも増加しています。電子契約を導入すれば非対面での契約手続きが可能になるので、消費者や取引先のニーズにも柔軟に応えられるのがメリットです。

電子契約は場所の制約を受けないので、遠隔地の取引先や消費者と契約を交わすときには特に便利でしょう。迅速かつスムーズな取引は、顧客満足度の向上や信頼獲得にもつながります。

不動産取引で電子契約を導入する3つのデメリット

多くのメリットがある電子契約ですが、いくつか注意したいポイントもあります。

- 契約書の改ざんや漏洩リスクに注意しなければならない

- 取引相手の事前承諾が必要になる

- 業務フローの再構築が必要な場合がある

企業によってはデメリットが大きいと感じる場合もあるので、見込まれる導入効果と比較したうえで導入を検討しましょう。

1. 契約書の改ざんや漏洩リスクに注意しなければならない

電子契約ではインターネット上で契約を交わすため、サイバー攻撃や不正アクセスといったリスクがともないます。契約書の改ざんや情報漏洩の発生は、企業が信頼を失う原因になるため、電子契約の導入時は高度なセキュリティ対策が欠かせません。

例えば内部不正やハッキングを防ぐためには、電子署名や暗号化技術などの導入が求められます。また電子契約書にアクセス権限を設定できるシステムなら、社外の人間に契約内容が漏れるリスクを軽減できるでしょう。

2. 取引相手の事前承諾が必要になる

電子契約を締結するには、取引相手から電子契約への事前承諾を得る必要があります。取引先や顧客が電子契約に不慣れな場合は、同意を得るまでに時間がかかる可能性もあるため注意が必要です。

電子契約を導入する際は利用方法を丁寧に説明するとともに、取引先がスムーズに電子契約を利用できるようサポート体制を整えておくと良いでしょう。従来の書面契約を求められるケースもあるので、状況に応じて契約方法を選べる体制を整えておくことも大切です。

3. 業務フローの再構築が必要な場合がある

電子契約を導入すると、既存の業務プロセスや社内システムの見直しが必要になる場合があります。契約書の作成・承認・管理といったプロセスが変更になるため、従業員の再教育も必要です。

新たな運用に慣れるまでは、一時的に業務が滞る可能性もあります。スムーズに導入・運用するためにも、計画的に準備を進めましょう。

不動産取引の電子契約で注意したい法律

不動産取引の電子契約では「電子署名法」と「電子帳簿保存法」という法規制に基づいて締結することが大切です。

法律を遵守していないと、契約の法的効力が失われたり行政指導を受けたりする可能性があります。ここからは、各法律の概要と不動産取引で注意したいポイントを見ていきましょう。

電子署名法

電子署名法は、電子署名の法的有効性を定める法律です。2001年に施行された法律で、第三条では電子署名が付与された電子文書は真正に成立したものであると示されています。

| 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定 第三条:電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。 |

不動産取引の電子契約では、電子署名が紙の契約書における押印と同等の法的効力を持ちます。電子署名は本人確認や意思表示の証明となるので、契約トラブルで裁判に発展した場合にも有力な証拠となります。

電子契約書の証拠力を高めるためにも、電子契約システムを選ぶ際は電子署名法に対応しているか忘れずに確認しましょう。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は、契約書や取引記録の保存要件を定めた法律です。「電子で受け取った取引記録は電子で保存すること」が義務付けられており、電子で交わした契約書も電子ファイルで保存しなければいけません。

不動産取引では、税務調査や監査の際に証拠として提示できるよう、電子契約書を適切に保管する必要があります。タイムスタンプの付与や改ざん防止の仕組みを導入し、法令に準拠した形でデータを管理しましょう。

なお、電子契約書を含む帳簿書類の保存期間は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間と定められています。法律に準拠して電子データを保管するためにも、電子帳簿保存法に対応したサービスを活用するのがおすすめです。

参考:国税庁 | 電子帳簿等保存制度特設サイト、国税庁 | No.5930 帳簿書類等の保存期間

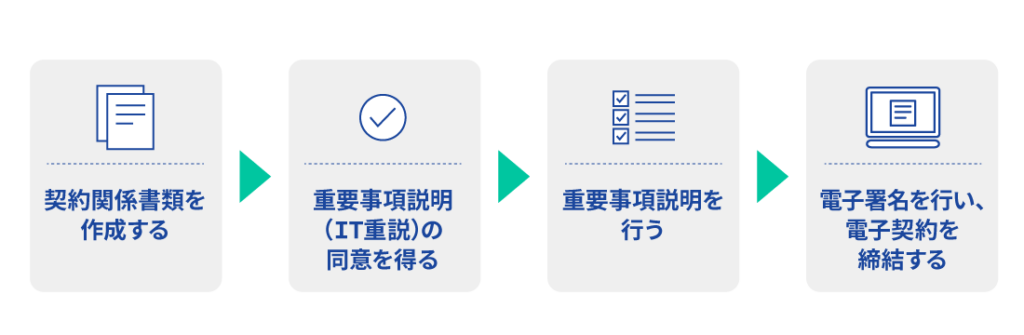

不動産取引で電子契約を締結する流れ

不動産取引で電子契約を締結する際は、主に以下の流れで進めます。

- 契約関係書類を作成する

- 重要事項説明(IT重説)の同意を得る

- 重要事項説明を行う

- 電子署名を行い、電子契約を締結する

適切な手順を踏むことで電子契約の信頼性を確保し、スムーズな不動産取引が可能になります。手順を詳しく解説するので、自社でも電子契約を進められそうか確認してみてください。

1. 契約関係書類を作成する

電子契約を締結するには、まず契約書類の作成が必要です。入居者からの申し込みや取引が成立した段階で、契約書や重要事項説明書といった関連書類を電子ファイルで作成しましょう。

契約書類はPDF形式で作成するのが一般的ですが、内容の正確性や法的要件を満たしているか十分に確認することが大切です。

2. 重要事項説明(IT重説)の同意を得る

不動産取引では、契約前に重要事項説明を行うことが義務付けられています。電子契約では、重要事項説明をオンラインで行う「IT重説」が可能です。

ただし、IT重説を実施するには事前に取引相手から同意を得なければいけません。IT重説に同意していない場合は国土交通省のマニュアルに違反するため、相手の承諾を証明できる記録を残しておきましょう。

なお相手方は、IT重説の承諾後であっても書面での重要事項説明に変更できます。相手方の承諾を得る際は、変更可能な旨も併せて説明するようにしてください。

3. 重要事項説明を行う

IT重説の承諾を得たら、オンラインで重要事項説明を実施します。Web会議ツールや専用システムを使用し、必要な資料を画面共有しながら説明しましょう。なおIT重説では、以下の項目を遵守する必要があります。

- 電子署名を施した重要事項説明書を事前に相手に送付しておくこと

- 送付後の重要思考説明書に改変がないか確認すること

- 宅地建物取引士証をカメラにしっかり映し、相手が目視できたか確認すること

説明前には相手方のネットワーク環境が整っているか、しっかり確認することが大切です。説明内容や質疑応答の履歴を記録し、後から確認できるようにしておけば、トラブル防止にもつながります。

4. 電子署名を行い、電子契約を締結する

重要事項説明後に双方が契約内容に同意したら、電子署名を付与して契約を締結します。電子署名は書面契約における押印の役割を果たすので、システムを通じて必ず付与してください。

なお電子契約では、本人性を担保するために電子証明書を発行するのが基本です。電子契約システムによっては、非改ざん性の証明に有効なタイムスタンプを付与できるものもあります。

電子契約を締結後はデジタル形式で契約書を保存し、両者がアクセスできる状態を確保しましょう。

不動産取引の電子契約に関するよくある質問

最後に、不動産取引の電子契約でよく寄せられる質問にお答えします。

- 不動産売買も電子契約できますか?

- 不動産取引の電子契約で印紙がいらないのはなぜですか?

- 不動産取引の電子契約で仲介印は必要ですか?

疑問点がある場合は事前に解消しておき、スムーズに電子契約を導入しましょう。

不動産売買も電子契約できますか?

不動産売買の取引でも、電子契約で締結可能です。2022年5月に不動産取引における電子契約が全面解禁されたことで、売買契約も電子化が進んでいます。

ただし、売買契約書や重要事項説明書などの電子化には、当事者全員の同意が必要です。電子契約を導入する前に承諾をもらい、承諾を得た証拠をしっかり残しておきましょう。

不動産取引の電子契約で印紙がいらないのはなぜですか?

印紙税法は紙の文書のみを課税対象としているため、電子契約では印紙が必要ありません。電子データには課税要件が適用されないので、印紙代を大幅に削減できるのが大きなメリットです。

不動産取引の電子契約で仲介印は必要ですか?

不動産取引の電子契約では、仲介印は不要です。紙の契約書では仲介業者の関与を示すために押印が必要でしたが、電子契約では電子署名やタイムスタンプが仲介印の役割を果たします。

具体的な運用は契約の性質や当事者間の取り決めによりますが、電子契約では従来の押印手続きが簡略化されることが多いです。

不動産取引に電子契約を導入し、業務効率化につなげよう

本記事では、不動産取引で電子化できる書類や電子契約のメリット・デメリット、注意したい法律などを解説しました。不動産取引で電子契約を導入すれば、契約締結までの時間短縮やコスト削減につながります。

ただし電子契約は、電子署名法や電子帳簿保存法といった法令に準拠して進めなければいけません。トラブルなく電子契約を導入するなら、自社に適した電子契約システムを導入することが大切です。

| 以下の問題でお悩みの方は、こちらのボタンからぜひお気軽にお問い合わせください。 ・電子契約システムについて詳しく知りたい ・自社に合った電子契約システムが分からない ・導入や運用にかかる費用を知りたい |