ビジネスで欠かせない書類の一つが「請求書」です。取引相手との誤解やトラブルを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。

近年ではインボイス制度の導入や電子取引への対応が求められるようになり、「請求書の正しい作成方法を学びたい」や「作成にかかる時間を短縮したい」といったニーズが増えています。

本記事では、初心者でもできる請求書作成の基本項目やポイントを詳しく解説します。また、請求書作成時に見落としがちな注意点やおすすめの作成ツールも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

| 請求書受領の基本フローを見直したい業務効率化やコスト削減を目指したい請求書システムの導入を検討している 上記のお悩みがある方は、こちらのボタンからお気軽にお問い合わせください。 |

請求書とは?

請求書は、仕事やサービスの提供によって発生した料金を、指定期日までに支払ってもらうための文書です。取引先との報酬内容を文書で明確にし、双方の認識を一致させることを目的としています。

請求書が必要なシーンは、主に以下の取引状況が挙げられます。

- 商品の販売時

- サービス提供時

- 業務委託や外注時

- 継続的な取引

ここでは、請求書を発行する理由や混同しやすい支払い通知書と納品書の違いを解説します。

請求書を作成する理由

請求書を作成する理由は、取引内容を明確化しトラブルを防ぐためです。

請求書を作成しておくと、取引内容や金額が双方で共有されるので、誤解を防ぎやすくなります。また、支払い期日や振込先などが明記されていると、取引相手とのスムーズなやり取りが可能です。

例えば、請求書を作成しないと、支払い遅延や金額の認識違いが生じることがあり、円滑な取引に影響を与える可能性があります。一方、請求書があると、取引内容や条件が明確に記録されるため、取引の円滑化と信頼関係の構築にもつながります。

請求書は、請求する側にもされる側にもメリットがある重要な書類です。

支払い通知書と納品書の違い

請求書と支払い通知書は、どちらも取引に関連する重要な書類ですが、役割や発行者が異なります。

以下は、それぞれの特徴を表にしたものです。

| 項目 | 請求書 | 支払い通知書 |

|---|---|---|

| 発行者 | 販売者またはサービス提供者 | 購入者またはサービス利用者 |

| 目的 | 商品やサービスの代金を請求するため | 支払い内容を通知確認するため |

| 主な記載内容 | 商品・サービス名金額、支払期限など | 支払金額、支払い日、振込先など |

| 発行タイミング | 商品やサービスの提供後支払い前に発行 | 支払い後支払い予定時に発行 |

| 受け取り手 | 購入者またはサービス利用者 | 販売者またはサービス提供者 |

請求書は代金を請求するために販売者が発行し、支払い通知書は支払い内容を通知するために購入者が発行します。どちらも取引を円滑に進めるために必要な役割を果たします。

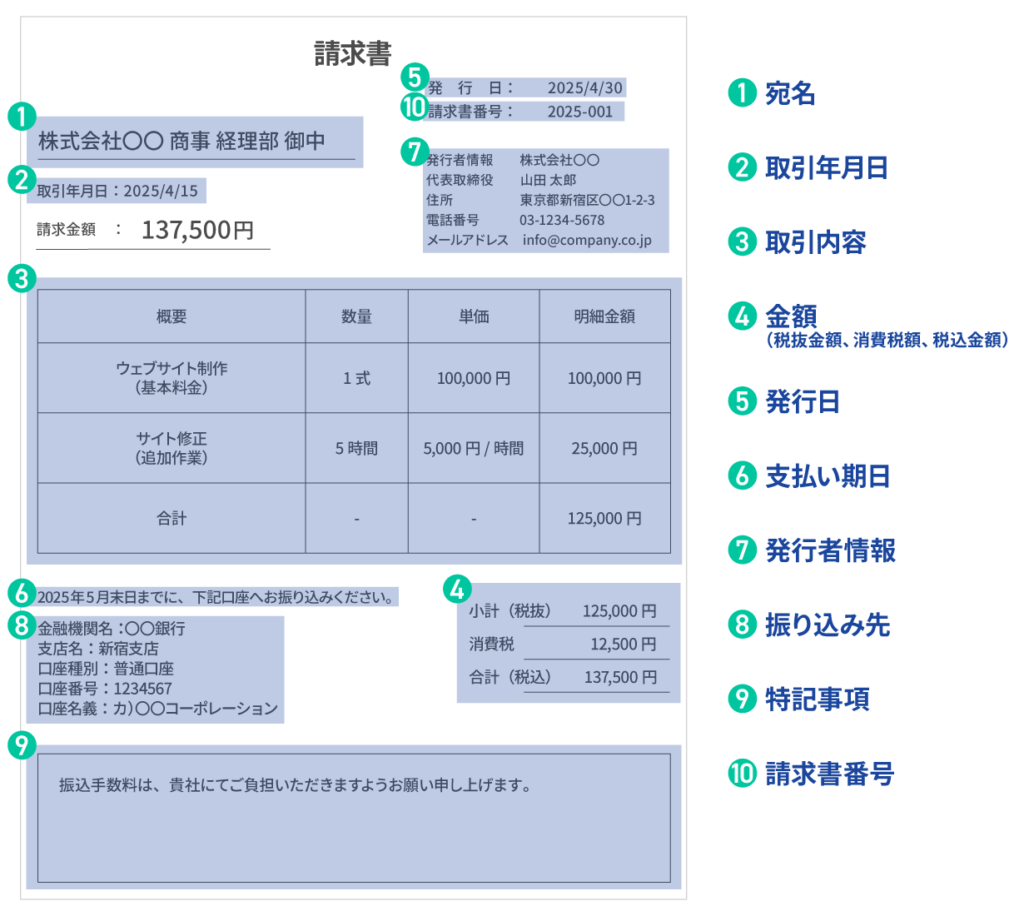

請求書の作成に必要な項目と書き方の例

請求書を作成する際には、正確性と一貫性が重要です。

ここでは、請求書作成に必要な項目とその具体的な書き方を、例を交えながらわかりやすく解説します。

- 宛名

- 取引年月日

- 取引内容

- 金額(税抜金額、消費税額、税込金額)

- 発行日

- 支払い期日

- 発行者情報

- 振り込み先

- 特記事項

- 請求書番号

1.宛名

宛名は、必ず正しく記載し請求書が確実に処理されるために重要な項目です。

宛名が不正確な場合、担当者や部署に届かず、処理の遅延やトラブルの原因となる恐れがあります。宛名の具体的な書き方の例を状況別に紹介します。

企業・部署宛の場合

| 企業名や部署名を記載する場合は、正式名称を使用し、「御中」を付けるのが一般的 |

| 記入例:株式会社〇〇 商事 経理部 御中 |

担当者宛の場合

| 特定の担当者宛に送る場合は、担当者名を記載し「様」を付ける「御中」と「様」は併用しないように注意する |

| 記入例:株式会社〇〇 商事 経理部 山田 太郎 様 |

個人宛の場合

| 個人宛の場合は、相手の名前の後に「様」を付けて記載企業名を記載する必要がない場合もある |

| 記入例:山田 太郎 様 |

宛名が不明な場合

| 一般的は「経理ご担当者様」と記載する |

宛名は必要に応じて部署や役職を明記し、正確に記載しましょう。

2.取引年月日

取引年月日は、正確な請求を行うために必ず記載するべき重要な項目です。取引の正当性や時期を証明するための記録としても機能します。

取引年月日は、取引が実際に行われた日付を記載し、正確性を担保しましょう。

例えば、取引年月日が記載されていない場合、どのタイミングで取引が行われたのかが不明確になり、双方で認識のズレが生じる可能性があります。一方、取引年月日を明確に記載しておけば、支払期日や取引内容の照合がスムーズに進み、トラブルを回避できます。

3.取引内容

取引内容は、取引の概要、数量、単価、明細金額の正確な記載が重要です。どのような商品やサービスが提供されたのかを明確に示すと、請求書としての信頼性が高まります。

以下は、取引内容の具体的な記載例です。

- 摘要:取引の内容(商品名、サービス名、業務内容など)を具体的に記載

- 数量:単位(個、式、時間など)を明確ににする

- 単価:税抜または税込の区別を記載しても良い

- 明細金額:計算ミスがないよう注意し、合計金額を必ず記載

サービス提供の場合の例

| 概要 | 数量 | 単価 | 明細金額 |

| ウェブサイト制作(基本料金) | 1式 | 100,000円 | 100,000円 |

| サイト修正(追加作業) | 5時間 | 5,000円/時間 | 25,000円 |

| 合計 | – | – | 125,000円 |

業務委託の場合の例

| 概要 | 数量 | 単価 | 明細金額 |

| 記事作成(2,000文字/1記事) | 10記事 | 10,000円 | 100,000円 |

| 校正・編集 | 5記事 | 3,000円 | 15,000円 |

| 合計 | 15記事 | – | 115,000円 |

正確な請求書作成のためには、取引内容を詳細に記載することが必須です。

4.金額(税抜金額、消費税額、税込金額)

請求書には、税抜金額、消費税額、税込金額を明確に記載します。

消費税の適切な計算を確認できるため、トラブル防止はもちろん、双方の負担を軽減する効果があります。

| 小計(税抜) | 50,000円 |

| 消費税 | 10,000円 |

| 合計(税込) | 60,000円 |

税抜金額、消費税額、税込金額を正確に記載すると、取引内容を明確化し、取引先との信頼関係にもつながります。

5.発行日

発行日は、請求書を正式に発行した日付を記載します。正確性を保つため、取引先との調整を踏まえてからにするのが重要です。

発行日を正確に記載しておくと、請求書が正式な書類として認識され、支払い期日などの取引条件を明確にできます。また、和暦・西暦の選択や取引先との調整を徹底し、正確で一貫性のある請求書を作成しましょう。

取引先の締め日や事務処理のスケジュールに合わせておくと、双方の業務が円滑に進みます。

6.支払い期日

支払い期日は、取引先が代金を支払う最終期限を示す項目です。

取引先の支払いルールや金融機関の営業日を考慮すると、取引先の都合に配慮した請求書を作成できます。

以下は、月末締め翌月末払いを想定した記載例です。

2025年4月付の請求書の場合

| 2025年5月末日までに、下記口座へお振り込みください。 |

支払い期日は、請求書に記載された請求額をいつまでに支払うべきかを示す重要な情報です。正確な取引のために、適切に記載しましょう。

7.発行者情報

発行者情報は、請求書の信頼性を高めるために欠かせない項目です。

発行者情報が不明確だと、取引先が発行者を特定できず、支払い処理が遅れる可能性があります。また、連絡先や振込先情報が不足していると、取引先が確認事項をスムーズに解消できなくなる恐れもあります。

以下は、法人と個人事業主・フリーランスの場合の記入例です。

法人の場合

| 発行者情報: 株式会社〇〇代表取締役:山田 太郎 住所:東京都新宿区〇〇1-2-3 電話番号:03-1234-5678メールアドレス:info@company.co.jp |

個人事業主・フリーランスの場合

| 発行者情報: 山田 太郎 屋号:〇〇デザインオフィス(※ある場合のみ記載) 住所:東京都渋谷区〇〇1-2-3 電話番号:090-1234-5678 メールアドレス:contact@freelance.jp |

法人・個人事業主それぞれに応じた必要な情報を正確に記載し、相手に安心感を与えましょう。

8.振り込み先

振り込み先情報は、取引先がスムーズに支払いを行うために正確に記載すべき項目です。

記載ミスがあると、支払い遅延やトラブルの原因となるため、必ずダブルチェックを行いましょう。

以下は、法人と個人事業主・フリーランスの場合の記入例です。

法人の場合

| 振り込み先 金融機関名:〇〇銀行 支店名:新宿支店 口座種別:普通口座 口座番号:1234567 口座名義:カ)〇〇コーポレーション |

個人事業主・フリーランスの場合

| 振り込み先 金融機関名:〇〇銀行 支店名:渋谷支店 口座種別:普通口座 口座番号:9876543 口座名義:ヤマダ タロウ |

振り込み先に誤った情報があると、取引先が支払いを完了できず、業務全体に影響を及ぼします。特に口座名義や口座番号の誤記は、取引先に迷惑をかけるだけでなく、信頼性の低下にもつながります。振り込み先情報は、請求書の中でも特に正確性が求められる項目なので、記載後にダブルチェックを徹底しましょう。

9.特記事項

特記事項は、振込に関する補足情報や取引上の注意点を記載するための欄です。

必要な情報を明記しておくと、取引先との認識のズレやトラブルを防げます。特記事項には、振込手数料の負担や支払い期日、振込金額に関する特別な条件を明確に伝えることが可能です。また、年末年始や休日を挟む場合の注意点を補足すると、取引先がスムーズに対応しやすくなります。

以下は、特記事項の記載例です。

| 振込手数料の負担について「振込手数料は、貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。」 |

| 支払い期日や金額に関する補足「支払い期日は2025年5月31日となります。なお、遅延が発生する場合は事前にご連絡ください。」 |

| 年末年始や休日を挟む場合の注意点「年末年始(12月29日~1月3日)は弊社指定の金融機関が休業となるため、振込が翌営業日扱いとなる場合がございます。」 |

特記事項は、取引の補足情報を明確に記載し、双方の理解を深めるために欠かせない項目です。

10.請求書番号

請求書番号の記載は必須ではありませんが、多くの企業や個人事業主が記載しています。

請求書番号を記載すると、請求書の管理が簡単になり、複数の取引がある場合でも迅速に確認できるためです。

請求書番号は、年度や取引件数に基づいて設定すると、整理がしやすくなります。

- 年月+連番:202501-001

- クライアント別番号:A社-001、B社-001

以下は、請求書番号の記載例です。

| 請求書番号:2025-001 |

請求書番号の記載は、管理の効率化や確認の簡便化に役立ちます。任意項目ではありますが、取引先とのコミュニケーションをスムーズにし、万が一のトラブル時にも対応がしやすくなるでしょう。

インボイス制度は請求書にどう関係する?

インボイス制度は、消費税の適正な申告・納税を目的とした、適格請求書(インボイス)の発行・保存を義務付ける制度です。

従来の請求書では記載が曖昧な場合がありましたが、インボイス制度の導入により、消費税率ごとの金額や取引先情報の明確な記載が義務化されています。

インボイス制度のポイントは、次の通りです。

- 発行者は、登録番号や税率ごとの消費税額の正確な記載が必要

- 受領者は、保存義務があり、適格請求書を基に仕入税額控除が可能となる

インボイス制度は、適正な消費税申告と納税を目的として請求書の内容に明確なルールを設けています。

軽減税率と標準税率とは?

| 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率は、令和元年10月1日に、それまでの8%(うち地方消費税率は1.7%)から10%(うち地方消費税率は2.2%)に引き上げられました。 また、これと同時に、10%への税率引き上げに伴い、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されています。 軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日からの消費税等の税率は、以下のとおり、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となりました。 (引用:国税庁「軽減税率制度の概要」) |

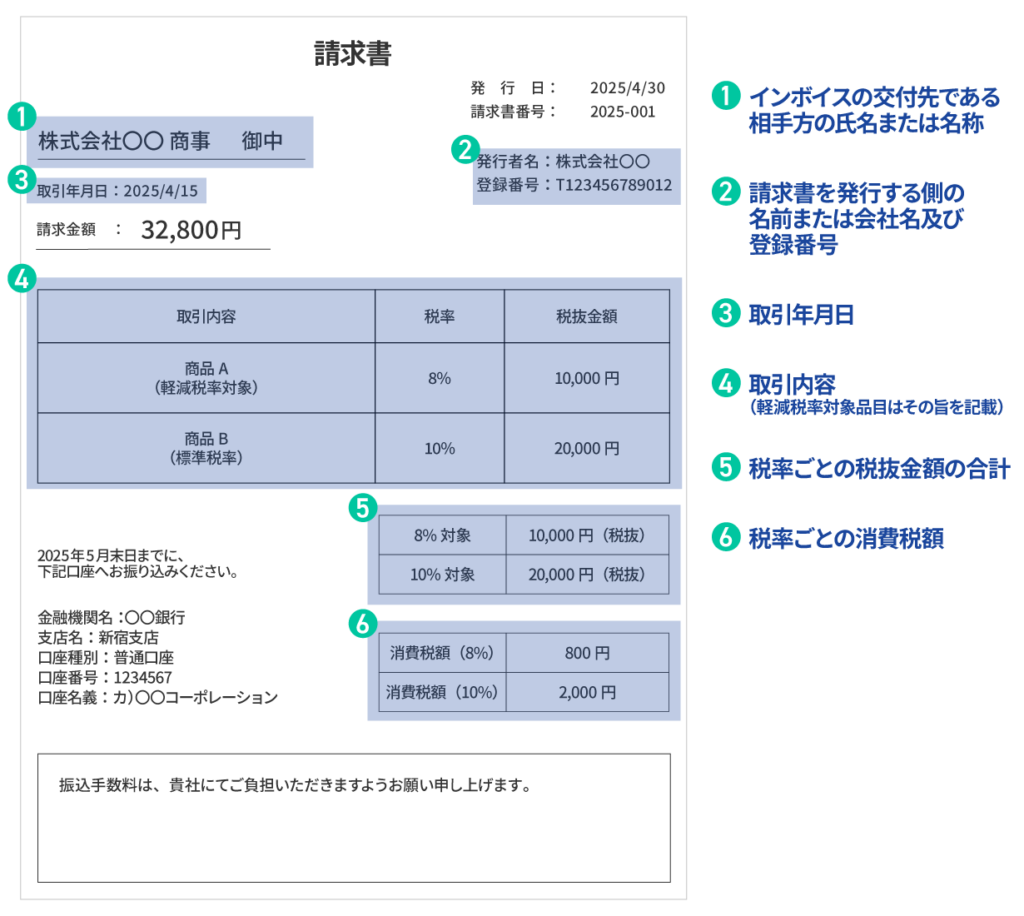

適格請求書(インボイス)作成に必要な項目と書き方の例

インボイス制度に対応するためには、請求書を発行する事業者として必要な情報の正確な記載が求められます。特に事業者名と登録番号は、適格請求書発行事業者としての信頼性を示す重要な要素です。

ここでは、適格請求書(インボイス)作成時に必要な項目とその具体的な書き方を、例を交えながらわかりやすく解説します。

- インボイスの交付先である相手方の氏名または名称

- 請求書を発行する側の名前または会社名及び登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率対象品目はその旨を記載)

- 税率ごとの税抜金額の合計

- 税率ごとの消費税額

1.インボイスの交付先である相手方の氏名または名称

インボイスの交付先である相手方の氏名または名称を正確に記載します。

以下は、宛名の記載例です。

法人の場合

| 株式会社〇〇 商事 御中 |

個人事業主の場合

| 山田 太郎 様 |

部署や担当者名を含む場合

| 株式会社〇〇 商事 経理部 山田 太郎 様 |

宛名の正しい記載は、請求書が確実に処理されるために重要なので、しっかり確認しましょう。

2. 請求書を発行する側の名前または会社名及び登録番号

請求書を発行する事業者の氏名または会社名、および登録番号を正確に記載します。

インボイス制度に対応した適格請求書では必須の項目です。

事業者名や登録番号を記載すると、発行者が適格請求書発行事業者として認められていることを示せます。

登録番号は、税務署から付与されるもので、法人と個人事業主では形式が異なります。

以下は、法人と個人事業主の場合の記載例です。

法人の場合は「T+法人番号」

| 発行者名:株式会社〇〇登録番号:T123456789012 |

個人事業主の場合は「T+13桁の固有番号」

| 発行者名:山田 太郎(屋号:〇〇デザインオフィス)登録番号:T123456789123 |

3.取引年月日

取引年月日は、適格請求書(インボイス)だけでなく、前述した普通の請求書と同様の記載項目です。

取引が実際に行われた日付を記載し、取引先との認識のズレを防ぎます。

正確な日付を簡潔に記載することで、適格請求書としての要件を満たし、取引の信頼性を高めます。

4.取引内容(軽減税率対象品目はその旨を記載)

取引内容は具体的に記載し、軽減税率対象品目についても明確に表示することが重要です。

軽減税率対象品目の場合は、税率ごとに区分して表示する必要があり、法的要件を満たすためにも適切な対応が求められます。

取引内容の記載例は、次の通りです。

| 取引内容 | 税率 | 税抜金額 |

| 商品A(軽減税率対象) | 8% | 10,000円 |

| 商品B(標準税率) | 10% | 20,000円 |

軽減税率対象品目を適切に区分し、取引先に分かりやすい情報を提供し法的要件も確実に満たした請求書が作成できます。

5.税率ごとの税抜金額の合計

請求書には、税率ごとに区分して合計した対価の金額を、税抜または税込で記載し、適用税率を明確にしましょう。

記載が漏れると、税務処理や取引先の仕入税額控除に影響を及ぼす可能性があるためです。

例えば、税抜30,000円の売上がある場合、適用税率ごとに以下のように記載します。

8%対象

| 10,000円(税抜)または10,800円(税込) |

10%対象

| 20,000円(税抜)または22,000円(税込) |

税率ごとに区分し、合計額と適用税率を明示すると、取引先が請求書を正しく確認しやすくなります。

6.税率ごとの消費税額

税抜金額だけでなく、税率ごとに区分した消費税額等の合計金額も請求書に記載する必要があります。

例えば、税抜100,000円の売上がある場合、税率ごとの消費税額は以下のようになります。

消費税額8%

| 6,400円 |

消費税額10%

| 10,000円 |

税率ごとに区分した消費税額を記載することで、取引先にとって分かりやすい請求書を作成できます。

請求書作成する際の確認ポイント

請求書を作成する際には、以下の確認ポイントを押さえると、取引先とのトラブルを防ぎ、より業務効率を向上させます。

ここでは、請求書を作成する際の確認ポイントを詳しく解説していきます。

- 用紙は原則A4サイズにする

- 振り込み手数料をどちらが負担するか

- 送付の際はメール便を利用しない

- 一定期間の保存が必要

- 取引内容によっては電子形式での保存が必須

用紙は原則A4サイズにする

請求書の用紙サイズは法的な決まりはありませんが、A4サイズの使用が一般的です。

1993年に行政改革の一環として「行政文書の用紙規格のA判化」が推進され、行政文書の標準サイズがA4となりました。そのため、ビジネス文書でもA4サイズが広く採用されています。

多くの企業では、請求書や納品書、契約書などのビジネス文書にA4サイズを使用しています。取引先との文書管理を円滑にし、統一されたフォーマットでの情報共有を可能にするためです。

しかし、取引先の要望や業務内容に応じて柔軟な対応も必要なので、事前に確認しておきましょう。

振り込み手数料をどちらが負担するか

手数料負担には「先方負担(相手が負担)」と「当方負担(自分が負担)」の2種類あります。これを明確にしないと取引先との誤解やトラブルにつながる可能性があります。

負担方法が決まっていれば、請求書にも記載できるため、スムーズな取引が可能です。

請求書に記載する場合は、特記事項欄に記載するといいでしょう。

以下は、請求書に記載する場合の例です。

先方負担の場合の記載例

| 振り込み手数料は、貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 |

当方負担の場合の記載例

| 振り込み手数料は、当方で負担いたします。 |

振り込み手数料の負担方法を明確に決めて記載すると、取引先とのスムーズなやり取りが実現します。

送付の際はメール便を利用しない

請求書(信書)の送付は、「郵便法第4条第3項」 によりメール便の利用は禁止されています。請求書などの「信書」を送付する際は、メール便の利用は避け、適切な配送方法の選択が必要です。

「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」を指し、請求書もこれに該当します。郵便法第4条第3項では、運送業者が他人のために信書を送達することを禁止しています。そのため、メール便などの一般的な宅配サービスで信書を送ることは法律で禁止されています。 (参考:総務省「信書に関するQ&A」)

適切な送付方法は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者の以下のサービスの利用がおすすめです。

- 日本郵便が提供する「定形郵便」「定形外郵便」「レターパック」

- ヤマト運輸(宅急便コンパクト:書類を含む信書の送付が可能)

- 佐川急便(飛脚特定信書便サービス)

請求書の送付時は、法律を遵守し、適切な配送方法を選択しましょう。

法的リスクを回避し、取引先との信頼関係を維持することにつながります。

一定期間の保存が必要

受け取った請求書と発行した請求書の控えは、税法に基づき一定期間保管する義務があります。請求書は、税務調査や経理処理の際に重要な証拠書類となり、法律で定められた保存期間を守ることが求められるためです。また、法人と個人事業主では保存期間が異なるため、注意が必要です。

法人の場合の保存期間

| 確定申告書の提出期限の翌日から7年間 |

| 例:2025年3月15日が確定申告書の提出期限の場合、2032年3月15日まで保存 |

個人事業主の場合

| 確定申告書の提出期限の翌日から5年間 |

| 例:2025年3月15日が確定申告書の提出期限の場合、2030年3月15日まで保存 |

請求書の保存期間は、法人では7年間、個人事業主では5年間と定められています。正しく保管し、税務対応や経理業務をスムーズに行いましょう。

取引内容によっては電子形式での保存が必須

電子取引で発行・受領した請求書は、電子データのままでの保存が法律で義務付けられています。

2022年1月1日に改正された電子帳簿保存法により、電子取引でやり取りされた請求書などのデータは、紙に印刷して保存する方法は認められず、電子データのまま保存しなければなりません。

| (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 |

- 受領した場合

取引先から電子メールで受け取った請求書のPDFファイルは、そのままの形式で保存する

- 発行した場合

自社で作成し、取引先に電子的に送付した請求書も、送信した電子データをそのまま保存する

電子取引でやり取りされた請求書は、電子データのまま適切に保存しましょう。税務調査などでの確認がスムーズになり、法令遵守の面でも重要です。

初心者におすすめの請求書の作成ツール3選

請求書作成ツールは、初心者でも効率的に作成・管理ができる便利なサービスです。

ここでは、それぞれのツールのおすすめポイント、魅力、特徴などをご紹介します。

- 楽楽精算

- マネーフォワード請求書

- バクラク請求書発行

1.楽楽明細

楽楽明細は、クラウド型の電子請求書発行サービスです。請求書、納品書、支払明細などの帳票をWEB上で簡単に発行し、取引先へ自動送付が可能です。

楽楽精算のおすすめポイント

- 請求書発行にかかる作業時間を最大96%削減(※月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ))

- 郵便代、紙代、印刷代を年間で95万円削減(※月の発行件数500件の場合の年間の導入効果(ラクス調べ)))

- システムが苦手な方にもわかりやすい画面設計で、導入・運用が簡単

(出典:楽楽明細|「楽楽明細」で請求書を電子化すれば、郵送にかかるコストは0円!)

| サービス名 | 楽楽明細 |

| 特徴 | 印刷・封入・発送をゼロに郵便代、紙代、印刷代を大幅削減電子帳簿保存法、インボイス制度に対応 |

| 料金(税抜) | 初期費用:100,000円 月額費用:25,000円~ |

楽楽明細は、画面設計がわかりやすく、システム導入が簡単なため、ITスキルに不安がある場合でも安心して利用できます。

2.マネーフォワード請求書

マネーフォワード クラウド請求書は、見積書、納品書、請求書、領収書の一連の流れをテンプレートを活用して簡単に変換できるサービスです。請求書の作成から送付までをワンクリックで完了できるため、業務の手間を大幅に削減します。

マネーフォワード請求書のおすすめポイント

- 既存の帳票フォーマットを簡単に再現可能

- 専任担当者が導入から運用開始までサポートし、全社展開やテスト運用にも対応

- 初期費用ゼロで利用を開始でき、小規模事業者にも負担が少ない

| サービス名 | マネーフォワード請求書 |

| 特徴 | 毎月自動作成ロゴ・印影の登録一括メール送信ステータス管理回収消込表API連携電子帳簿保存法インボイス制度対応 |

| 料金(税抜) | スモールビジネスプラン:月額2,980円(年額35,760円) ビジネスプラン:月額4,980円(年額59,760円) |

マネーフォワード クラウド請求書は、初期費用を抑えたい小規模事業者やスタートアップにおすすめです。

3.バクラク請求書発行

バクラク請求書発行は、請求書、納品書、見積書などあらゆる帳票の作成・送付・保管を電子化し、業務効率を大幅に向上させるAI請求書送付サービスです。

郵送代行や承認フローの電子化など、柔軟な機能を提供しています。

バクラク請求書発行のおすすめポイント

- 書類のレイアウト変更や承認フローの設定が自由に可能

- 限管理機能で、複数部署やユーザー間のアクセス制御が簡単

- サービス継続率99%以上、シリーズ累計10,000社以上(※2025年1月現在)の導入実績

出典:クラウド型請求書発行システム【バクラク請求書発行】

| サービス名 | バクラク請求書発行 |

| 特徴 | 帳票の一括・個別作成郵送代行承認フローCSV/PDF連携柔軟なレイアウト対応閲覧制限・権限管理電子帳簿保存法インボイス制度対応 |

| 料金(税抜) | 月額費用0円~ 詳しい料金表はお問い合わせにて提供 |

バクラク請求書発行は、書類の承認フローやアクセス制御機能が充実しており、多部署間での運用が求められる企業におすすめです。

請求書作成に関するよくある質問

請求書作成に関するよくある質問を取り上げ、分かりやすく解説します。初めて請求書を作成する方や、より効率的な方法を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

請求書の作成にルールはある?

請求書の作成に決まったルールはないですが、社内で請求書作成のルールを明確に定め、テンプレートや専用ツールを活用することをおすすめします。

統一されたフォーマットやテンプレートを用いると、作成にかかる時間を短縮できるだけでなく、取引先とのコミュニケーションをスムーズに進められます。

例えば、請求書の各項目(発行日、取引内容、金額など)をあらかじめ定めたルールに基づいて記載すれば、内容の抜け漏れを防ぎ、取引先からの問い合わせや修正依頼を減らせます。

また、紹介した請求書作成サービスの活用で、テンプレートに基づいて自動生成されるため、効率性が向上するでしょう。

請求書は手書きでも問題ない?

請求書には決まった形式が法律で定められていないため、手書きで作成しても問題ありません。請求書の役割は、取引内容や金額を明確にし、支払いの根拠を示すことです。そのため、内容が正確に記載されていれば、作成手段がパソコンでも手書きでも法律上の問題はありません。

しかし、手書きは書き間違いのリスクや手間がかかる場合があるため、パソコンや請求書作成ツールを利用すると効率的に進められるでしょう。

請求書作成のポイントを押さえて業務効率をアップしよう

請求書作成は、正確さと効率性が求められる重要な業務です。

本記事で解説したポイントを押さえておくと、ミスやトラブルを未然に防ぎ、業務のスムーズな遂行が可能になります。

また、請求書作成ツールの活用は、手間を省き、効率的に請求書を発行・管理できるため、特に多くの取引先を抱える事業者にとって大きなメリットとなるでしょう。職場のDX化を進めるための第一歩として、ぜひ活用を検討してください。

| ・自社に合った請求書作成ツールを知りたい ・請求書作成システムの導入を検討している ・導入や運用にかかる費用を詳しく知りたい 上記のお悩みがある方は、こちらのボタンからお気軽にお問い合わせください。 |