はじめに

「AIは人間社会を変える」このような言葉を否定する声はあまり聞かなくなりました。

ただ、AIによる変化が過剰に捉えられている場合も多くあります。その一つがAI検索です。

ここ最近、いくつかのWebマーケティング関連企業からAI検索対策の情報発信が活発に行われています。

日本では主にLLMO(Large Language Model Optimization)やGEO(Generative Engine Optimization)として発信されていて、検索すると何百もの記事を確認できるでしょう。

それらの記事の多くによると、すぐにAI検索に対応しなくては乗り遅れるそうです。すぐにSEOなど従来の集客手法は死んで生成AIに置き換わるそうです。いますぐ発注しないと危険だそうです。

本当にそのような危機的な状況なのでしょうか?

様々なデータやこれまでの動きを踏まえますと私はそう考えません。いまWebマーケティングを考える上で生成AIを無視することはできませんが、Web集客の観点でAI検索への対応を急ぐ状況ではありません。

「AI検索対応が急務」と急がせる会社は、売上をかき集めるため、情報が少ないのをよいことに恐怖を煽って騙そうとしているとしか思えません。

ただ、AI検索は完全に無視してよいとも言えません。その重要性は今後どんどん拡大していくでしょう。Webマーケティングに関わる人は、AI検索の現状を十分に把握しておくべきです。

この記事では「いま、企業サイトの担当者がどのようにAI検索対策、AI SEOに向き合っていくべきか」を判断いただく情報を提供します。

(執筆:株式会社Faber Company 上席SEOコンサルタント 辻 正浩)

AI検索対応に慌てる必要がない4つの理由

2025年7月段階で、企業のWeb展開でAI検索対応を急ぐ必要が無い理由を説明します。

現段階の影響の小ささ

現在、大きく注目されるAI検索ですが、トラフィックへの影響は驚くほど小さい数字になっています。生成AI/AI検索が一般的に使われるようになってから2年が経過してこの状態です。これは短期的には変わらないでしょう。

AI検索の影響の詳細を考える上で、AI検索のタイプを2つに分けて解説します。

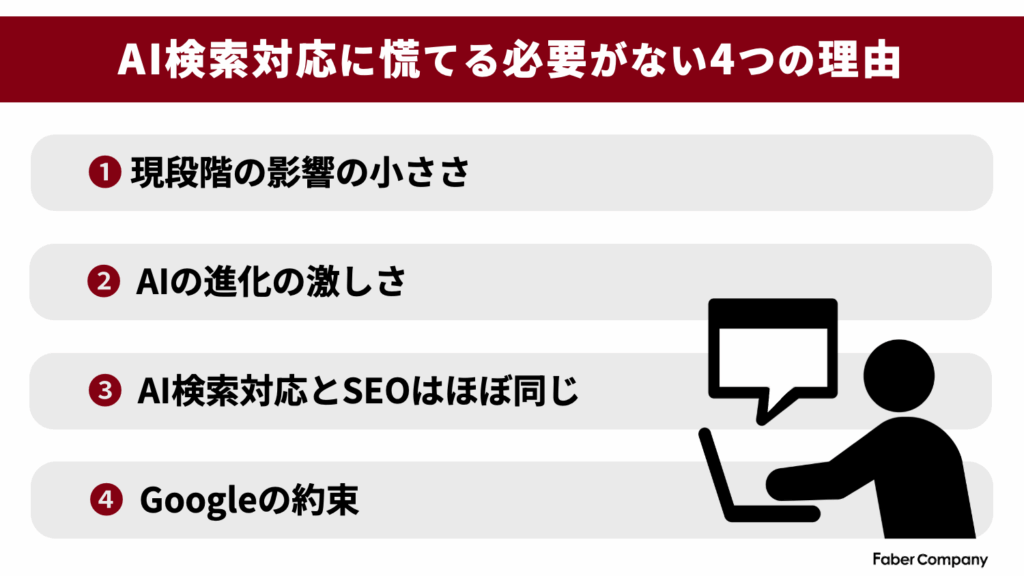

GoogleのAI Overviews(AIによる概要)

AI Overviewsは、2025年3月からGoogleの検索結果の多くに表示されるようになりました。

※関連記事:Google検索「AI Overviews」とは?機能や影響・SGEとの違い

日本人の多くが使っているGoogle検索に組み込まれたAI検索です。しかも多くの検索語句の上部に表示されています。そして、実際にAI Overviewsによってトラフィックを失ったという声も聞かれます。

この状況で「大きな影響がありそう」「対応が必要そう」と考える人は多いでしょう。ただ、これも必ずしもトラフィックに大きな影響が生じているわけではありません。

※関連記事:Googleサーチコンソールで出来ること6つ・使い方の基本

この図は、私がSEOのサポートをしている人気ブログサービス「はてなブログ」の、 hatenablog.com というドメインで公開されている百万超のブログの数字を合算したSearch Consoleのデータです。2025年1月から6月までのGoogleでの検索結果の流入数が表示されています。

(株式会社はてなさまのご厚意によって掲載しております。)

AI Overviewsは3〜4月に日本の検索結果に表示されるようになりました。ただ、この通りトラフィックに影響はありませんでした。

はてなブログは、hatenablog.com の他に、hatenablog.jp、hateblo.jpなど6つのドメインで運営されています。また独自ドメインで運用されている大規模なブログも非常に多くあります。この画像で表示されているのは、はてなブログのトラフィックのごく一部ではありますが、全体として同様の傾向でした。この一年でAI関連の様々な仕様変更がありましたが、全体としての検索流入の下落は確認できません。2025年6月のコアアップデートでは全体的な上昇もしています。

はてなブログは非常に細かいカスタマイズが可能で、個人の日記から企業オウンドメディアや情報メディア、広告やアフィリエイト収益を目的としたブログなど様々な用途で小~中の幅広い規模のメディアとして活用いただいております。そのように幅広いサイトの大規模データを確認しましたが、AI Overviews表示による影響が生じているのはごく稀なブログだけです。

また、私が代表を務める株式会社so.laでは主に巨大なWebサイトのSEOを多くサポートしております。それらのデータを徹底的に調査しましたが、AI Overviews展開によって、サイト単位で目に見えた影響が出た所はありませんでした。

弊社がアクセス解析ツールで見られる検索流入の合計数は月間6〜7億クリック分。おそらくは日本で行われる検索の5〜10%にあたる実データを確認しています。月一更新の個人ブログから毎日数万URLが追加される巨大サービスまで、幅広いサイトの4~6月のトラフィックを確認しましたが、全体感として大きな変化は確認できておりません。

全く影響が無かったわけではありません。下記のような検索語句で検索流入を得ていたURLでは明らかにトラフィックが減っています。

- [ホンダ 社員数][i18 意味]などのように、短文で知りたい全ての情報が得られる検索語句で上位表示されていたURL

- 強調スニペットからの検索流入が得られていたURL

- 通常のアルゴリズム更新で順位を落としたURL

ただ、一般的なWebサイトではこのようなURLは稀です。一部、上記のようなURLに検索流入を頼っていたWebサイトはトラフィック減少になったでしょうが、わずかな所に限られると考えます。

またAI Overviewsが展開された3月は、Googleがアルゴリズムを大規模に更新して多くのサイトが大規模にトラフィックを上下する「コアアップデート」が行われたタイミングです。

私が調査した範囲では、AI Overviewsを原因としてトラフィックを失ったとされるWebサイトの多くは「コアアップデートで評価を落としたサイト」か「短文で知りたい情報のすべてが得られる検索語句を主な検索流入元としていたサイト」です。

AI Overviewsは非常に目立つ表示にも関わらず影響が小さい事は信じがたい事象でしょう。どうしてこのようになるかは確信は持てませんが、現段階で最も説得力のある解説は、Googleの検索部門の責任者、Nick Foxが語ったこの言葉です。

筆者 辻 翻訳:一ないし数段落の文が、十分に調査された記事全文の代わりになることはあまり無いでしょう。もしくは、人は読む体験そのものを好みますよね。

ChatGPT/Geminiなど生成AIによる対話型サービスや、Perplexity、Copilot Searchなど、Google以外の生成AI検索サービス

ChatGPTやGeminiなど生成AIによる対話型サービスは非常に便利です。ただ、下記の理由でWebマーケティングに大きく影響を与えるものではないと考えられます。

・現段階でのユーザ数の少なさ

様々な大規模データでの調査結果が発表されていますが、そのどれもが現状での影響の小ささを示しています。

※参考:

・Rand Fishkin (follow @randderuiter on Threads)

・Google Market Share Slips, AI Referrals & Regional Search Engines Rise|Search Engine Journal

また、2025年2月のNTTドコモのモバイル社会研究所による調査によると、53%が生成AIを「名前は聞いたことがあるが、どのようなものか知らない・聞いたことがない」と回答しています。毎日のように新聞・テレビでも扱われるようになった生成AIですが、それでもまだこの状態です。

習慣化された行動を変えるには長い時間がかかります。そして、ネットでの情報検索は20年以上かけて確固たる習慣になっています。特に日本では、いまだに単語での検索が多かったり、音声検索が普及しないなど、行動の変わりづらさが指摘されています。

生成AIを本格的に使えるようになってから2年、Web関係の仕事をしている人にとって生成AI・AI検索は既に普及したツールです。知らない人はいないでしょう。ただ私達は少数派のようです。これから年月を経て、世代が変わっていくと状況も変わるでしょうが、現段階では本格的に活用している人は限られていると言えるのではないでしょうか。

・ユーザ層に大きな偏り

OpenAI Japanは2025年3月の講演の中で、ChatGPTユーザーのほとんどが大学生と発表しました。

この層やエンジニアなど生成AIを日常的に使うと思われる層が主なターゲットではないのでしたら、多くの企業にとって生成AIによる対話型サービスは実際の数字以上にターゲット層が使っていない可能性が高いでしょう。

Google検索に組み込まれた生成AI、対話型AIサービス、ともに現段階での影響はごくわずかです。生成AIが一般ユーザに使われるようになってから2年でこの状況。簡単に影響が急増する状況にはならないのではないかと私は考えます。

AIの進化の激しさ・先行者利益の小ささ

AI検索対応に先行者利益があるという話には疑問があります。

いま、AI技術は急激な進化を続けています。5年後にどうなっているのか正確に予想できる人はいません。細かい対応を行ってもすぐに仕様が変わって無駄になってしまうかもしれません。

一年前にテストリリースされたAI Overviewsも、当時は今と大きく異なる表示、大きく異なるアルゴリズムで動いていました。あの頃のAI Overviewsは不完全で、容易に表示を操作できました。ただ、その容易な手法は今ではほぼ無意味になっています。

そして、今のAI検索も同様に不完全です。おそらく1年後には大きく進化しているでしょう。現段階のAI検索で簡単に有利になれるような手法は無駄になるものが多いのではないかと考えます。

アルゴリズムではなく、LLM内に早期に自社の有利な状態を作る事が望ましいという考えもありますが、多くのLLMは定期的にリフレッシュされています。また、直近の偽情報関連の問題の拡大に伴ってLLMへの影響は定評のあるサイトの記述が優先される傾向が強まるなど、構成も大きく変化しているため、現状でのモニタリンクの価値も限定的なものではないでしょうか。

Web関連での新しい動きには主にSNSなど先行者利益がある場合もあります。ただ、AI検索に特化した状況での先行者利益は非常にわずかと考えられます。

AI検索対応とSEOはほぼ同じ

AI検索対応の方法を、GoogleやMicrosoft Bingは公開しています。

・Google:Google 検索の Google AI エクスペリエンスでコンテンツのパフォーマンスを高めるための主な方法

・Microsoft Bing:The Value of Intent-Driven SEO in AI-Powered Search Engines

詳細は異なりますが、両方とも既存のSEOのベストプラクティスとしてよく語られる事を解説しています。望ましい形のSEOに取り組んでいるWebサイトでは、どれも既に行っている事ばかりです。

またDemandShereの調査によると、AI検索の多くが参照するURLは、GoogleやMicrosoft Bingの検索を参考にしている可能性が高いとのことです。

望ましいSEO施策はAI検索対応にもなるため、AI検索対応に焦る必要はありません。通常のGoogleでのSEOの多くは、そのままAI検索対応に繋がるのです。必ずしも完全に一致するわけではありませんが、通常のSEOを十分に行っていれば、AI検索も十分に合格点となると考えられます。

※関連記事:

・【2026年 最新】SEOとは?5つのSEO対策と具体事例(監修:『海外SEO情報ブログ』鈴木謙一)

・LLMOとは? マーケに活かす5つの対策(監修:Faber Company 執行役員 月岡 克博)

・GEOとは? AI検索時代のSEO戦略と実践4ステップ(監修:Faber Company 執行役員 月岡克 博)

Googleの約束

Googleは、ウェブのエコシステムと融合したサービスです。Webサイトにトラフィックを送る事で価値を提供しつつ、その途中に広告を掲載することで利益に繋げてきました。

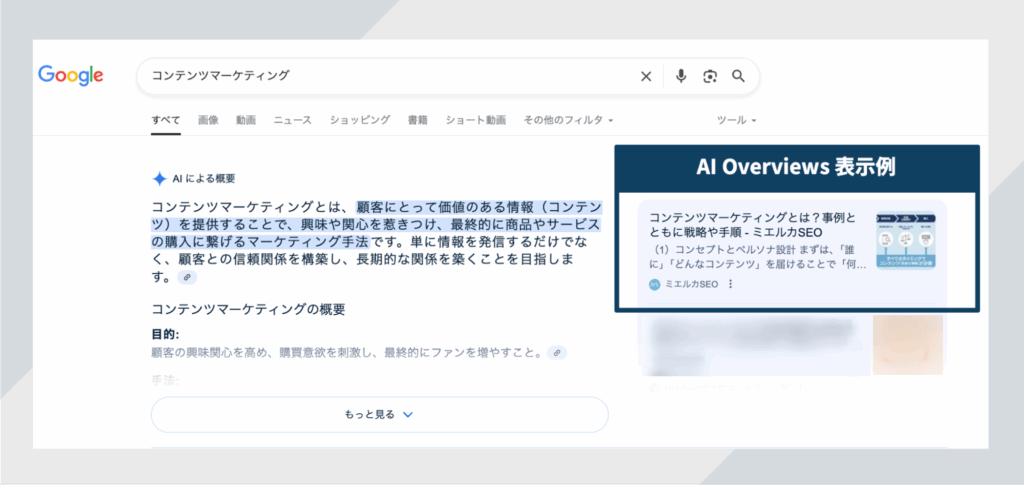

この20年以上続くWebサイトとGoogleの関係性がAI検索で大きく壊れるのではないか、という懸念があります。直近でGoogleはAI Modeという新しいAI検索サービスを米国英語向けに正式公開しました。更にインド英語向けに6月にテストを開始、7月には一般公開されました。近日中には日本でのサービス開始が予想されます。

AI Modeはこのような画面です。生成AIによる文章が主になっていて、Webサイトへのリンクは目立たない状態といえるでしょう。

※参考:海外SEO情報ブログ(当社執行役員・ 鈴木謙一 著)より

AI Modeはまだ始まったばかりですので、どの程度使われるようになるかはわかりません。しかし、もしこの形式の検索が多く行われるようになると、Webサイトへのトラフィックは激減しそうです。

ただ、Googleの親会社AlphabetのCEO、Sundar Pichai氏はメディアの取材に対してこのように語っています。

筆者 辻 翻訳:5年後には、Googleは今よりも多くのトラフィックをWebサイトに送っているでしょう。それが私達がコミットしている製品の方向性だと考えています。それがユーザがGoogleを訪れるときに求めているものと考えます。性質は進化するでしょうが、その方向性を続けていく事に自信を持っています。

Googleは今以上にWebサイトにトラフィックを送り続けることをコミットしています。

今の状況からすると信じがたい発言です。ただ、Sundar Pichai氏がこのような形で正式かつ明確にコミットしたことは、私の知る限り一度も破られたことはありません。二年前、AI Overviewsが発表された際にもトラフィックが減らないよう配慮する旨のコミットがなされました。それは多くの人にとって信じられない話でしたが、前述の通り実際に影響はほぼ無い形になりました。

ただ、多くのサイトはトラフィックを維持しても一部のWebサイトは落とすはずです。また「5年後」という先の話であることも気になります。しかし現段階では、検索結果を生成AIで埋めてトラフィックを減らす状況にはしないことがGoogleの方針です。Googleが現状のシェアを維持している限り、AI検索の拡大でのトラフィックの激変という事態にはならないと考えられます。

いま、AI検索にどう向き合うべきか

ここまでAI検索への対応に焦る必要がないことを4つのポイントに分けて挙げてきました。

現段階ではAI検索は大きな影響を持つわけではなく、過渡期のため現状での対応が望ましいとは言えません。実行するにしても主な対応は既存のSEOと合致する部分が多く、GoogleはWebサイトへのトラフィックの維持という方針にあります。ゆえに、いま焦ってAI検索に取り組む必要はない、という状況だと私は考えます。

では、AI検索はすべて無視して良いのでしょうか。そうとは言えません。たとえば、下記のような企業は対応を検討する必要があるでしょう。

・五年後の集客に向けた投資を行える企業

いま効果が期待できなくても、五年後十年後の価値に繋がる可能性があれば投資する方針であれば、いまからAI検索対策を念頭に置いた方針を取ることには価値があるでしょう。

・AIを使う層に強くリーチする必要がある企業

ChatGPTユーザの多くを占めるとされる大学生や、日常的に生成AIを活用するエンジニアやマーケターに絞ると、AI検索でのアプローチに価値があるでしょう。

・全ての面で露出する必要がある企業

シェアが1%しか無いとしても、どれだけ工数対効果が悪くても、そこに顧客候補がいるのであれば自社の情報を露出するべきと考える企業は現状のAI検索を無視するべきではありません。

このような企業が今からAI検索対策を進めるのであれば「どのように進化しても有益な可能性が高い事から取り組む」「AI検索にも既存の検索にも役立つ事から取り組む」という2つの方針をお勧めします。

現在、AI検索単体では効果を上げづらいものです。そして、効果がいつ上がるようになるかも確かではありません。その状態で滞りなく施策を進めるには、AI検索以外にも効果を生む状態を目指すべきでしょう。

具体的には下記の2つのポイントを押さえる必要があります。

・より細かい情報発信を行う体制づくり

今後、どのように進化していくか予想が難しいAI検索ですが、これまで以上に多様な情報が検索対象になることは間違いありません。AIが行う情報検索は、人間が行うそれに比べて非常に幅広い情報を検索対象にします。幅広い検索に対応するためには、企業の持つ価値をいままで以上に細かく情報発信していく必要があります。そして、そのような情報発信は既存の検索においても一定の成果が期待できます。

幅広い情報発信のためには今までと同じ発信の仕方ではうまくいかないでしょう。多くのURLで細かい情報を公開したとしても十分に検索対象になるような発信の仕方と、それを続けられる体制を検討する必要があります。

・Web上で多く求められる存在になる

AI検索がどのように変わったとしても、Web上で求められる価値を増やすことは有益なはずです。今の検索エンジンは、企業やWebサイトのブランド力の大小をそのままサイトの評価につなげる事が多くなりました。そしてその傾向は、AIによる検索においてより重要となるはずです。

人間にはそれとなく分かるブランドの価値であっても、Web上での存在感が無いと検索エンジンやAI検索に認識されることはありません。Web上で多く求められる形でWebサイトの価値を増していくことで、アルゴリズムにも評価される価値となります。それは既存の検索にも、将来的なAI検索にも大きな価値になります。

この2つのポイントは一朝一夕に行える事ではありません。どちらも企業サイトにとっては、長期間の社内調整と前準備が必要な事でしょう。

ただ、どちらもが「どのように進化しても有益な可能性が高い事」「AI検索にも既存の検索にも役立つ事」です。もしいまから動かれるのでしたら、このポイントを踏まえた検討をお勧めいたします。迷うことがあれば、Faber CompanyのGEOコンサルティングサービスまでお気軽にご相談ください。

※Faber Compnyの関連サービス:

・GEOコンサルティング(通称 AI SEO/LLMOをプロのコンサルタントが支援)

・GEOツール(ミエルカGEO)

正しく変化に備えて、有効なWebマーケティングを

この記事では、AI検索の流れに過剰に焦る必要は無いことと、いま対策するのであれば配慮すべきポイントをまとめてきました。

企業のWebマーケティングの成功に重要な事は「正しいリソースの配分」です。ここを失敗すると、ほとんどのWebマーケは失敗します。

多くの企業担当者は限定された自社のマーケティングリソースの配分を最重点課題として最大限の考慮をされていると思います。そのような企業担当者にとって、経営層や上長がどこかから聞いた話を元にした「なぜうちはやらないんだ!」という叱責への対応は非常に頭が痛い事でしょう。AI関連の話はそういう状態になりがちです。

そして、AI検索関連は情報が少ないため、検討する根拠も足りず困っているという企業Web担当者の声をよく聞きます。

そのような際に、明確なソースとともに本当にAI検索にリソースを配分することが正しいか社内議論できるように、必要な方にご共有できるように、この記事をまとめました。

今後、企業サイトのWebマーケティングにおいて、AI検索対応に大きなリソースを投下すべきタイミングは必ず訪れます。ただそれは今ではありません。何年後かわかりません。

SEOも含んだWebマーケティングには行うことがあまりに多く、行いたいことの半分も行えないのが一般的です。そのような中、バズワードと正しく状況を把握せず恐怖提案をする微妙な会社に騙されて本来の顧客と繋がるためのリソースを無駄にしないよう、どうぞご注意ください。

ただ、ここまで記載してきた事の前提を変えうる重要なポイントがあります。AIに関連した企業間の動きと規制の動きです

もし、Perplexityなど独立系AIサービスがAppleやLINEヤフーなど多く使われるプラットフォーム企業の主な検索エンジンとして採用された場合、突然大きな影響力を持つことになります。もし、日本も含む世界各国で様々な形で検討されているGoogleへの規制がAIサービスに大きく影響する形で実施された場合、影響力の構造は一変する可能性があります。

これらはありえない話ではありません。

2025年4月、日本の公正取引委員会は、AIサービスに関わる競争環境の確保も意識した命令を出したばかりです。

2025年6月、AppleはPerplexityの買収の可能性を検討していると報じられました。

AI技術の「激しいAI技術の進化」で今後が予想できないことを先に記載しましたが、企業間の動きと規制の動きはそれ以上に予想できない要因です。

激しい変化の中で無駄に焦らずに動くためには、現状を正しく把握することが何よりも重要です。本サイトでは、先が見えない現状の助けになるよう、AI検索に関わる動きを様々な形でお知らせしていく予定です。ぜひご活用ください。

※関連記事:

・LLMOとは? マーケに活かす5つの対策を解説

・GEO、AIO、LLMOなど生成AI検索にも適応する5つのSEO

・GEOとは? AI検索時代のSEO戦略と実践4ステップ

※Faber CompanyのGEO(通称AI検索・LLMO・AIO)支援サービス

・GEO(LLMO) 情報セミナー ※すべて無料でご覧いただけます

・GEO(LLMO) 対策コンサルティング ※30分無料相談を実施中です

・GEO(LLMO) 支援ツール「ミエルカGEO」※無料お試しできます