文章を書いたあと、「なんとなく読みにくい」「どこか引っかかる」と感じた経験はないでしょうか。細かな誤字や助詞の使い方など、自分では気づきにくいミスは誰にでも起こり得ます。

誤字脱字や言い回しのミスを効率よく見直したい、あるいはAIを使って文章を手軽に校正したい。そんな方に向けて、本記事では無料で使えるAI文章校正ツールを紹介。文章業務歴20年の筆者が、ツールの使い方や職種別のプロンプト例をはじめ、機能や料金、校正精度の違いを比較しながら解説します。

AI文章校正ツールとは

AI文章校正ツールは、誤字脱字や文法ミス、不自然な言い回しを自動で検出・修正できるツールです。文章を解析し、語順や助詞の使い方などをチェックすることで、読みやすく正確な表現に整えるサポートを行います。

最近のツールは、文法の正しさだけでなく、文体や語調の統一といったスタイル面にも対応しており、ビジネス文書やWeb記事、学術論文など幅広く活用できます。人の手による校正と比べて、大量の文章を短時間で処理できる点が特徴です。

文脈の理解や細かな表現調整は不得意な面もありますが、初稿のチェックやミスの見落とし防止といった目的には十分対応できます。実務では初期段階でAIに下書きを確認させ、最終的な調整を人が担うといった使い分けが現実的です。

こうした役割分担が定着しつつあり、効率と品質の両立を図る手段として、多くの現場で導入が進んでいます。

※体験サービス:高精度「ミエルカGEO」のAI機能で文章校正をやってみる(期間限定で無料)

無料で試せるAI文章校正ツール4選と性能比較

AI文章校正ツールには、有料のプロ向け製品だけでなく、無料版も数多く存在します。しかも、特別な設定やインストールは不要。Webブラウザ上で文章を入力するだけで校正結果を得られるツールが中心です。

せっかくですので、代表的な4つの無料ツールを紹介するだけでなく、サンプル原稿を検証して性能を比較してみましょう。

生成AIは、以前には具体的で細かい指示を与えなければ、思うような結果得られないが普通でした。けれども文脈理解が高くなって、今では曖昧な指示とか短いプロンプトでも、精度の高い適切な回答が返してくれるようになってきている。

例えば、「この文章要約して」みたいな単純な指示の場合、AIはちょうどいい長さで、文脈合った内容で、目的によってうまく調整してくれるのが普通です。複雑な条件があるプロンプトを最初から考えるより、よく使う簡単な指示を辞書に登録しておいて、その時々に使う方が手っ取り早いのではないでしょうか。

※あえて文法ミスを加えたサンプル文です

このサンプル文をもとに、4つのツールで校正力を検証してみました。

1.文章校正AI(User Local)

助詞の誤用や言い回しの違和感を検出するほか、ChatGPTと連携して自然な言い換えを提案する機能も備えているのがUser Local。操作はシンプルで、文章を入力して「校正する」ボタンを押すだけで結果が表示されます。

【特徴】

- 助詞の誤りや言い回しの違和感を自動で検出

- ChatGPTとの連携で自然な言い換えも可能

- 「校正する」ボタンを押すだけの簡単操作

生成AIは、以前には具体的で細かい指示を与えなければ、思うような結果が得られないのが普通でした。けれども文脈理解が高くなって、今では曖昧な指示や短いプロンプトでも、精度の高い適切な回答を返してくれるようになってきています。

例えば、「この文章を要約して」みたいな単純な指示の場合、AIはちょうどいい長さで、文脈に合った内容を、目的に応じてうまく調整してくれるのが普通です。複雑な条件があるプロンプトを最初から考えるより、よく使う簡単な指示を辞書に登録しておいて、その時々に使う方が手っ取り早いのではないでしょうか。

※ハイライトが校正してくれた箇所

【筆者の所感】

■Good

・全体的に自然で読みやすく、誤りの修正や語感の調整が適切に行われており、実用レベルとしては十分に高精度

■Not good

・「けれども」「のが普通です」「その時々に使う方が手っ取り早いのではないでしょうか」など、やや話し言葉・カジュアル寄りの文体が混在

・読みやすさを重視した設計と考えられるが、文書の用途(ビジネス文書・論文など)によってはトーンの統一が必要

2.Shodo(ショドー)

Webライターや編集者向けに設計された文章作成支援ツールで、リアルタイムに誤字脱字・タイポを検出するのが、Shodo(ショドー)。プロジェクト単位で原稿を管理できるなど、継続的なライティング業務にも向いています。

【特徴】

- ライター・編集者向けに最適化されたUI

- リアルタイムで誤字・タイポをチェック

- プロジェクト単位で原稿を管理できるエディタ機能も搭載

生成AIは、以前には具体的で細かい指示を与えなければ、思うような結果が得られないのが普通でした。けれども文脈理解が高くなって、今では曖昧な指示とか短いプロンプトでも、精度の高い適切な回答が返してくれるようになっている。

例えば、「この文章を要約して」みたいな単純な指示の場合、AIはちょうどいい長さで、文脈に合った内容で目的によってうまく調整してくれるのが普通です。複雑な条件があるプロンプトを最初から考えるより、よく使う簡単な指示を辞書に登録しておいて、そのときどきに使う方が手っ取り早いのではないでしょうか。

※ハイライトが校正してくれた箇所

【筆者の所感】

■OK

・全体的に自然で意味も通じるが、細かく見ると「惜しい点」が複数ある

■Not good

・「返してくれるようになっている」

→ 時制的に「〜なってきている」や「〜返すようになった方が自然

→「〜なっている」は完了形として使うにはやや中途半端な印象

・「目的によってうまく調整してくれる」

→「目的によって」は「目的に応じて」の方が自然で広く使われる

→「〜で目的によって」は直訳調の語感

・「そのときどきに使う方が手っ取り早い」

→「その時々に使う」「都度使う」など、より洗練された言い回しが望ましい

・句読点の打ち方

→ 句点(。)が少なめで、文がやや長く読みづらい

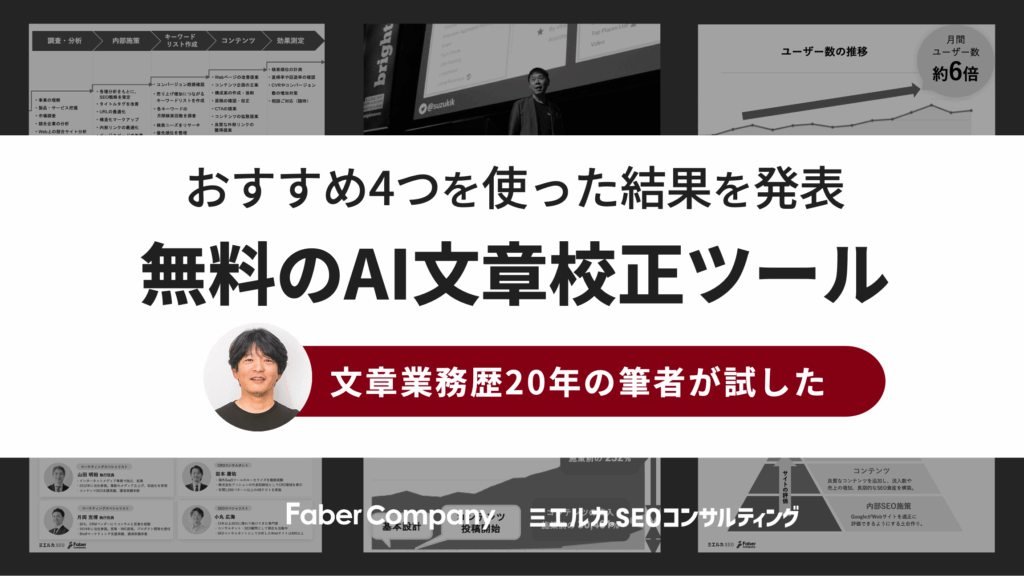

3.IWI日本語校正ツール

公用文チェックや用語統一など、より厳密な校正が求められるシーンに対応しているIWI(アイダブリューアイ)日本語校正ツール。独自の辞書やルール設定を使って、業務文書の品質を担保したい企業ユーザーにも適しています。

【特徴】

- 公用文・業務文書向けの厳密な校正が可能

- 高精度なビジネス・行政文書向けの機能が充実

生成AIは、以前には具体的で細かい指示を与えなければ、思うような結果得られないが普通でした。けれども文脈理解が高くなって、今では曖昧な指示とか短いプロンプトでも、精度の高い適切な回答が返してくれるようになってきている。

例えば、「この文章要約して」みたいな単純な指示の場合、AIはちょうどいい長さで、文脈合った内容で、目的によってうまく調整してくれるのが普通です。複雑な条件があるプロンプトを最初から考えるより、よく使う簡単な指示を辞書に登録しておいて、その時々に使うほうが手っ取り早いのではないでしょうか。

※ハイライトが校正してくれた箇所

■Not good

・「『方』→『ほう』とすべき(表記のゆれ)」のみの指摘にとどまり、他の不自然な表現には触れられなかった(カバー範囲にやや物足りなさを感じる結果に)

■本来指摘すべきポイント

・文法エラーの未指摘

「思うような結果得られないが普通でした」

→ 「結果が得られないのが普通でした」が正しい

・接続語の不自然さ

「けれども文脈理解が高くなって、今では〜」

→「けれども」は前文との対比にしては弱い/不明確

→ 「ただし」「しかし」「その一方で」がより適切

・語法の不自然さ

「回答が返してくれる」

→ 二重主語構造。「回答が返ってくる」「AIが返してくれる」が自然

・語順の違和感

「文脈合った内容で」

→ 「文脈に合った内容で」が正確

→ 助詞誤用の見逃し

・冗長・回りくどい表現

「複雑な条件があるプロンプトを最初から考えるより」

→ 「複雑なプロンプトを一から考えるより」が自然

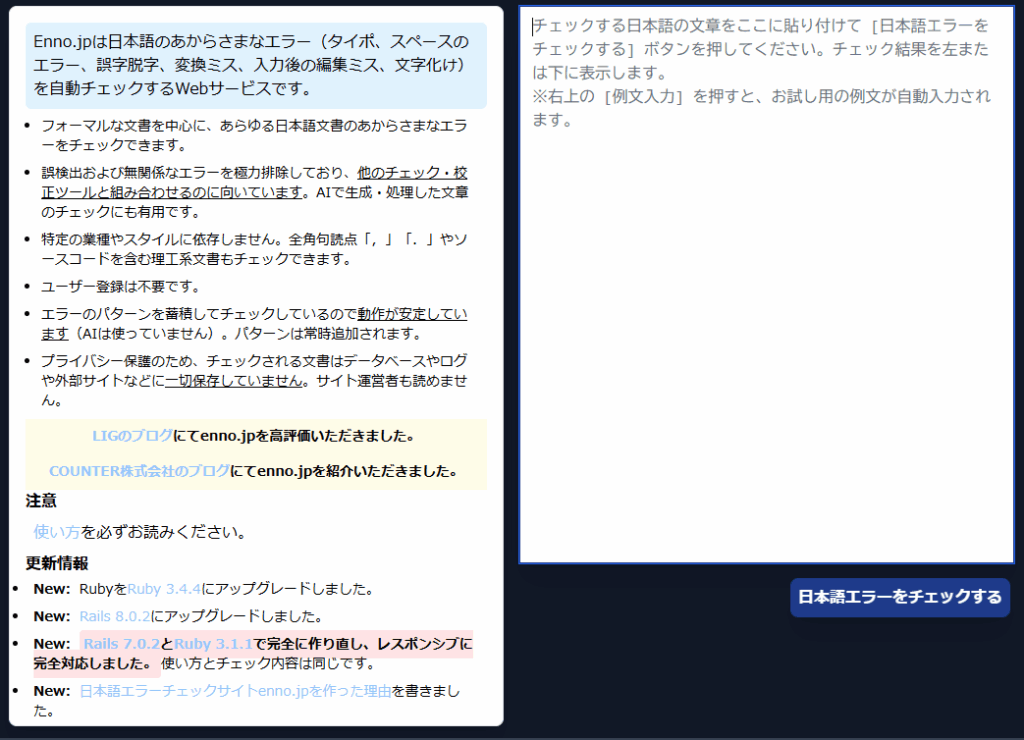

4.Enno(エンノ)

短い文章をつくるときにオススメの、誤字脱字や重複語句などを簡易的にチェックできるツールがEnno(エンノ)です。シンプルなインターフェースで、気軽に使いたい場合に重宝します。

【特徴】

- シンプルなUIで操作も軽快

- 誤字脱字、重複語などを簡易的にチェック

- 軽い用途に向いた手軽なツール

エラーは見つかりませんでした。

■Not good

・明らかなミスが含まれていたにもかかわらず、指摘が一切なかった点は気になるところ

・他の文章でも同様の傾向が見られたため、現時点では実用面でやや心許ない印象(今後の改善に期待)

ということで、筆者の主観で順位をつけると、こうなります。

- 1位:文章校正AI(User Local)

- 2位:Shodo(ショドー)

- 3位:IWI日本語校正ツール

- 4位:Enno

ChatGPT(Plus プランの4oモデル)

さて、代表的な4つの文章校正ツール(無料)に加え、せっかくなのでChatGPTでも検証してみました。ChatGPTは文章校正ツールではありませんが、身近なAIとして活用している方は多いのではないでしょうか。

生成AIは、以前は具体的で細かい指示を与えなければ、思うような結果が得られないのが普通でした。しかし、文脈理解が向上し、今では曖昧な指示や短いプロンプトでも、精度の高い適切な回答が得られるようになってきています。

たとえば「この文章を要約して」といった単純な指示でも、AIは適切な長さで、文脈に合った内容を、目的に応じてうまく調整してくれるのが一般的です。 複雑な条件付きのプロンプトを最初から考えるより、よく使う簡単な指示を辞書に登録しておき、必要に応じて使う方が効率的ではないでしょうか。

※ハイライトが校正してくれた箇所

■Good

- 「以前には」→「以前は」(冗長表現)

- 「結果得られない」→「結果が得られない」(助詞「が」の抜け)

- 「…が普通でした」:主語が曖昧(「のが普通でした」が自然)

- 「けれども」→「しかし」(文頭の接続詞として自然)

- 「文脈理解が高くなって」→「文脈理解が向上し」(自然な表現に)

- 「指示とか」→「指示や」(話し言葉っぽさを削り、全体トーンと統一)

- 「返してくれる」→「得られる」(主語がAIなので、「くれる」は不自然)

- 時制を「なってきている」→「なってきています」(文末形式を整える)

- 「要約して」前に「を」が抜けている

- 「みたいな」→「といった」

- 「ちょうどいい」→「適切な」

- 「文脈合った」→「文脈に合った」(助詞の抜け)

- 「目的によって」→「目的に応じて」

- 「普通です」→「一般的です」(文章全体のトーンに合わせる)

- 「条件がある」→「条件付きの」(名詞修飾として自然)

- 「その時々に使う」→「必要に応じて使う」(意味の明確化)

意外にも、しっかりと校正してくれました。文脈全体を把握しながら、語彙の選定や文体の調整、主語と述語の整合性まで踏まえて、伝わりやすい形にリライトしたようです。単なる文法チェックではなく、「何をどう伝えたいのか」という意図に沿って文章全体を最適化してくれた印象です。

では生成AIに校正させればいいのか?

実験結果を見ると、「それなら生成AIに校正させればよいのでは?」と思うかもしれません。たしかに、生成AIは助詞や語順の誤り、文脈のねじれなどをある程度修正でき、従来の校正ツールよりも柔軟で実用性の高い提案を出してくれます。文章全体の構成を整えたり、伝わりやすい文にリライトする場面では、優れたアシスタントになります。

ただし、AIも万能ではありません。「伝えたいことの核心」を完全に理解できるわけではなく、表現が本当に意図に沿っているか、読者に適切に届くかどうかは、人間が判断する必要があります。

つまり、たたき台や選択肢として有効ですが、その出力をどう活かすかは、最終的にユーザーの文章力や読解力が求められます。

ChatGPTやGeminiを文章校正で活用する方法は?

上記検証結果でわかる通り、一般的な生成AIは文法や語法のミスを指摘するだけでなく、文章全体のトーンや構成、伝わりやすさまで柔軟に調整できます。

AI文章校正ツールと違いと使い分け方

AI文章校正ツールの特徴

- 誤字脱字や文法ミスの検出に特化

- ルールベースや自然言語処理技術を活用

- 大量の文章を短時間で一括チェック可能

- 校正基準が一貫しており、正確性を重視したチェックに向いている

生成AI(ChatGPTやGeminiなど)の特徴

- 対話形式での柔軟な表現調整が可能

- 文体やトーンの調整、全体構成の改善提案もできる

- 曖昧なニュアンスの読み取りやリライトに強い

- 校正基準が明確でないケースもあるため、判断が必要

ただし、一般的な生成AIは校正専用に設計されているわけではなく、正誤の判断が曖昧になる場合もあります。形式的なチェックには文章校正ツールを、表現の調整やリライトにはChatGPTなどの生成AIといった使い分けが効果的です。

生成AIツールでの校正手順とプロンプト例

ChatGPTやGeminiで文章を校正する際は、プロンプト(指示文)の内容が結果の精度を大きく左右します。以下は、基本的な使い方の流れとプロンプト例です。

基本的な手順

- 校正したい文章を用意する

- 「以下の文章を校正してください」といった指示文とともに貼り付ける

- 出力された校正案を確認し、必要に応じて再調整を依頼する

プロンプト例

- 「誤字脱字・助詞の誤り・文法ミスをチェックしてください」

- 「読みやすさを重視して、自然な日本語に言い換えてください」

- 「トーンをビジネス文書に適した表現に整えてください」

- 「句読点の使い方を改善してください」

AI文章校正ツールの使い方と職種別プロンプト例

AI文章校正ツールを使いこなすには、基本的な操作と指示の出し方を押さえておくことが大切。ここでは、基本の使い方の流れと職種別のプロンプト例を紹介します。

基本的な使い方

AI文章校正ツールの操作はシンプルで、初めて使う人でも迷わず扱えます。一般的なツールにおける基本的な使い方は、以下のとおりです。

入力方法

多くのツールでは、画面上のテキストボックスに文章をコピー&ペーストするだけで校正が始まります。一部ツールでは、ファイルのアップロードにも対応していますが、Web上で簡単に操作できる形式が主流です。

校正結果の見方

誤字脱字や助詞の誤用といった指摘箇所は、色付きでハイライトされます。ツールによっては、具体的な修正案が表示されることもあり、ボタン操作で修正を反映させたり、自身で判断しながら確認を進められます。

注意点

AIの指摘がすべて正しいとは限りません。文脈や書き手の意図を踏まえて、最終的な判断は人が行うべきです。固有名詞や業界特有の専門用語は、誤って検出される傾向があるので要注意です。

職種別の具体的なプロンプト例

AI文章校正ツールは、用途に応じた指示を出すことで、より精度の高い提案が得られます。以下は、職種や用途別に有効なプロンプトの例です。

メディア・Web記事向け

- 「表現が単調な部分を改善してください」

- 「SEO(検索ニーズ)を意識した自然な文章に書き換えてください」

- 「文末表現のバリエーションを増やしてください」

ビジネスメール向け

- 「相手に配慮した言い回しに修正してください」

- 「ビジネスメールとして丁寧かつ簡潔な表現にしてください」

- 「敬語表現の誤りがないかチェックしてください」

学術論文・レポート向け

- 「主観的な表現を客観的に修正してください」

- 「冗長な表現や曖昧な言い回しがないか確認してください」

- 「学術的な語彙と構文に書き換えてください」

広告・販促文向け

- 「ターゲット層に響くように言い換えてください」

- 「商品を初めて知る人でも魅力が伝わるように表現を工夫してください」

- 「短く、インパクトのあるコピーにまとめてください」

- 「制約のあるスペースに収まるよう、要点を絞って訴求してください」

明確な目的・トーン・読者像を伝えることで、AIがより的確な校正を行いやすくなります。

AI文章校正ツールの注意点と限界

AI文章校正ツールや生成AIに任せきりにすると、思わぬ誤りや表現のズレが生じます。注意点と、限界について整理します。

全ての修正が正しいとは限らない

たとえば、文脈上問題のない表現が誤りと判定されるケースや、逆に明確な誤用を見逃すこともあります。提案内容を鵜呑みにせず、最終的な判断は人が行う前提で活用しましょう。

クリエイティブな表現への影響

小説やコピーライティング等、個性やリズムを重視する文章では、生成AIの「正しさ」に寄った校正が、かえって魅力を損なうこともあります。書き手の独特な言い回しや余韻のある表現が「読みやすさ」や「論理性」の名のもとに消されてしまうケースです。

大切なのは、文章の目的や文体との相性を見極めること。人が持つ表現力や個性を尊重し、AIの提案を“唯一の正解”として鵜呑みにしないでください。創造性の主導権まで委ねてはいけません。

専門的な文章では誤解が生じる場合がある

業界用語や専門用語を含む文章では、間違っていないのに「誤り」と判断することがあります。また、正しい言葉であっても、一般的な日本語のルールに照らして不自然と判定されるケースもあります。その分野の知識がある人による確認も欠かせません。

AIだけでは対応できないケースと人力校正との使い分け

文脈の読み取りや、微妙なニュアンスの調整、読み手への伝わりやすさといった観点は、現時点ではAIだけで正確に処理しきれません。初稿段階の粗いチェックやルールベースのミス検出にはAIを活用し、最終的な仕上げや品質担保は人の目で行う、といったハイブリッドな運用をオススメします。

人手だけに頼らない、新しい文章チェックのかたち

文章を整える作業は、精度とスピードの両立が求められるものです。AI文章校正ツールや生成AIを活用すれば、初稿の見直しや軽微なミスの検出といった工程を効率化でき、校正にかかる負担を大きく減らすことが可能です。

とはいえ、ツールごとに得意・不得意があるため、「どこまでAIに任せ、どこから人が判断するか」を見極めることが、導入の成否を左右します。まずは無料ツールで試し、自分の業務や文章の種類に合う使い方を検証してみてください。

「一字一句を整える」作業に時間を奪われるのではなく、「内容に集中できる」状態をつくること。それこそが、AI文章校正ツールを取り入れる本当の価値です。

※Faber CompanyのLLMO(通称 AI検索・AIO・GEO)支援サービス

・まずは情報収集したい➡︎ LLMO(GEO) 情報セミナー

・自社LLMO診断したい ➡︎ LLMO (GEO)チェックリストを無料ダウンロードする

・専門家に相談をしたい➡︎ LLMO(GEO) 対策コンサルティング (30分無料)

・ツールを試してみたい➡︎ LLMO(GEO) 支援ツール「ミエルカGEO」