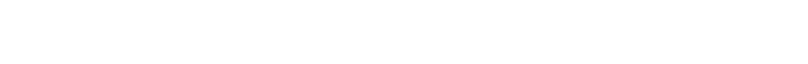

2025年7月17日、当社・Faber Company(ファベルカンパニー)主催で日本発の大規模SEOカンファレンス「Japan SEO Conference」を開催しました。

生成AIの急速な進化と消費行動への浸透によって、SEOは大きな転換期を迎えていることもあり、業界の錚々たる面々が登壇。申し込み者数は3,200名超えを記録。当日もたくさんの方にご来場いただきました。

本記事では、カンファレンスの中でもテクニカルSEO・UI/UX アクセス解析・コンテンツの3セッションをレポートします。それぞれの発表のポイントをご覧ください。

Japan SEO Conference とは?

当社・Faber Company は長年、海外のカンファレンスに参加・登壇して現地の情報を国内にお届けする取り組みを行ってまいりました。しかし海外カンファレンスに登壇するだけでなく、日本発のSEOカンファレンスを開催したいという強い想いがあり、この度「Japan SEO Conference」を開催させていただく運びとなりました。

※会場の雰囲気はダイジェスト動画リスト参照

登壇者はSEO業界を古くからけん引し続けている有識者ばかり。当日は皆さんに、GEO(通称 AI SEO、LLM)や、これからのSEO、今後のキャリアのことまで語りつくして頂きました。

それでは本記事1つめのレポート、テクニカルSEOのセッションレポートからご覧ください。

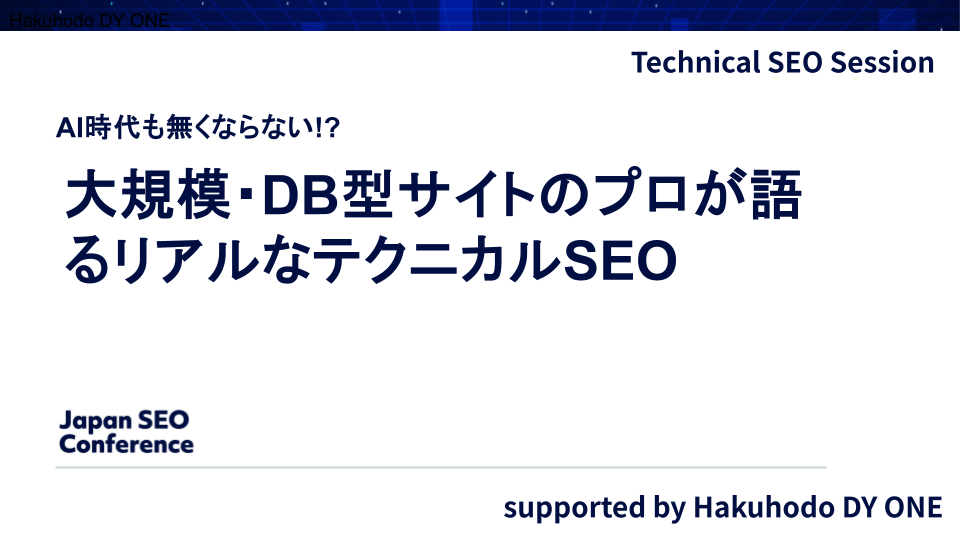

テクニカルSEO【アユダンテ × FIFTY-EIGHT, LLC × Hakuhodo DY ONE】

ピンク色の髪の毛が鮮やかな登壇者、コガン・ポリーナ 氏はアユダンテ社にてグローバルサイトや大規模データベース型サイトを担当されています。吉野 五十也 氏はアイレップやメルカリなどを経たSEO歴20年のベテラン。Hakuhodo DY ONEの登 章良 氏は大規模サイトのデジタルマーケティング分野で活躍し、エンジニアからコンサルタントまで幅広い実績をもちます。御三方のトークテーマは、「超実践!こんな施策は成果でた/でない」。トップバッターは、アユダンテ株式会社よりコガン・ポリーナ 氏です。

「Googlebotの仕様を理解しないと致命傷になりかねない」コガン・ポリーナ 氏(アユダンテ)

コガン氏は、まず大前提として「Googlebotの仕様を押さえておくこと」の重要性について語りました。たとえば、Googlebotが基本的にモバイルデバイスを見る点や、ブラウザ言語が英語である点などです。

あるグローバル企業のDB型サイトでのこと。中国語圏で出しているWebページのモバイルを、英語版のページと共通のURLにしていたそうです。ユーザーの使用言語によってコンテンツを出し分けていたそうですが、メインである中国語版のページが一向に検索結果に出てこない。なぜならGooglebotのブラウザ言語が英語のため、このような共通URL仕様だと英語版のほうだけを認識してしまうからだったそうです。

そこで中国語版に対して、英語版とはちがう個別のURLを割り当てたところインデックスが増加。順位も急上昇して、Googleからのクリック数が約1.5倍に増加したそうです。

「SEOのA/B テストをすると王道のtitleが強いとわかる」吉野 五十也 氏(FIFTY-EIGHT, LLC)

「SEOのA/Bテスト」について語ってくださったのは、吉野 五十也 氏。異なるtitleタグをGooglebotにクロールさせることで、クリック率などを比較・評価する話が印象的でした。

数多くのテストをした結果、クリックされるタイトルは、以下のような王道という傾向がわかったそうです。

- 【公式】ブランドバッグ通販ーサイト名

- 新宿居酒屋屋ランキングーサイト名

- 2025年版 〇〇〇〇〇〇ー

ユーザーはタイトルを熟読してはおらず、おそらく感覚的にクリックしているだろうと吉野氏は語りました。

ふわふわした議論になりがちな「タイトルどうする問題」も、A/Bテストで定量的に結果を確認するようになってから、改善施策の実装もスムーズになったと話されていました。

「DB型サイトにおける在庫とデータアセット活用の重要性について」登 章良 氏(Hakuhodo DY ONE)

登 章良 氏からは「DB型サイトのSEOをささえる在庫」というテーマでお話いただきました。ここでいう「在庫」とは、ECサイトにおける商品の詳細ページ、不動産サイトにおける物件の詳細ページ、求人サイトにおける求人の詳細ページなどを指します。

登氏が商品一覧を在庫件数別にグルーピングして行った調査(各グループ1,000件以上の商品一覧を基にした調査)では、商品一覧の保有在庫数とインデックス率には一定の相関が見られ、特に在庫数が少ないグループに関しては他のグループと比較してインデックス率が低下する結果を示しました。

この調査結果を踏まえ、登氏はDB型サイトにおける商品一覧への流入獲得間口を最大化させるために、商品一覧において一定の商品数を担保することの重要性について言及。会場では具体的な在庫拡充方法についてもご紹介いただきました。

最後に、登氏はユーザー投稿データによる口コミ、商品データによる相場情報、購買データによるランキングなどの「データアセット活用の重要性」についても言及されており、データアセットを活用したコンテンツやビジュアライゼーションは、ユーザーの意思決定を後押しするだけでなく、検索エンジンからの評価や被リンク獲得の観点でも有効であると説明されておりました。

小丸 広海 氏(Faber Company モデレーター)まとめ

大規模ウェブサイトへの高度なテクニカルSEO支援を実践できるコンサルタントは、「SEOコンサルタント」を名乗る人の中でもごくわずかです。今回ご登壇いただいた3名の方々は、まさにその一握りの専門家と言えるはずです。

時間の限られた中、それぞれの事例をバランスよくお話しいただき、百戦錬磨の風格を強く感じました。

ただし、SEO施策はサイトの状況に応じて常に変化するものです。あるサイトで効果があった施策が、そのまま別のサイトに通用するわけではないことをご理解いただきたいと思います。

また、テクニカルSEOの知識はAIへの最適化にも多く応用できます。SEOの転換期である今でも学ぶ価値のある重要な知識だと考えています。

※関連記事:【2025年版】SEOとは?5つのSEO対策と具体事例(監修:『海外SEO情報ブログ』鈴木謙一)

UI/UX・アクセス解析【JADE × DMM.com】

写真中央に位置する小川 卓氏はFaber Companyの執行役員で、CAO(Chief Analytics Officer)。今回は、アクセス解析に関する書籍を5冊以上、全国での講演回数700回以上のアナリストとして登壇しました。そして当日の現場に残念ながら来れなかったものの、DMMのエクスペリエンス・デザイナーである河西 紀明氏が映像経由で発表。さらにSEOやWebコンサルティングで名高いJADEの村山 佑介 氏も、効率の良い分析方法を紹介してくれました。

「改善効果はスコアリングで細かくチェックしてこそ」小川 卓(Faber Company)

「UXを改善するとき意識しないといけないのは、本当に効果があったのかどうか」だと語る当社の小川。ユーザー体験を評価する指標として、以下をあげていました。

- 指名検索数

- 再訪・継続利用

- コンテンツに対する評価

- ソーシャルボタンの押下数

- クリックしたQA

- 読了

- 前回CVや利用からの日数

- スコア

- LTV(Life Time Value)

また、小川はユーザー行動が大きく改善する指標「マジックナンバー」の見つけ方や、資料ダウンロードページのCVR向上施策についても例を挙げて発表しました。

そしてJADEの村山氏はアクセス解析について解説。

「アクセス解析には2種類ある」村山 佑介 氏(JADE)

❶モニタリング分析(日々のWebサイトの健康状態を見るときの分析)

❷アドホック分析(何かが起こったとき、あるいは改善したい際に行う分析)

株式会社JADEでは、アドホックなアクセス解析を行う際、どこから来たユーザーをどこに導いていきたいのかという目的を明確にしたうえでデータを分析するそうです。

会場では具体的な改善事例も発表。定量・定性の両観点から分析プロセスについて解説いただきました。村山氏は定量的に分析するだけではなく、定性的に分析することで仮説をより精緻化できると説きます。発表では定量的な分析に加え、Microsoft Clarityのセッション・レコーディングも見ることで、より精緻なアクションプランを立てられたケースが紹介されました。

「AIを活用したUXハニカムでより具体的な目標を」河西 紀明 氏(DMM.com)

DMM.comの河西氏からは、よいUXを提供するための「UXハニカム」という概念について解説いただきました。これは「より良いものを」というあいまいな言葉ではなく、より具体的な言葉、指標をチームで共有するための概念だそうです。以下がそれらの指標のこと。

- 役に立つこと

- 好ましいこと

- アクセスしやすいこと

- 信頼できること

- 見つけやすいこと

- 使いやすいこと

DMM.comでは、このような「UXハニカム」をはじめ、構造化された概念を共通言語として用いながら、UXの改善に取り組まれているとのことです。

ペルソナやカスタマージャーニーを作成する際も、AIを活用することでその実用性を高め、施策の意思決定に生かしているとのことでした。

市川 莉緒 氏(Faber Company モデレーター)まとめ

気になる「AIによってUXやアクセス解析はどう変わるのか?」という質問について、小川さんと村山さんの意見は一致していました。

〝「AIは分析の部分を効率化するが、データの準備や仮説の立案、施策の意思決定といった役割は、しばらくは人間に残り続ける」〟という考えです。

一方、河西さんは、 「AIが組織全体のスキルを底上げし、共通言語を広めることで、“UXデザインの民主化”を促進するきっかけになる」とおっしゃっていました。

会場では、AIを活用して「どのように効率化し、どうスキルを底上げしていくか」という議論で盛り上がりましたよ!

コンテンツ【カインズ × ウェブライダー × ナイル】

コンテンツのセッションを彩るのは3社。ロングセラー書籍「沈黙のWebマーケティング」の著者・ウェブライダー松尾 茂起 氏、ホームセンター事業を手掛けるカインズの与那覇 一史 氏。そして雑誌編集者からデジタルに転身し、複数のオウンドメディアを運営するナイルの森 茂穗 氏です。良質なコンテンツを生み出す御三方のAI活用率は三者三様で、森氏は80%、松尾氏は19%、与那覇氏は11%という結果に。実際どのように活用しているのか聞いてみました。

「読者の受け取り方を複数のAIで多面的に調査」松尾 茂起 氏(ウェブライダー)

松尾氏は「ビジネスにおけるコンテンツとは、価値の架け橋である」と、壇上で力強く語りました。商品の魅力を正しく、誤解なく読者に伝えることが重要だと解説。単なる情報発信ではなく、ブランドと顧客を結ぶ“橋”としての役割を強調したのが印象的でした。

そんな松尾氏のAI活用シーンは、「調査」「構成」「校正・校閲」。ChatGPT、Gemini、Claude、時にChatHubも使って、 商品の特性やユーザー理解の言語化を進めているそうです。

「AIの回答精度を高めるコツは?」の問いには、「指示を徹底的に具体化すること」と返答。松尾氏の場合、プロンプトだけで7,000文字を超えるケースもあると話し、会場からどよめきの声があがっていました。

まず、AIに対して「あなたは文章の読みやすさをチェックする編集者です」と指示して、チェックの観点も明確に、出力フォーマットも伝えているとのこと。そういったレポートによって、コンテンツを磨き上げている旨を、当日はプロンプト例のスライドとともに発表されてました。

「調査や構成、校正など執筆の前後でAIをフル活用」森 茂穗 氏(ナイル)

森氏の考える良質なコンテンツとは、「その人の人生をちょっと良くしてくれる」ものだそうです。きっかけはちょっとした気づきでも、読み手の人生に大きな影響を与えるかもしれない、そんな願いも込めて作っているように感じました。

そのうえでAIを積極的に活用しており、運営する複数のオウンドメディアでは、全体の約8割の業務にAIを取り入れているそうです。原稿執筆でもAIを使っているそうですが、オリジナル要素を出す部分に関しては人力で仕上げているとのこと。AIをフル稼働している部分としては記事の「調査」「構成」「原稿の作成補助」「校正・校閲」といったプロセス。たとえばChat GPTに質問を投げかけて、「検索エンジン視点」「訪問ユーザー視点」の両面でのコンテンツ添削をしてもらっているそうです。

森氏は、「生成AIの浸透でWebサイトへのセッションは減ってゆくかもしれない、(それ以外の)PR戦略などの重要性も高まってゆくだろう」という言葉で、セッションを〆ました。

「コンテンツ品質のカギを握るのは熱量」与那覇 一史 氏(カインズ)

「良質なコンテンツは、書き手の熱量が読み手に伝わるものだ」と与那覇氏は語りました。

〝机 DIY〟というキーワードで上位表示を狙うなら、「本気で机を作った方がいいコンテンツができる」と熱量の高さを例えたのです。また、現場取材も積極的にしており「たとえば製品の魅力を伝えるためには、遠方であっても取材に行く。それは生成AIにはできないことだ」と語りました。

そのためコンテンツ制作における生成AIの活用比率は、全体の11%程度とのこと。「AIを使うときは書き手としてではなく、問い手として使う」のが大前提。主には、「企画」「調査」「校正・校閲」で使用していて、原稿は人の手で作成されるとのことです。

「ゼロから生み出す作業のときは人間が行う体制」と話されていて、これには松尾氏も「悩みが深いものに関してはAIよりもヒトの力が残り続けるだろう」と深く同意していたのが印象的でした。

白砂 ゆき子 氏(A-can)まとめ

皆様のお話から、人間が得意なところ・生成AIが得意なところをうまく分けて良質なコンテンツを作っていることがわかりました。

気になるGEO(通称 AI SEO、LLMO)の取り組みについては、森氏は「SEOの延長線上ではやらない、GEOは別でコンテンツを作成する」という考え方でした。松尾氏も「生成AIの最適化を突き詰めつつ、SEO施策もやるとなるとUXとのトレードオフになる可能性がある、その観点からSEOとは別にコンテンツを制作するのは理にかなっている」話されていました。

生成AIはアシスタントツールであり、丸投げするものではありません。感動を生むコンテンツには、人の情熱が必要なのは間違いないでしょうね

※関連記事:LLMOとは? マーケに活かす5つの対策(監修:Faber Company 執行役員 月岡 克博)

圧巻の「知」。それは現場にこそある。

3つのセッションを振り返って、改めて感じるのは登壇者の皆様の圧倒的な「知」です。それは、絶え間なく続くマーケティングの実践の現場でこそ生まれるものであり、それこそが生成AIでは学習しきれない、オリジナルなのだと実感しました。

生成AIはデータを分析したり、整理したり、壁打ちをしたり、そしていい感じに文章を整えてくれたりと様々な場所で今後も活用が加速していきます。それをどう扱うか、その実践知に大きな価値があるのではないでしょうか。

さて、「Japan SEO Conference」レポート、これだけではありません。他にもあるので、ぜひ以下のコンテンツもチェックしてみてください。

■Opening Keynote:セッションレポートはこちら

■Closing Keynote:セッションレポートはこちら