2025年7月17日、当社・Faber Company(ファベルカンパニー)主催で日本発の大規模SEOカンファレンス「Japan SEO Conference」を開催しました。

生成AIの急速な進化と消費行動への浸透によって、SEOは大きな転換期を迎えていることもあり、業界の錚々たる面々が登壇。申し込み者数は3,200名超えを記録。当日もたくさんの方にご来場いただきました。

本記事では「生成AIの登場によってSEOはどう変わるのか」について。SEOの現場で起きている変化や、購買行動への影響、企業が取り組むべきことについて語られたOpening Keynoteの様子を、当日のスライドも交えてご紹介します。

長山氏は、GoogleやX(旧 Twitter)においてスパム対策やデータ分析業務に従事した後、株式会社JADEを設立。現在はSEOやWeb広告、GA4などデジタルマーケティングに関わるコンサルティングや、データドリブンなSEOを可能にするSaaS「Amethyst (アメジスト)」開発を行っています。

平氏は株式会社CINCの共同創業者で、2012年からSEOコンサルタントとして活躍。現在は、クライアントのSEOコンサルティングを行う傍ら、「SEO研究チャンネル」というYouTubeチャンネルで情報発信をされています。

そんなお2人にお聞きするOpening Keynoteのテーマは「生成AI時代の情報検索と購買ジャーニー最適化」です。現場でさまざまなデータを見ているお2人なので、かなり濃いお話を聞くことができました。

検索体験の変化

1つ目は「検索体験の変化」です。とくにAI Overviw(以下、本記事ではAIOと略)がオーガニック検索に与えている「負の影響=ゼロクリックサーチの増加」についてお話しいただきました。Googleは、AIOからの流入ユーザーは滞在時間が長く、とくに若者の間でAIOが好評だといいます。

しかし実際のところ、日本中のWebサイトデータを数多く見ているお2人の所感としては、「流入の減少や、AIOからの流入だからといってユーザー行動が変わるというデータは観測していない」とのことです。さらに、長山氏はJADEで分析したAIOの引用傾向について発表しました。

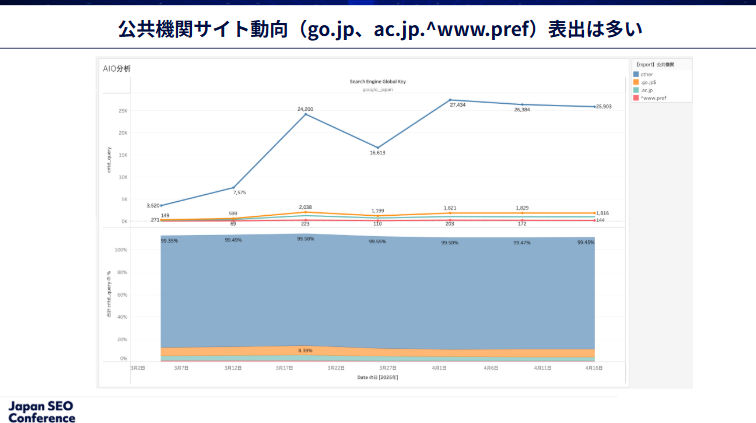

長山氏は、AIOの表示傾向として下記のようなものが挙げられるといいます。

- 公共機関サイトや大手サイトなど各ジャンルの信頼性の高いサイトが表示される

- 「情報収集型」「問題解決型」のクエリで多く表示される

- 不動産系など一部のジャンルでは「取引型」のクエリでも表示されている

※情報収集型:〇〇を知りたい、問題解決型:〇〇を直したい、取引型:〇〇を買いたい

カテゴリ=ジャンルごとに傾向が異なるので、自社がどのカテゴリにあてはまるのかも対策を検討するうえで重要であると語りました。

平氏はこの分析結果を受けて、Googleの検索意図の分類がより細かくなっている可能性が高いと述べました。これまでは、Do、Go、Know、Buyという4つのクエリタイプで語られることが多かったのですが、どのジャンルのどのクエリでAIOを出すか、より細かな粒度でコントロールされているのではないかと考察します。

| 従来の4つのクエリタイプ | |

| Doクエリ | 何かをしたいという意図が含まれているアクションに結びつくクエリ(≒検索キーワード) |

| Knowクエリ | 情報を知りたい、問題を解決したいという意図のクエリ |

| GOクエリ | 「特定のサイトに行きたい」という意図のクエリ |

| Buyクエリ | Buyクエリは、Doクエリの中でも「買いたい、購入したい」という意図のクエリ |

※関連記事:

・【動画解説】Do・Know・Go・Buyクエリとは?検索クエリの違いと意味を分かりやすく解説

・【2025年版】SEOとは?5つのSEO対策と具体事例(監修:『海外SEO情報ブログ』鈴木謙一)

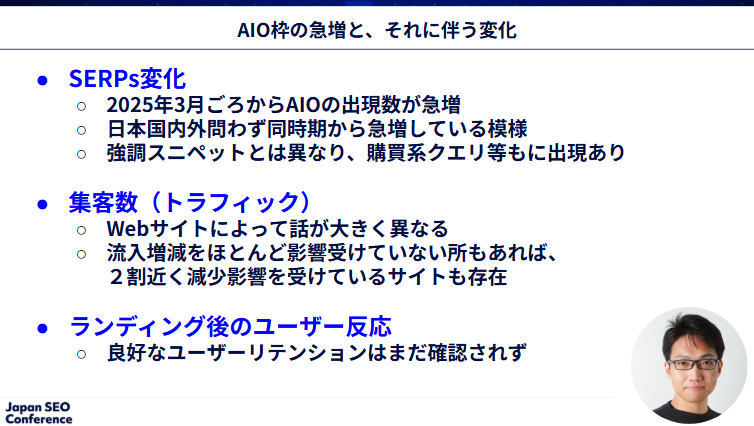

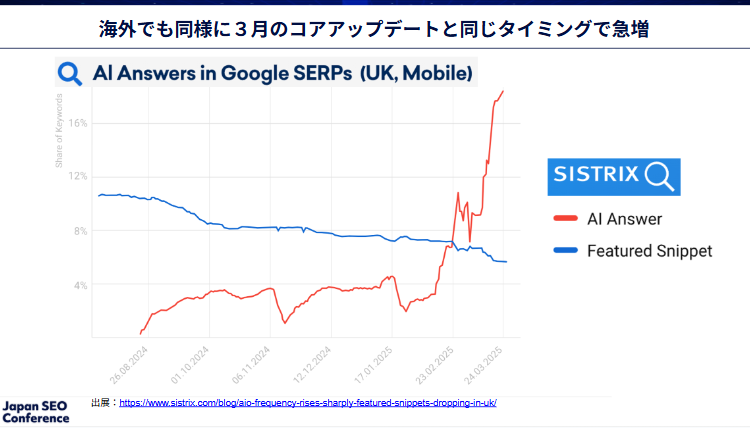

平氏によると2025年3月ごろ、Googleコアアルゴリズムアップデートの前後で、AIOの出現数が急増したとのことです。また分析データによると、情報収取型だけでなく購買型のクエリでも多くAIOが出現していました。

上図の赤色のグラフがAIO、青色のグラフが強調スニペットです。2025年3月を境に、AIOが急激に伸びていることがわかります。

また、平氏の分析対象のWebサイトの中には、SEOでも1位、AIOに引用されているにも関わらず、流入数が激減したWebサイトもあるようです。平氏はビジネスに大きなインパクトを与える可能性もあるため、今後さらにAIOに注視していく必要があると述べました。

Google以外のAI検索の影響

ChatGPTをはじめとする、Google以外のAI検索からの流入について、お2人はどのように捉えているのでしょうか。長山氏は下記のような考えを示しました。

- 急激に伸びているというデータもあるが、そもそもの母数が少ない

- 12件の流入数が100倍になったとしても120であり、全体への影響はまだまだ少ない

- AI経由のユーザーはCVRが高いという話もあるが、ユーザー数が増えてきた場合にその傾向が継続するかどうかは不明

平氏も基本的には同じ考え方です。

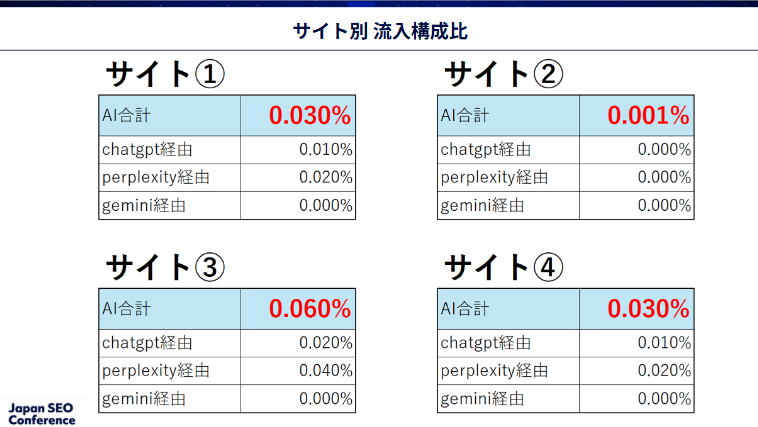

- AIOは急激に伸びているが、各サイトでの影響度合いは1%にも満たない

- 影響度合いが低いため、今日・明日どうにかしなければという話ではない

実際に、データでも全体流入を占める割合は極めて低いことがわかります。

話はさらに「AI VS 検索」というテーマに及びます。

長山氏はこの対立軸に異論を唱えました。そもそも、GoogleはChatGPTが登場する前、2013年から今のAIのような自然言語による検索の将来を描いており、AIと検索は別のものではなく「連続した進化の過程の中にある」としたうえで、「Googleかそれ以外か」が着目すべき点の1つであるといいます。

長山氏は現時点において、下記の7つの点からGoogleに優位性があると語りました。

- データ規模

- リアルタイムシグナル

- クローリング & キャッシュ最適化

- ハードウェア & DC

- 配布チャネル

- マネタイズと資金源

- モデル性能の逆転

詳細の解説は省略しますが、これまで検索プラットフォームとして培った資産(ハード・ソフト両方)が他社との競争優位性を固めつつあるとのことです。

とくにGoogleが築き上げた「クロール」の仕組みは大きく、Deep Research(リアルタイムでWebをクロールして詳細なレポートを行う機能)はGoogleだからこそできることであるといいます。また、いくつかのパブリッシャーは非Google系のAIのクローラーをブロックしているという事実もあるそうです。となると、リアルタイムでWeb検索するという用途においてはGoogleの牙城を崩すのは難しいようにも思えます。

SEOの終焉!? AI検索時代はくるのか

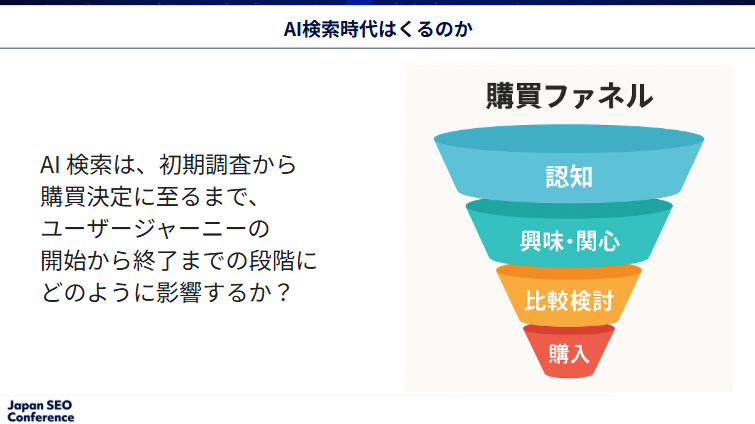

AI検索は情報収集から購買の意思決定まで、ユーザージャーニーにどのような影響を与えるのでしょうか。そして「SEOは終焉」するのでしょうか。

長山氏は、影響はあるが、だからといってSEOが終わるわけではないといいます。平氏は購買ファネル自体が劇的に変わるということはなく、要所要所でAIが絡んでくると予測します。

ファネルのどの部分でAI活用が進みそうかという議論では、「比較検討」あるいは「興味・関心」という意見でした。とくに生成AIは会話の内容を記録し次回以降の回答に反映する「メモリ機能」を搭載しています。平氏はこの機能によって、比較検討の精度が高まる可能性があると予測します。

Faber Companyのモデレーター鈴木も実際にChatGPTと会話をして比較検討をしながら、パソコンを購入した経験があるとのことです。(購入はAIからではなくメーカーサイトを検索)

生成AIの進化系として「AIエージェント」にも注目が集まっています。AIエージェントは、AIが自分で考えて便利なツールを駆使し、目的を達成するまでタスクを進化させていくシステムです。

平氏はAIエージェントが発展した将来においては、人間はAIの提案に対して意思決定だけをする世界線が到来すると予測します。その予測を踏まえて、人間だけでなく「AIに選ばれやすいWebサイト」が重要になると語りました。

長山氏は平氏の話を受けて、AIに最適化するWebサイトでは人間向けの購入ボタンだけではなくAI向けの購入ボタンも用意するといった可能性も示唆しました。

AI検索に引用されるために、企業やブランドは何をすべきか?

どの企業もAI検索に引用されるにはどうすればいいか、暗中模索といった状況です。どのようにすれば回答結果に表示されるようになるのでしょうか?

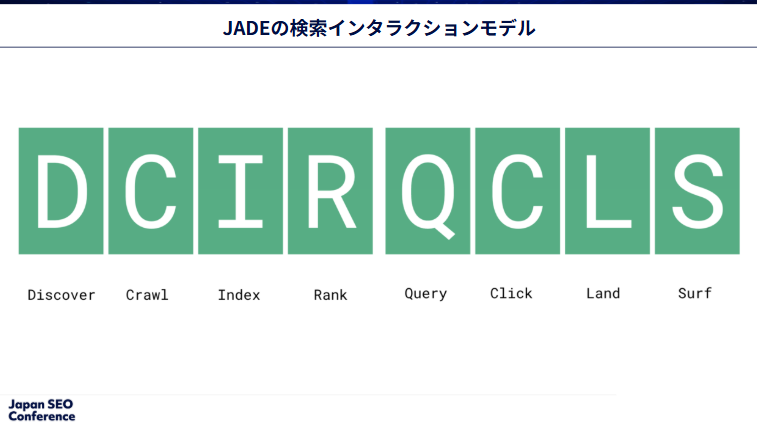

長山氏はJADEで提唱している「検索インタラクションモデル (DCIR-QCLS)」という、検索エンジン向けのモデルを紹介しました。左側の「DCIR」は検索エンジンがWebサイトをクロールしてインデックスしてランキング付けするまでの流れ。右側の「QCLS」はユーザーが検索してWebサイトに訪問し、回遊する流れです。

AI検索になってもこの流れ(大規模分散システムに自社サイトを理解してもらうこと)は大きく変わらないといいます。キーワードの検索意図に応えることと同様に、プロンプトの意図に応えるようにWebサイトを検討していく。AIによって多少のシグナルの重みづけの違いはあるかもしれませんが、やるべきことは変わらないとのことです。

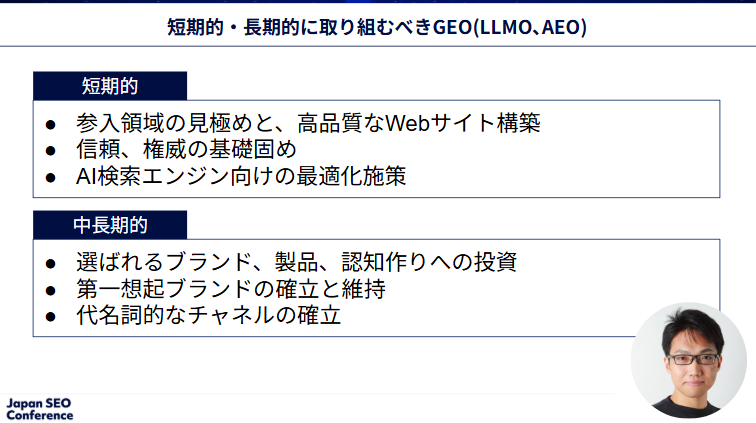

短期的・長期的に取り組むべきGEO(LLMO、AEO)

平氏は、GEOに取り組むなら短期的視点と中長期視点があると述べます。短期的視点では、今のSEO施策を継続するのが有効。中長期的には選ばれるブランドとしての立ち位置の確立、そのための投資が必要になるとのこと。つまり、総合的なマーケティング活動そのものの見直しも必要になると語りました。

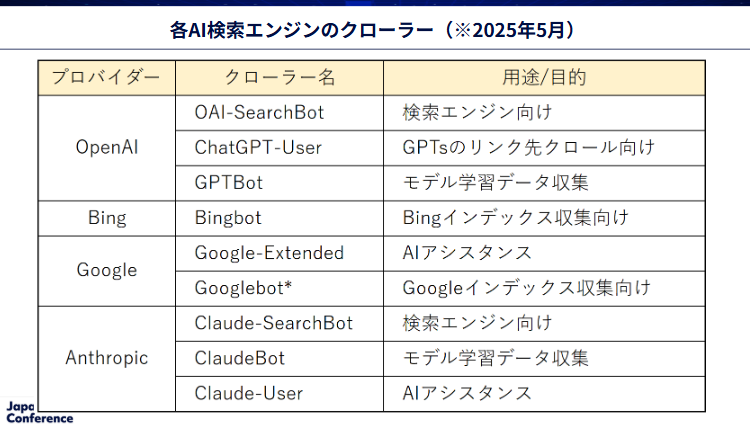

また平氏は各AIのクローラーをブロックするのか、許可するのかといったクローラー制御の選択も今後は重要になるだろうと述べました。

平氏はさらに、今後「エンティティ」がより重要になると語ります。エンティティとは、簡単にいうと「存在」という意味で、人物・場所・企業・ブランドなどのひとまとまりの概念を指します。

AIに質問を投げかけた際、特定のブランドがAIに想起され、その関連キーワードによる検索結果を回答として生成するケースが少なくないといいます。つまり、エンティティを構築する=ブランドを認識してもらうこと。そのために広報活動などを強化し、デジタル上のさまざまな場所で言及を増やす取り組みは有効とのことです。

※関連記事:LLMOとは? マーケに活かす5つの対策(監修:Faber Company 執行役員 月岡 克博)

最後に、お二方に参加者へのメッセージをいただきました。

「ブランドの確立が大事」長山 一石 氏(JADE)

AIに関するニュースは新しいものがどんどん出てきて、不安な気持ちもあるかと思います。

基礎的な考え方を押さえたうえで、きちんとブランディング、マーケティングをやっていけば、生成AIやAIOなどを通じてそれが跳ね返ってくると考えています。短期的な取り組みももちろん大切ですが、中長期的に自社のブランドが、ユーザーにどのように受け入れられるべきか、考えながら取り組みましょう。

「ハックではなく本質的な取り組みが鍵になる」平 大志朗 氏(SEO研究チャンネル)

Contents is Kingという概念が、技術の進歩によって現実化していると感じます。

ほんとうにその情報が正しいか、ユーザーに出すべきかどうかを検索エンジン側も考え、ユーザーに提案できるようになってきました。ブランディングに正しく取り組んできた企業が成果を得るような世界になりつつあると感じています。

ハックではなく、本質的にお客さまの役に立つための取り組みがSEOやAIにも効果がでてくるはずです。

鈴木 謙一(モデレーター)まとめ

GEOやLLMOという言葉がトレンドになっていますが、結論として、あせる必要はありません。

今までのSEOの取り組みを継続することがGEOにも有効です。ただしAI特有の気を付ける部分もあり、常にアンテナを張って情報収集を怠らないようにしましょう。

SEOはなくならない。“ブランドの構築”が重視される時代に

後半のお二人のお話をお聞きして、AI検索によってSEOがなくなるわけではなく、地続きであると感じました。情報発信者は誰か、その企業やブランドはユーザーからどのように評価されているのかをAIが判断し、ユーザーに情報提供する未来はそう遠くないように思えます。だとしても、ユーザーファーストなマーケティング、情報発信は今後も必要とされるでしょう。

「Japan SEO Conference」レポートは本記事以外にもあるので、ぜひ以下のコンテンツもチェックしてみてください。

■セッション1~3(テクニカルSEO・UI/UXアクセス解析・コンテンツ):セッションレポートはこちら

■Closing Keynote:セッションレポートはこちら