生成AIの進化形として注目されているのが「AIエージェント」です。文章を生成するなどのシンプルなタスクだけでなく、目的に沿って複合的なタスクを実行し、自ら判断して行動できるのが特徴。業務効率化や意思決定のサポートなど、ビジネス現場での活用が急速に広がっています。

本記事では、AIエージェントの仕組みや定義、生成AIやRPAとの違い、活用事例、導入によるメリットと今後の展望などを解説。筆者自身が試したことや感想も赤裸々に記述します。

AIエージェントとは

AIエージェントとは、与えられたゴールを達成するために自律的に計画を立て、外部ツールやシステムを使って実行まで行う仕組みのことです。生成AIやチャットボットとの違いは、状況に応じて判断を更新しながらタスクを進められる点です。

「エージェント」の語源と基本概念

「エージェント」は本来、行為者や代理人という意味。「自分の判断で動いて、結果に責任を持つ実行者」というニュアンスです。AIの文脈では、与えられたゴールを達成するために、必要な情報を集め、計画を立て、手を動かし、結果を評価して次の一手を決める仕組みを指します。

特徴

| 目標指向 | 目的(例:「今週の見込み客にリマインドを送る」)に合わせて手順を自動で組み立てる |

| 自律性 | 逐一指示しなくても、状況に応じて判断を更新する |

| タスク分解 | 大きな仕事を小さな作業に分けて、順番や依存関係を整理する |

| 外部連携 | カレンダー、CRM、ブラウザ、メール、社内DBなどとつながり、業務を動かす |

感覚的には、「依頼をしたあと、状況を見ながら必要に応じて手を動かしてくれる同僚」に近いです。資料作成を頼むと、原稿を作るだけでなく、最新データを調べて差し替え体裁まで整えてくれる── そんな動き方をします。

なぜ今注目されているのか?

LLM(大規模言語モデル)の推論力が向上し、API連携や関数呼び出しの仕組みが整い、クラウド上での実行コストが下がりました。現場でボトルネックとなるのは「レポート作成」「情報収集」「リスト精査」「メール送付」のような最後の一手ですが、エージェントはそこを自動で埋めてくれます。

※関連記事:

・LLMOとは? マーケに活かす5つの対策をわかりやすく解説

・AI検索対応を急ぐ必要がない4つの理由と、いま考えるべき2つのポイント

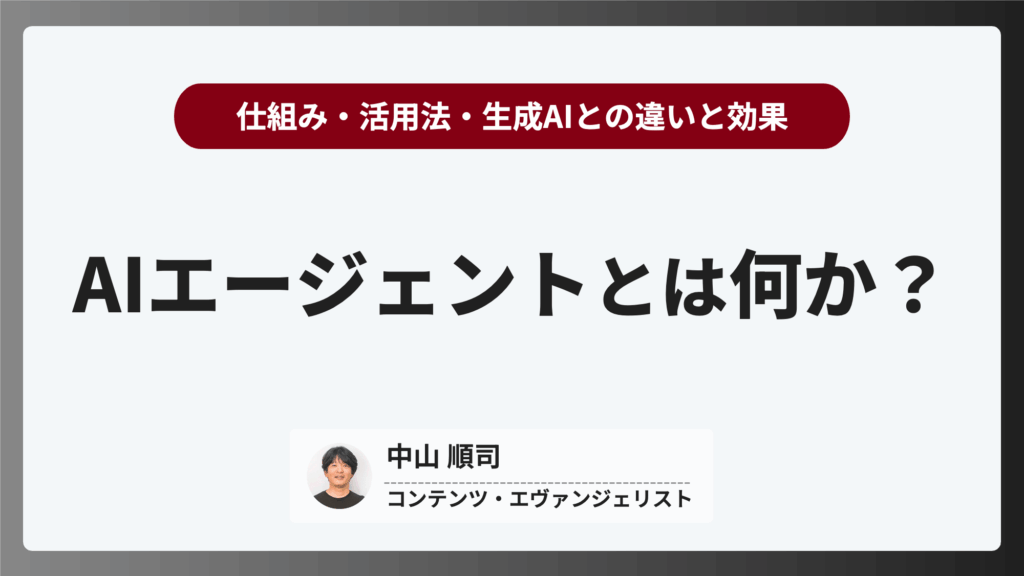

AIエージェントの導入メリットと効果

AIエージェントの魅力は、単なる作業自動化にとどまらず、仕事全体の質とスピードを底上げできることです。大きなメリットは以下の3つ。それぞれのメリットに対して、筆者自身が試したタスクと効果を添えて解説します。

❶作業時間の大幅な削減

繰り返し発生する作業や、手順が多く時間のかかる業務を自律的に処理し、担当者の手作業を大幅に削減します。顧客リストの精査、定型メールの作成・送信、報告書の自動生成などは、人が介在せずとも一連の流れを完結できます。

【例】

手作業で行っていた300件の顧客リスト精査とメール送信をAIエージェントに任せた

半日かかっていた作業が1時間で終了。商談や新規提案の準備に時間を割けるようになった

❷業務品質の安定化と判断の精度向上

人が何かを作業する場合、忙しさやコンディションによる業務品質のばらつきは避けがたいものです。しかしAIエージェントなら、ルールや学習データに基づき一定の基準で判断・実行するため品質が安定します。最新情報や大量データを瞬時に処理し、人間が見落としがちな要素も踏まえた判断が可能です。

【例】

FAQ(よくある質問)データと顧客履歴を参照させ、回答文をAIエージェントに自動生成してもらった

対応時間が平均30%短縮され、回答内容のばらつきが減った

❸既存業務(CRM、SFA、ERP等)との連携による効果最大化

CRM、SFA、ERPといった営業やマーケティングを支援する既存システム・ツールと連携すれば、効果はさらに高まります。たとえば、CRMの顧客データを参照して営業メールを自動作成し、SFAで進捗を更新する──といった流れです。部門間のデータ連携と業務プロセスを一気通貫で回すことで、重複入力や確認作業を削減し、全体の効率を向上させます。

【例】

受注データがERPに登録された時点で、AIエージェントが納期確認メールを自動送信し、SFAにも記録する仕組みを構築

営業担当が入力作業に追われる時間がゼロになり、フォロー活動に専念できるようになった

生成AI・チャットボットとの違い

AIエージェントを正しく活用するには、生成AI(ChatGPTやGemini)やチャットボットとの役割の違いをクリアにする必要があります。

生成AIとの違い

生成AIは1回の応答で完結するのに対し、AIエージェントはゴール達成までの工程を自律的に繰り返します。こうした違いは、日常的な業務の中で頻繁に現れます。

たとえば、「商談のフォローアップをお願い」と頼むと以下のような差がでます。

| 生成AI(ChatGPT)の場合 | メール案を返すだけ |

| AIエージェントの場合 | リストを抽出し、重複を除外し、適切なテンプレートを選び、送信し、反応を確認して次のアクションを決める |

端的に言えば、生成AIは「優秀な回答者」、AIエージェントは「段取りを回せる実務者」です。

※関連記事:

・【2026年版】生成AIとは?仕組み・応用例・検索に与える影響

・Perplexityとは?ChatGPTとどちらが調査・検索に強いか比較してみた

生成AIとの補完関係

生成AIは、アイデア出しや情報整理、文章作成が得意です。一方でAIエージェントは、その成果を業務の流れに組み込み、実際の行動までつなげます。

たとえば、生成AIで提案文を作り、それをAIエージェントが自動で顧客に送信します。さらに反応データを集めて分析し、次のアクションにつなげる──こうした流れを一気に回せます。

ユースケースごとの使い分け

| 問い合わせ対応 | 生成AI:回答文を作成AIエージェント:適切なタイミングで返信し、対応履歴を記録 |

| リサーチ | 生成AI:情報を整理・要約AIエージェント:複数の情報源からデータを収集・比較 |

| 自動実行 | 生成AI:タスク手順を提案AIエージェント:提案を基に実行し、結果をフィードバック |

RPAとの違い

RPAとAIエージェントはどちらも業務自動化の手段ですが、得意分野や動き方が異なります。下の表に、両者の特徴と違いをまとめました。

| 項目 | RPA | AIエージェント |

|---|---|---|

| 基本的な役割 | 定型作業の自動化 | 判断・適応を伴う実行 |

| 動作原理 | ルールベース(手順や条件が明確) | ゴールベース(目的から逆算して行動を設計) |

| 得意分野 | 請求書のデータ入力、システム間の情報転記など | 条件が変わる業務、複数手段を比較して最適解を選ぶ業務 |

| 想定外への対応 | 弱い | 柔軟に対応可能 |

| 導入のしやすさ | 比較的容易(事前ルール設定で運用可能) | 導入・設計に一定の要件整理が必要 |

| 主な効果 | 高速・安定した処理 | 柔軟性・応用力のあるタスク遂行 |

つまり、RPAは「決まった作業を正確・高速にこなすスペシャリスト」、AIエージェントは「状況を見て臨機応変に動くマルチプレイヤー」です。

AIエージェントの設計思想と構成要素

AIエージェントの強みは、指示に従うだけでなく、ゴール達成に向けて自ら計画を立て、状況に応じて行動を調整できる点にあります。その基盤となるのが「ゴール指向」の設計思想と、行動を制御する構成要素です。

※関連記事:AIエージェントの種類と仕組みを徹底解説【特徴・活用シーン・導入のポイント】

ゴール指向でタスクを自律的に処理する

従来のシステムは、あらかじめ決められた手順やルールに沿って動作します。AIエージェントはまずゴールを設定し、その達成に必要な手順を自ら組み立てます。途中で状況が変われば計画を修正し、環境変化や不確実性の高いタスクにも柔軟に対応します。

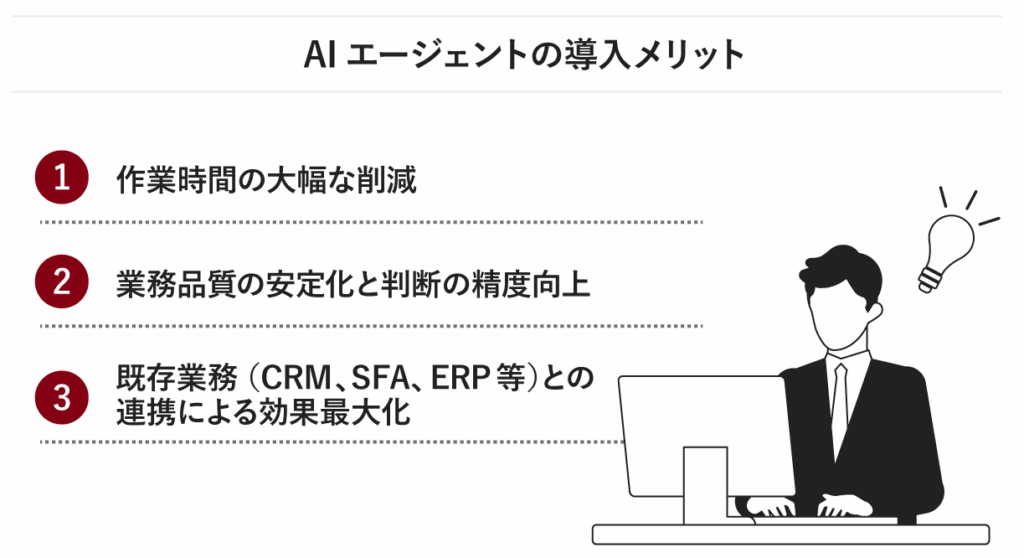

実行ループ(Perception → Planning → Action → Feedback)

AIエージェントの行動は、一般的に以下のサイクルで進みます。

- Perception(認識):環境や情報を把握

- Planning(計画):目的達成の手順を立案

- Action(実行):外部ツールやシステムを用いてタスクを実行

- Feedback(評価):結果を分析し、計画を修正

このループを繰り返すことで、単発ではなく継続的かつ改善を伴うタスク実行が可能になります。

主要アーキテクチャの例

アーキテクチャとは、AIエージェントがどのように動くかを設計する「仕組みや考え方」のこと。エンジンのような基盤部分であり、これがあるから実際の動き方が決まります。代表的なものは以下の3つです。

| LangChain | 生成AIを「外部のデータ」や「ツール」とつなげるためのフレームワーク (例)CRMから顧客情報を取得 → AIがメール文を作成 → メールを自動送信 |

| AutoGPT | ゴールを伝えるだけで、タスクを細かく分解し、順番を決めて自動で実行してくれる仕組み (例)「新製品の市場調査をして」と指示すると、検索 → 情報整理 → 分析 → レポート作成までを自動で完了 |

| ReAct | 「考える(推論)」と「動く(行動)」を交互に繰り返すことで、状況に合わせてタスクを進める仕組み (例)問い合わせ対応で、情報が不足していれば追加調査を行い、そのうえで回答を返す |

こうした仕組みを使うことで、AIエージェントは複雑な業務プロセスも自律的にこなせるようになります。

AIエージェントのユースケース・業界別の活用例

AIエージェントは特定の業界や業務に限らず、幅広いシーンで活用できます。ここでは、共通的なユースケースと業界特化の応用事例を紹介します。

汎用ユースケース

多くの企業で共通して利用されているのが、以下のような領域です。

| カスタマーサポート | 問い合わせの自動受付、顧客履歴を踏まえた回答、サポートチケットの作成と振り分け |

| FAQ対応 | 社内外のナレッジベースと連携し、質問に即時回答 |

| 情報収集 | 特定のテーマに関する情報を複数のソースから集めて要約し、レポート化。 |

| 文書生成 | 契約書や報告書、提案書などの下書きを自動作成 |

| 営業メール自動生成 | 顧客データをもとに、カスタマイズしたメール文章を作成 |

| 採用業務の補助 | 履歴書の解析や候補者スクリーニングの一次選考 |

| データ統合・ダッシュボード更新 | たとえばDify(ディファイ)なら、CRMやGoogle Analytics、社内データベースと接続し、自動でダッシュボード更新可能 |

| マルチステップタスクの自動実行 | Difyの活用例としては、Web検索 → 情報整理 → Slack自動投稿もおすすめ。 (例)「来週の競合企業のイベント情報を調べて、要約してSlackに投稿して」 |

医療、製造、営業など業界別への応用可能性

より具体的な応用例も紹介しておきましょう。一般的に、各業界や職種では以下のような活用ができると言われています。

| 医療 | 電子カルテをもとに診療記録や紹介状を自動作成/最新の医薬品情報や症例データを収集 |

| 製造 | 生産設備の稼働監視/異常検知後の対応指示/保守作業計画の自動化 |

| 営業 | 顧客データ分析から見込み客リスト作成/営業メール自動配信/商談後のフォローアップ |

| 人材 | 「Wi-Fiの設定方法」「経費精算のやり方」など、社員からの質問に対する回答を自動化 |

AIエージェントを活用する上での課題と限界

AIエージェントは業務効率化や自動化に大きな効果をもたらしますが、導入・運用には注意すべき課題もあります。ここでは主な3点を整理します。

意思決定のブラックボックス化

AIエージェントは複雑なアルゴリズムや大規模言語モデル(LLM)で判断しますが、その過程は利用者にとって不透明になりやすいです。判断根拠を説明できなければ、組織としての説明責任を果たせません。特に金融・医療・公共分野では、判断理由を追跡・記録する仕組みが不可欠です。

ハルシネーションのリスクと対応策

生成AIを基盤とするエージェントは、誤情報(ハルシネーション)を自信を持って提示する場合があります。これが業務フローに組み込まれると、誤情報がそのまま顧客や関係者に届く危険があります。

このリスクを抑えるために、以下のような対応が重要です。

■ヒューマン・イン・ザ・ループを導入する

AIが生成した重要情報や意思決定に直結するアウトプットは、人間が必ず確認・承認するプロセスを挟みます。これにより、誤情報がそのまま利用されることを防ぎます。

■情報源や参照データを明示させる

出典がわかる形で情報を提示させることで、検証が容易になります。

■信頼性の高い社内データや検証済みAPIを優先利用する

外部の不確かな情報に頼らず、正確性を担保できるデータを活用することが大切です。

人とAIの役割分担、責任の所在、倫理・ガバナンスの整備

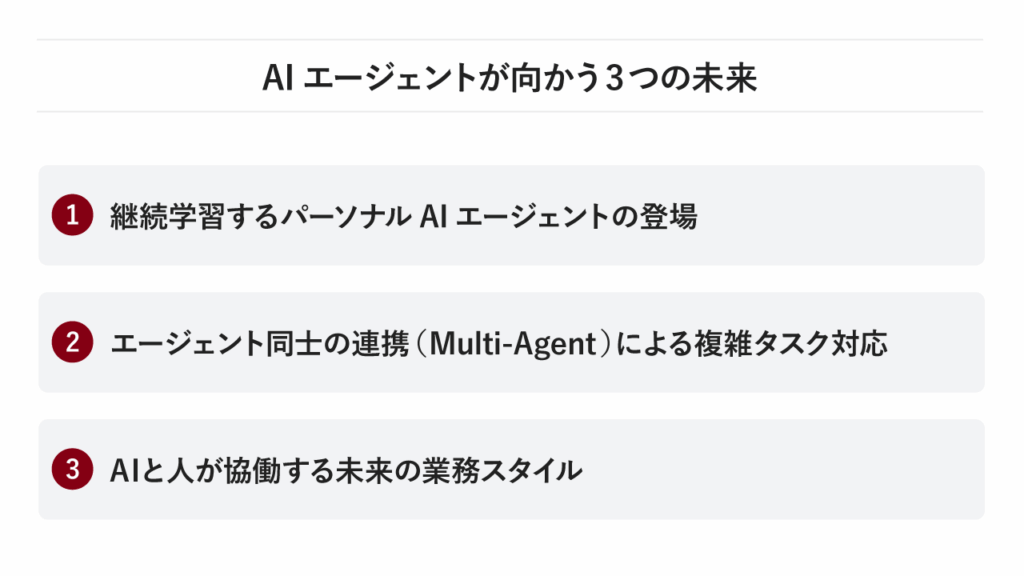

急速に進化するAIエージェントは、これから多様な形で私たちの仕事や生活に広がっていきます。その未来像は、大きく3つの方向に分けて考えられます。

1.継続学習するパーソナルAIエージェントの登場

一人ひとりの業務習慣や好み、判断基準を学び続けるAIエージェントが一般化すると予想されます。単発のタスク処理ではなく、日々のやり取りや成果を通じて精度を高め、利用者専用のアシスタントとして成長します。初期設定や細かな指示の手間が減り、より自然に、そして効率的に仕事を支えてくれるようになります。

2.エージェント同士の連携(Multi-Agent)による複雑タスク対応

一つのエージェントが全工程を担うのではなく、役割を分けた複数のエージェントが連携してプロジェクトを進める形が広がります。たとえば、情報収集、分析、アウトプットをそれぞれ別のエージェントが同時並行で行い、スピードと精度を両立させます。

3.AIと人が協働する未来の業務スタイル

自動化の範囲は広がっても、最終判断や価値創造を人が担う構造は変わりません。戦略立案や創造的発想、倫理的判断など人の強みを活かしつつ、AIは情報処理や反復作業、データに基づく意思決定を支えます。この役割分担が定着すれば、互いの強みを補い合う新しい業務スタイルが形になっていくと思います。

今後はどう活かせるか?

AIエージェントは、作業の効率化や品質の安定に大きく貢献します。生成AIやRPAと組み合わせれば、その効果はさらに広がります。ただし、説明責任やガバナンスの仕組みは持っておく必要があります。

導入するなら、まず「何を自動化するのか」を明確にし、小さな範囲から試してみましょう。正確なデータと運用環境を整え、ルールや監視体制を設ければ、安全で成果の出やすい仕組みに近づけます。

AIエージェントは、一歩ずつ試しながら改善を重ねることで、本来の力を発揮します。まずは小さな成功を作って成果を広げ、組織を支える大きな強みに育てていきましょう。

※関連記事:

・AI検索対応を急ぐ必要がない4つの理由と、いま考えるべき2つのポイント

・「Felo」とは?日本発AI検索エンジンで“調べる・まとめる”を劇的にラクにする

・無料|AI文章校正ツールおすすめ比較と使い方、導入効果のポイント

・画像生成AI『Ideogram』のすごすぎる使い方・活用法!

AI機能でかんたん記事生成

※Faber Companyの関連サービス:

・「ミエルカGEO」:GEO(AI検索・LLMO・AIO)対策・診断ツール

・「GEO対策コンサルティング」:GEO(AI検索・LLMO・AIO)対策のコンサルティングサービス