マーケターにとって、SNSは消費者の声、競合の動き、市場の空気感をリアルタイムで把握できる情報源です。一方で、膨大な投稿の中から意味のあるデータを拾い出し、施策に活かすのは簡単ではありません。そこでオススメしたいのが「Grok 3」です。X(旧Twitter)上の投稿を分析し、トレンド抽出や炎上リスクの把握、広告コピーの改善などに活用できる生成AIです。

今回は、SNSマーケター向けに、Grok 3の活用アイデアを5つのシーン別に整理しました。明日から使える実践例を中心に、投稿改善・競合分析・キャンペーン設計でどう役立つかを紹介します。

※本記事の内容は執筆時点(2025年4月)での仕様や機能に基づいています。

Grok 3は継続的にアップデートされており、実際の使用時には機能や動作が一部異なる可能性があります。

目次

Grok 3とは

xAI社(イーロン・マスクが設立したAI企業)が2025年2月に発表した、最新の大規模言語モデル(LLM)です。高度な推論力と幅広い知識を兼ね備え、従来のGrokモデルよりも計算能力が約10倍に向上しています。数学、物理、プログラミングといった論理的・専門的分野でのパフォーマンスが大幅に強化されており、Xとの統合も進んでいるのが特徴です。

Grok 3には2つの推論モードがあり、ひとつは「Think」と呼ばれるモードで、これは複雑な課題に対して段階的に思考を進める、「段階的推論」に対応したモードです。

- 曖昧な質問や一筋縄ではいかないテーマに対し、論理的にステップを踏みながら回答を導き出す

- 通常のリソースで動作するため、比較的軽い処理で素早く応答できる

もうひとつは「Big Brain」と呼ばれるモード。より高度な問題や、大量の情報を扱う分析に対応するために、追加の計算リソースを使って推論を行います。

- Xの数百件〜数千件の投稿を一括で読み込み、意味的なパターンやトピックを抽出したり、投稿をクラスタリングして傾向を可視化したりといった重い処理が可能

- 実行には時間を要するが、広範かつ深い分析が求められる場面では有効

まあ、難しい解説はさておき、さっそく具体的な用途紹介に進みましょう。

シーン1|今どんな話題が伸びている?【トレンド把握編】

「今どんな話題が盛り上がっているか」を知るための使い方です。Grok 3は、X上のリアルタイム投稿を解析し、トレンドワードや注目のハッシュタグを瞬時に抽出できます。

1. リアルタイムのバズワード・ハッシュタグの抽出

数分単位で動くXのトレンドを自動解析。

業界横断・地域限定・季節イベント系などの注目ワードを一覧で把握する。

- 「今、“#〇〇チャレンジ”が急上昇中」 → 便乗投稿で拡散狙い

- 「突発ニュース関連ワードが伸びている」 → 投稿を控える判断も可

2. 業界別のトレンドワード調査

ファッション、飲食、EC、美容など特定業界に絞ったトレンドを把握する。競合がどんな話題を拾っているか、ユーザーが何に注目しているかを整理できる。

- アパレル系:今週は「◯◯っぽい」コーデがバズり傾向

- 飲食系:「◯◯食べたい」が週末に急増 → メニュー投稿に活用

3. イベント・季節ごとの話題の変化を追跡

年中行事やキャンペーンに絡めて投稿する際、いつ・どんなワードが動き始めるか把握できる。

- 「バレンタイン」「卒業」「新生活」関連ワードはいつ伸び始めるか

- 昨年と今年で話題ワードがどう変わったかを比較する

4. ユーザーの関心が高まっているテーマの可視化

エンゲージメント率や言及数を加味しながら、ユーザーの関心が“上昇傾向にある話題”を抽出できる。単なる流行の後追いでなく、「これから伸びる種」を見つけるために有効。

- 「検索数はまだ少ないが、じわじわ伸びているキーワード」

- 「UGCが急増しているワード」を先取りして投稿企画に活用

試しに「2025年上半期、SEOマーケターが何に注目しているか?ハッシュタグ、バズワード、トレンド、関心が高いテーマを抽出して」と頼むと、X上のポストだけでなく、ウェブサイトも参照してくれます。

参照数が、X投稿よりウェブサイトの情報のほうが多いのが意外ですが、これは質問内容によりけりでしょう。

🔍 使いどころまとめ

・投稿ネタの起点になる

・施策の“切り口”発見に使える

・投稿のタイミング判断(控える or 乗る)にも活用可

シーン2|競合はどんな投稿で伸ばしてる?【競合分析編】

自社アカウントの改善に取り組む際、「競合が何をしていて、どれがウケているのか」を把握することも不可欠です。競合のXアカウントを指定すると、投稿傾向・反応の良し悪し・フォロワーの特徴を可視化できます。

1.投稿頻度・内容の傾向を分析

競合アカウントがどのくらいの頻度で、どんな内容を投稿しているかを定量化する。

- 毎日1投稿だが、週末は2本出している

- キャンペーン投稿が多く、告知→UGC活用の流れがある

2.投稿ごとのエンゲージメント比較

各投稿に対して、リポスト・いいね・リプライ数を可視化。

パフォーマンスの良し悪しを比較する。

- テキスト+画像投稿よりも、スレッド形式のほうが反応がいい

- インフルエンサーをタグ付けした投稿が拡散されている

3.ブランドに対するポジ・ネガ反応の把握

エンゲージメントの量だけでなく、内容のポジティブ・ネガティブ傾向も分析可能。競合の“嫌われポイント”や“ファン化要因”を事前に把握する。

- 価格に対する不満が多い

- キャンペーン時の運営対応が好感を得ている

4.フォロワーの興味・関心の傾向を推測

競合のフォロワーが他にどんな話題を投稿しているか/何に関心を持っているかを掴む。

- Aブランドのフォロワーは〇〇系トレンドに強く反応しがち

- Bブランドは若年層×エンタメ系への反応が多い

弊社のSEOツール「ミエルカ」と似た某海外ツールの投稿を調べてみましょう。

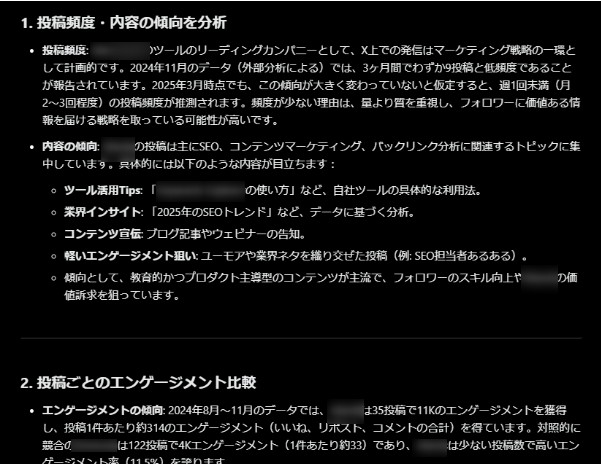

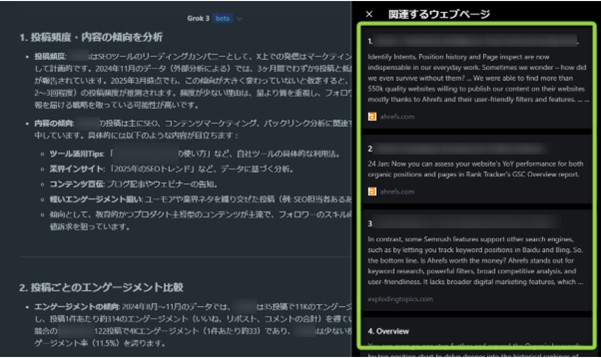

「◯◯(ツール名)のアカウントを調査し、投稿傾向・反応の良し悪し・フォロワーの特徴を可視化したい。投稿頻度・内容の傾向を分析、投稿ごとのエンゲージメント比較、ブランドに対するポジ・ネガ反応の把握、フォロワーの興味・関心の傾向を推測を調べて」と尋ねると、

瞬時に競合アカウントを丸裸にできた!とまでは言えずとも、粗々の情報は手に入ります。分析内容は興味深いものの、どこまで本当か?は不安が残るところなので、一定の裏取りは必要でしょう。

あと、海外ツールのせいか、参照元がすべて英語でした。よって、ここでの情報がそのまま日本市場での民意だ、と考えるのは早計です。(「日本語の投稿に限定して」等、プロンプトの工夫で精度は高められるかもしれません)

🔍 使いどころまとめ

・自社との“差分”を定量で把握できる

・投稿フォーマット・施策方針の改善に使える

・競合のポジションを踏まえた訴求軸の整理に活用

シーン3|投稿の反応がいまいち…【投稿改善編】

「いいねもリポストも伸びない」「何がウケるのか読めない」…SNS運用でよくある悩みです。感覚に頼った改善には限界があるため、データを元にPDCAを回す仕組みが必要になります。過去投稿のエンゲージメント分析や、トレンドワードの提案、投稿構成の最適化案を提示させるのはどうでしょう。

1.トレンドワードを活用した投稿案の出力

リアルタイムで注目されているキーワードを組み込んだ投稿案を自動生成。自社文脈に合う形でトレンドに乗せた投稿を提案させる。

- 「今週伸びているキーワード」+「商品機能」の掛け合わせで投稿案を作る

- 「シーズンイベント × 商品カテゴリー」で反応を高める切り口を提案

2.キャッチコピーの生成

過去の成功投稿や競合投稿をベースに、クリック率や反応率が高かった言い回しを学習し、類似コピーを提案させる。

- 「〇〇するだけ」「話題沸騰中」「限定〇〇」など反応の取れた文脈を再現

- 「エモ系/お得訴求系/権威づけ系」など、タイプごとに出し分けも可能

3.最適な投稿タイミング(時間帯・曜日)の分析

自社アカウントのエンゲージメント実績を基に、反応が集中しやすい時間帯・曜日を可視化する。

- 「週末夜に“まとめ系”が伸びやすい」「平日朝はニュース系が反応される」など

4.過去投稿を基にした改善提案

直近1〜3ヶ月の投稿を解析し、エンゲージメントが高かった・低かった要因を比較抽出する。

- 「投稿内に数字を入れるとクリック率が上がっていた」「画像投稿よりもテキスト+スレッドの方が拡散されやすい」など

5.反応の良いキーワード・フレーズの抽出

ユーザーの反応が良かった投稿内の特徴的なワード・言い回しを一覧化。今後の投稿に活かせる「使える語彙」が手に入る。

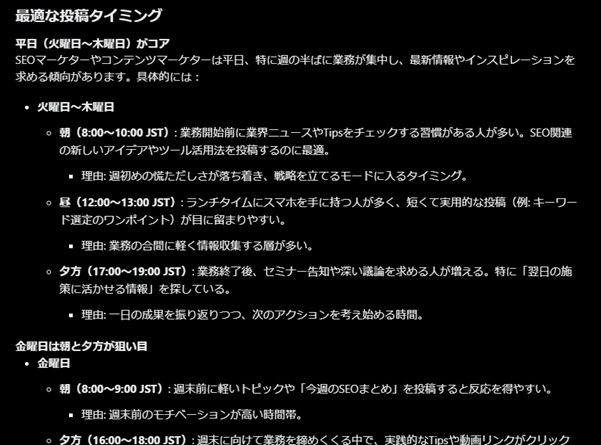

「SEO業界でSEOマーケター、コンテンツマーケターにリーチする最適な投稿タイミング(時間帯・曜日)はいつか」という問いに対しては、納得性の高い案を返してくれます。

一般論しか言わないな…と感じたら、業界やペルソナを絞り込むことで、精度は上げられるでしょう。

ただ、上記回答に関しては、Xの投稿を参照しておらず、Grok 3の判断のみで返答されました。

常にXの情報を元に回答しているわけではないということです。

🔍 使いどころまとめ

・感覚でなくデータを元にPDCAを回せる

・投稿設計の「勝ちパターン」を明文化できる

・チームでの運用共有や改善会議の材料にも使える

シーン4|次のキャンペーン、何やる?【企画・設計編】

SNSキャンペーンは、設計の良し悪しで成果が大きく変わる領域です。「話題にならなかった」「参加が伸びなかった」といった失敗を避けるには、トレンドを押さえつつ、拡散の仕掛け・参加動機を設計する必要があります。

1.過去キャンペーンや事例の分析

話題化したキャンペーンを抽出、その構成要素や施策内容、タイミングなどを分解して分析する。

- 「◯◯企業が実施したキャンペーンがリポスト数5万超」 → どの要素が影響したかを可視化

- 「参加型・プレゼント系・UGC誘導系」など形式ごとの反応の違いを分析

2.トレンドに乗ったアイデア提案

トレンドと自社文脈を掛け合わせて、“反応が取れる企画案”を複数提示させる。

- 「#◯◯チャレンジ」が伸びている → 商品と絡めた独自ハッシュタグ案を提案

- 「季節ワード+商品の活用シーン」を組み合わせたキャンペーン切り口を出力

3.拡散しやすいハッシュタグ戦略の最適化

過去の投稿・競合分析を元に、エンゲージメントが取りやすいハッシュタグ構成をつくる。ハッシュタグ単体だけでなく、組み合わせのパターン(ブランドタグ+参加型+トレンドタグなど)も最適化できる。

4.実施後の反応分析と改善提案

キャンペーン後の反応データをまとめて、どこが機能したか/改善点はどこかをレポート形式で出力。次回施策に活かせるインサイトを得やすい。

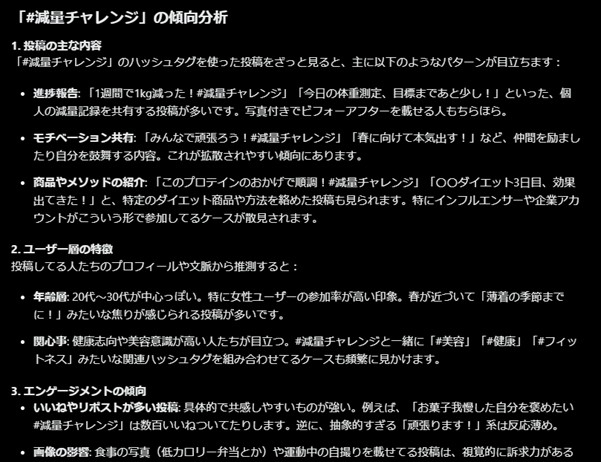

「#減量チャレンジ」というハッシュタグが伸びていると仮定して、Xのデータを元に現時点の「#減量チャレンジ」に関連する投稿や傾向を基にした分析させると、投稿の主な内容、ユーザー層の特徴、エンゲージメントの傾向を挙げつつ、「具体的な投稿例」「ダイエット商品との絡め方のヒント」を提案してくれます。

本当にX上で「#減量チャレンジ」を含むポストが伸びているのかを確認すると、

- ここ数週間で「#減量チャレンジ」を含むポストが数百件以上投稿されており、

特に朝(7-9時)と夜(19-21時)に活動が活発 - 1日あたり数十件の新規投稿が安定して見られ、トレンドとしては緩やかに上昇中

- 個人の減量記録(「1ヶ月で2kg減った!#減量チャレンジ」)、

モチベーション共有(「みんな一緒に頑張ろう!#減量チャレンジ」)、

食事や運動の報告(「今日のランニング完了!#減量チャレンジ」)が主流 - 商品を絡めた投稿も散見される

- 具体的で共感性の高いもの(例: 写真付きの進捗報告)のエンゲージメントが高い一方、

単なる宣言系は反応が薄い

と裏取りしてくれます。

さらに、投稿内容を基にペルソナを以下のようにまとめてくれました。

●特徴

◦「ダイエット中」「健康オタク」「ランニング好き」「〇kg減量目標」など、

減量や健康への意欲を明記している人が多い

◦本名よりニックネーム(例: 「痩せたいママ」「ラン子」)が多い

◦アイコンは自撮り(ビフォー写真や運動中)やアニメ風アバターが目立つ

◦フィットネス系アカウント(トレーナー、ジム、ダイエットインフルエンサー)や

健康レシピ系アカウントをフォローしている人が多い

●投稿内容から見える行動

◦週に2~5回程度、「#減量チャレンジ」で進捗を報告する

◦月曜(「今週も頑張る」)や金曜(「今週の成果」)に集中

◦前向きで励まし合う雰囲気(「一緒に頑張ろう」)、

ユーモア(「お菓子我慢した自分天才すぎる」)が特徴

◦「朝5km走った!#減量チャレンジ」「糖質オフ飯作ったよ、写真載せるね #減量チャレンジ」など、行動記録や写真付きが多い

●推測されるデモグラフィック

◦女性が約6~7割(男性もいるが、女性の方が積極的に投稿している)

◦20代後半~30代前半がボリュームゾーン

◦プロフィールに「子育て中」「仕事と両立」などの記述から、

子育てや仕事で時間の制約がある層が目立つ

🔍 使いどころまとめ

・アイデア出しから施策の骨組みづくりに活用

・拡散の“見立て”ができるので、上司・関係者説得にも使える

・実施後の振り返り精度が上がる

シーン5|SNS上の“火種”を見逃さない【炎上リスク管理編】

想定外のネガティブ反応が一気に拡散し、ブランドにダメージを与えるリスクにどう対処するか?

ネガティブ投稿の早期検出、炎上リスクの高いトピック分析、事前のリスクチェックを自動化し、リスク対応の初動を早め、被害の最小化のためにも使えます。

1.炎上リスクのある話題の特定

SNS全体の投稿を解析し、最近の炎上事例に共通するキーワードやセンシティブトピックをリスト化→投稿前にチェックすることで、「地雷を踏む」リスクを減らす。

- 「今週は政治・宗教・性別関連ワードが過敏」 → 投稿を避ける判断材料に

2.批判的投稿への対応パターンを提案

過去の対応事例を元に、火消し対応や謝罪・説明のテンプレート文案を提案させる。

- 「事実確認前に否定せず、“調査します”型」の対応文

- 「リプライ/公式声明/沈黙」 → どの対応が最適かを助言

3.X上のブランド評価の変化をモニタリング

日・週単位でブランドに対する投稿数、ポジティブ/ネガティブ比率の変化をキャッチし、じわじわ悪化している評価の“兆し”を見逃さない。

- 「キャンペーン後、ポジティブ比率が20%減」 → 表現や運営方法に問題があった可能性

4.投稿前のリスクチェック機能

投稿予定のテキストを事前チェックし、炎上リスクのある語句・言い回し・誤解を招く可能性を検出する。

- 「特定の価値観を否定するように読める表現」 → アラートを出す

- 「センシティブワードに該当する可能性」 → 投稿案を再検討する

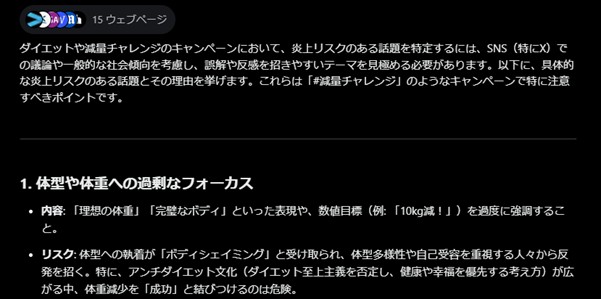

ダイエットや減量チャレンジのキャンペーンにおいて、炎上リスクのある話題を特定させてみると、網羅的にリストアップしてくれます。

「健康リスクの無視や過小評価」「体型や体重への過剰なフォーカス」「極端な食事制限や特定のダイエット法の推奨」あたりは想像できましたが、「文化的・倫理的配慮の欠如」は筆者は見落としていました。

たとえば、特定の食文化を否定する(例: 「米をやめろ」)や、ヴィーガン・宗教的食事を無視した提案は、多様な食文化を尊重しない「傲慢さ」と受け取られるリスクが高いです。

🔍 使いどころまとめ

・炎上の芽を未然に潰せる

・炎上後の対応を定型化できる

・社内で“何がNGか”を共有するリスクマネジメントにも活用可

Grok 3を使う際の注意点

X上の情報をリアルタイムで分析し、トレンド把握から広告文案の生成まで支援してくれる便利なGrok 3ですが、当然ハルシネーションは付き物です。すべてのアウトプットを鵜呑みにせず、あくまで「判断の補助ツール」として使いましょう。

1.生成されるアイデアや分析結果に“誤り”や“ズレ”が混じることがある

Grok 3は生成AIベースで動いており、時に事実とは異なる内容をもっともらしく出力してしまう“ハルシネーション”が発生することがあります。たとえば、存在しないデータや誤った傾向を提示することもあり得ます。特に数値系のトレンドやセンシティブなテーマは、人の目による最終確認が必要です。

例:「バズっているハッシュタグ」として提示されたワードが実際には一過性のネガティブトレンドだった、など

2.ユーザーの文脈や業界特性を理解していない場合がある

業界固有の略語・習慣・トーン&マナーは、AIが正確に理解しきれない場合があります。特に広告コピーやキャンペーン案では、出力結果を“自社フィルター”で再解釈する必要があります。

3.トレンドや反応分析は“結果の解釈”に差が出る

ポジティブ・ネガティブ判定の精度や、エンゲージメントの理由など、数値は出せても「なぜそうなったか」の判断はユーザーに委ねられます。

Grok 3はXのポストを見て結果を出力しているのか?

結論から言うと、しています。Xの投稿を参照し、傾向や具体的な情報を拾っています。例えば、「#減量チャレンジ」の最近の動きを聞いてみたりすると、投稿内容やユーザー反応を基にした回答が返ってくることが多いです。

「期間指定やハッシュタグ指定をきっちり反映するか」については、少しコツがいるようで、質問が曖昧だと最新の投稿や全体的な傾向をざっくり拾う傾向があります。

「2025年1月から3月の#減量チャレンジの投稿を調べて」と言えば、その期間に絞って結果を出そうとしますが、指示が曖昧だと「最近の投稿」くらいの解釈で動くこともあります。ハッシュタグを指定すれば、それに沿った投稿を優先的に見てくれます。「#減量チャレンジ」と「#ダイエット」を両方入れたいなら、明示的に「両方のハッシュタグをチェックして」と伝えましょう。

多少の手動操作は必要ですが、細かく明確に指示すれば、Xのポストを期間やハッシュタグ通りに参照します。試しに、「2025年1月1日から3月31日までの#減量チャレンジの投稿を分析して」と指示すると…

年始のモチベーションと春への焦りが大きな原動力になっているようです。投稿数は爆発的ではないけどじわじわ伸びていて、「具体性(数字や写真)」と「共感性(仲間意識やユーモア)」がエンゲージメントを左右してる印象です。

ひとつ断っておくと、Grok 3 は個別のポストをそのまま引用しているわけではなく、全体の流れやパターンを分析して回答に落とし込んでいます。

ソーシャルリスニングツールは不要なのか?

Grok 3は会話感覚で使えるので慣れてない人でも手軽だし、意見や考察までしてくれるので、もはやソーシャルリスニングツールって不要では?という気もします。

ただ、完全に代替するかというとそうではなく、ソーシャルリスニングツールは、もっとシステマティックで大量のデータを扱うのに特化しています。ざっと違いを挙げると…

1.データ量と精度

Grok 3

数百~数千件くらいのポストをざっくり見て傾向を出す。

細かい数値(「1月15日は152件投稿」とか)は出さず、サンプルベースで語る。

ソーシャルリスニングツール

何万件もの投稿をリアルタイムでトラッキングして、正確なグラフや統計を出す。

キーワードごとの出現頻度とか感情分析も細かくできる。

2.カスタマイズ性

Grok 3

「こういう視点で分析して」と口頭で指示すれば対応するが、フィルター(地域、言語、インフルエンサー限定とか)の細かい設定は自分で明示する必要アリ。

ソーシャルリスニングツール

ダッシュボードで条件をガチガチに設定でき、「日本在住の20代女性の#減量チャレンジ投稿だけ」みたいな絞り込みができる。

3.スピードと自動化

Grok 3

都度質問して回答待つスタイルなので、リアルタイム監視やデイリーの自動レポートは苦手。

ソーシャルリスニングツール

モニタリングして、アラートを出したり定期レポート送ってくれる。

4.ビジュアルと共有性

Grok 3

テキストで自然に説明するが、グラフやチャートは出さないし、共有するにはコピペや編集が必要。

ソーシャルリスニングツール

視覚的なデータ(円グラフ、トレンド線)が出て、そのままPDFでエクスポートとかできる。

Grok 3は自然な会話でXの投稿傾向を手軽に分析してくれるのに対し、ソーシャルリスニングツールは大量データの精密なトラッキングや視覚化に特化しています。Grok 3は質問ベースで柔軟に動く一方、リアルタイム監視や詳細な統計は苦手で、ツールのような自動化やカスタマイズ性には及びません。

カジュアルなトレンド把握ならGrok 3で十分ですが、競合分析や長期モニタリングなど本格的なニーズにはソーシャルリスニングツールが欠かせず、完全には代替できないかなと。

よって、ソーシャルリスニングツールが不要とまでは言えないまでも、目的次第ではGrok 3で代替できる部分は確かにあると思います。カジュアルにトレンドを掴むならGrok 3を使い、深い分析や長期運用なら専用ツールになるのではないでしょうか。

AI機能を搭載した「ミエルカSEO」が、無料トライアルを受け付け中です。

記事コンテンツやLPの制作に便利なので、ぜひ1回お試しください。

この記事をシェア

この記事をシェア