生成AIを使って文章を書くことは、珍しくなくなってきました。しかし、「この文章、AIで書いたでしょ?」と指摘されると、焦ってしまうものです。重要なのは「バレないツール」を探すことや、完璧なプロンプトの開発に時間をかけることではありません。AIが生成する”型通りの文章”を、人間らしい表現に磨き上げる編集力こそが、これからの人材に求められるスキルです。

本記事では、文章業務歴20年の筆者が、生成AIをうまく活用し、読者に刺さる文章へと変換する――AI時代に求められる新しい編集術をお伝えします。

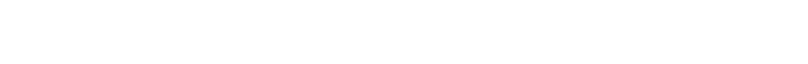

AI文章が“バレる”7つの理由とは?

そもそも、なぜ私たちは「AIの文章だ」と気づくのでしょうか。それは、生成AIによる文章(以下、AI文章)には、文末のリズム、具体性の欠如、論理の浅さといった特有のクセがあり、違和感を感じるからです。

AI文章のクセ

1.文末が単調

同じ文末表現(「〜です」「〜ます」)が連続してリズムが単調になる

2.固有名詞・具体情報の欠如

抽象的な言葉ばかりで、地名・人名・数値などがほとんど出てこない

3.同義反復

同じ内容を少しだけ言い換えて繰り返す

4.文の長さが均一

すべての文が似た長さになり、抑揚がなく平板な印象になる

5.因果関係が弱い

「〜が重要です」「〜が大切です」で終わり、理由や根拠が示されない

6.論理の飛躍・前提の矛盾

業界特有の制約や背景を踏まえていないため、現実離れした主張が混在する

7.キーワードの過剰出現

同じキーワードやフレーズを過剰に繰り返し、くどく感じる

これらは、AI文章の検出ツールが反応するポイントでもあります。

余談ですが、筆者は「これにより」という表現を見るとAIの文章だなと感じます。この数年で飛躍的に登場してきた接続詞で、辟易しています。AIっぽい文章を見つけたら「これにより」でページ内検索してください。たぶん見つかります。

言語モデルの仕組みと限界

AI文章に癖がある背景には、その仕組みの限界があります。AIは、人間のように「意味」を理解して文章を書くわけではありません。また、伝えたい意図や目的を持つこともないのです。膨大なデータから次に来る言葉の確率を計算して並べているため、平均的で無難な文章になりがちです。

そのため、前半と後半で前提がズレたり、矛盾が生じることもあります。また、「〜です」「〜ます」が連続したり、「しかし」「一方で」といった接続詞が多用され、文章が単調になります。

とくに目立つのが具体性の欠如です。誤情報を避けるためなのか、「多くの企業で導入が推進されています」「効果が期待されます」といった曖昧な表現が増え、固有名詞や数値がほとんど登場しません。

「導入が重要です」「検討が必要です」のように、主語が不在のまま、抽象的な一般論に終始しがちです。同じ意味をわずかに言い換える同義反復も増え、文章量の割に薄い内容に留まる点も、「AI文章あるある」です。

なぜAI文章をそのまま使うのがNGなのか

AI文章は、読みやすく感じるものの、味気なく、読者の記憶に残りにくいという印象があります。文法は整っていても、具体性に欠け、根拠が薄く、同じ内容を言い換えるだけの一般論に終わりがちです。

誤情報(ハルシネーション)が紛れ込んだり、文脈のズレから矛盾が生じることも珍しくありません。そんな文章を無編集で公開してしまうと、読者の信頼を損ねるだけでなく、ブランド全体の信用にも影響するでしょう。

さらに深刻なのは、AI文章には「書き手の個性」や「現場からのリアルな視点」が欠落しやすい点です。筆者も、「スラスラと読めるのに、後から振り返ると何も残っていない」という感覚を覚えることが少なくありません。文章がテーマの核心をとらえておらず、体験や感情の熱が宿っていないからです。

AIの出力はあくまで素材です。だからこそ、編集を通じて具体性や独自性を加える必要があります。読者の状況に即した具体例を差し込み、数字や固有名詞で裏付けを与え、体験から生まれる視点を補うことで、はじめて「人が書いた」と感じられる文章に変わります。

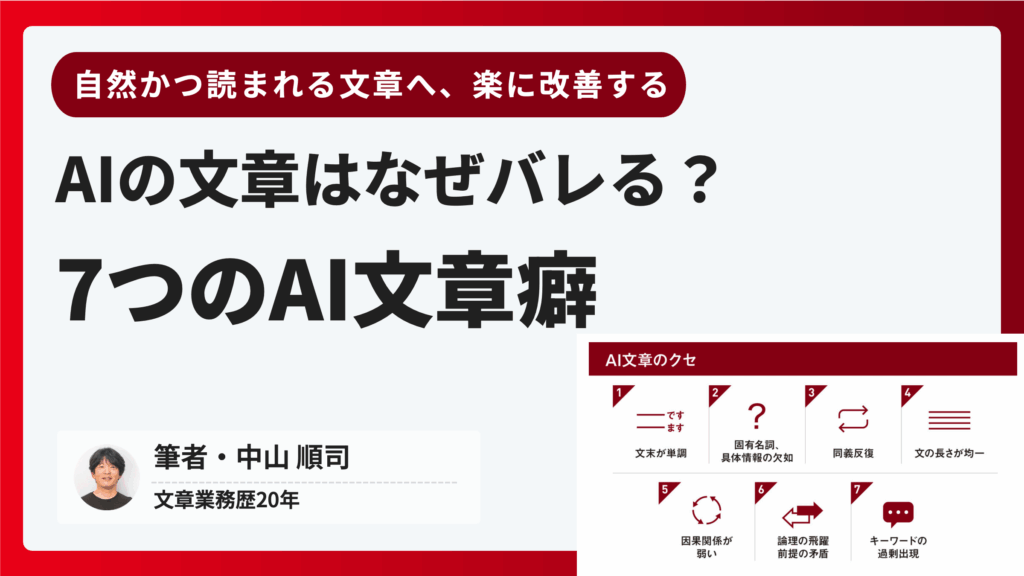

AI文章を見抜くチェックポイント

AI生成そのままの文章かどうかは、次の3つの視点からも確認ができます。

- 精度視点

- 間違った情報が含まれていないか?

- 情報にソースがあり、適切に引用されているか?

- 深度視点

- 「洞察」「例外」「現場感」があるか?

- 一次情報が含まれているか?

- 表現視点

- 読みやすさと説得力があるか?

- CVや記事のシェアなど、成果につながる文章になっているか?

AI文章は、「正しそうな一般論」に寄せています。書いてある内容そのままを鵜呑みにせず、常に「本当か?」「根拠は?」とツッコミを入れる姿勢を持ちましょう。

※関連記事:AIに文章を“正しくダメ出し”させる方法|生成AIは『突っ込み役』として使え

AI文章に「具体性とリアルさ」を加える編集術

続いて、AI文章の編集例を紹介します。

AI文章には、典型的なパターンが5つあります。この文章に、具体性とリアルさを加えるだけでも、説得力のある内容になります。

※事例の文章は、架空の情報です。

パターン1.ありきたりな導入

近年、観光業界が注目されています。

当たり障りのない書き出しで、読者の関心を引けません。

2024年、東海国際空港を利用する外国人観光客が前年比35%増加しました。

京都や大阪では観光客急増による混雑が深刻化し、店舗運営者は対応に追われています。

課題+固有名詞+数値を含め、「今」「ここ」「自分ごと」というリアルさを加えました。

パターン2.文末が単調

観光地は観光客で混雑しています。ホテルはどこも満室です。飲食店も混雑しています。

「〜です」が連続し、長さもほぼ同じ。主語+述語の単純な構造で並列的に並ぶため、AI特有の平坦さが強く出ています。

観光地は観光客で混雑しています。朝からホテルのロビーには長い列ができ、ランチタイムを過ぎても飲食店は満席が続いていました。

文末表現や文の長さを変化させます。また、具体的な描写でリズムを整え、AI特有の単調さを解消しました。

パターン3.因果が曖昧

観光地の安全対策が重要です。観光客が増えているので、事故予防の取り組みが必要です。各地で混雑やトラブルが問題になっているため、インバウンド対応も進めるべきです。

一見、筋が通って見えますが、「結論の羅列」にすぎず、因果関係が抜けています。「観光客が増えている」「トラブルがある」という言葉だけでは、なぜ問題なのか、どの程度深刻なのかがわからず、読者は納得できません。

2024年、東海国際空港を利用する外国人観光客は前年比35%増と急増しました。その影響で東山寺周辺では歩道が混雑し、転倒事故が前年の1.5倍に増えています。この事態を受け、西みやこ市は歩行者導線の再設計と、観光案内ボランティアの増員を進めています。

結論を並べるのではなく、「原因 → 結果 → 行動」の流れを作り、数字や具体例で裏付けることで説得力を高めました。

パターン4.抽象語の多用

業界全体の成長には、さまざまな課題への対応が求められています。そのため、現場では柔軟で効果的な取り組みが必要とされています。

抽象的で具体性がなく、読者が状況をイメージできません。抽象的で中身のない表現が目立ったら、要注意です。

観光庁は2024年度、西みやこ市内のホテルを対象に多言語対応AIチャット導入を支援する補助金を5億円規模で交付しました。その結果、宿泊施設では外国語対応にかかる時間が従来より30%削減され、スタッフの負担軽減と顧客満足度の向上が同時に進んでいます。

固有名詞や数字を加えて具体化し、現場のリアルさと説得力を持たせました。

パターン5.同義の反復

柔軟な対応が必要です。そのためには、適応力を高めることが重要です。

似た言葉を繰り返すだけで、何も言っていないに等しいです。

外国人観光客への対応力を高めるには、スタッフ研修が前提です。そのうえで、ピーク期は臨時スタッフを導入する条件を事前に決め、特定エリアでは夜間対応を例外的に省略するなど柔軟な体制を整えます。

「定義」「条件」「例外」に分解し、文章を具体化。

情報を深掘りしてオリジナリティを付与しよう

文章にオリジナリティを出すには、現場ヒアリングや自社データ、取材内容を加えましょう。人間にしかできない情報の深掘りを行うことで、「AIには書けない文章」になります。

たとえば、店舗スタッフや営業担当者、顧客など現場を知る人にヒアリングすれば、リアルな声を記事に反映できます。

売上推移やアンケート結果、ユーザー行動ログといった自社が保有する一次データの活用も有効ですし、競合や他社事例に関する独自取材や調査を加えると、検索結果に埋もれない厚みのある記事に仕上げられます。

生成AIは高速な下書き担当です。最終的に「読者に刺さる人間らしい文章」に仕上げるのは、コンテンツマーケターであるあなたの責任です。

※関連記事:

・生成AIの「不自然な文章」を読みやすくするコツ

・生成AIを使って記事をリライトする方法|ツール活用手順

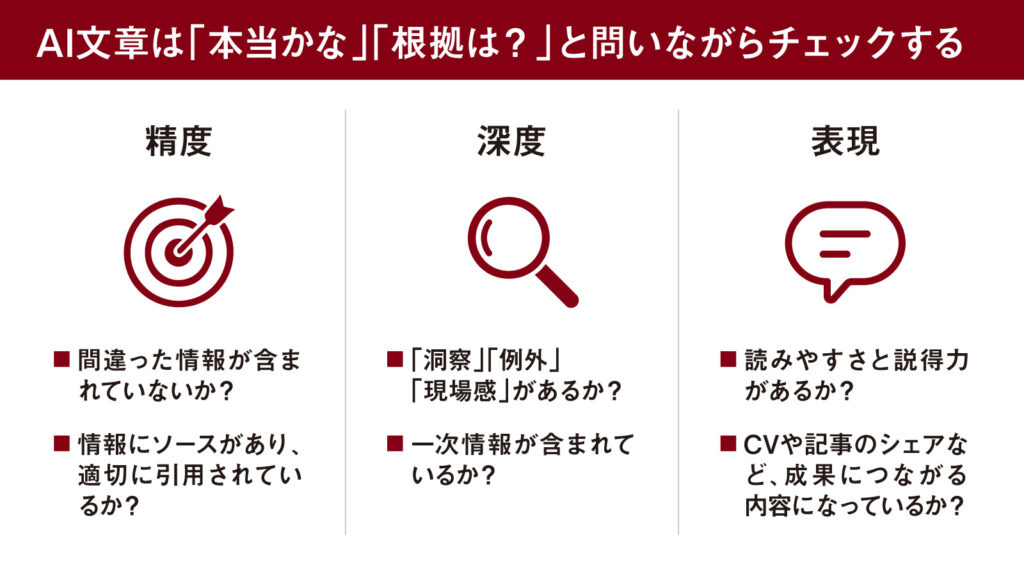

自然な文章を生成するプロンプトのコツ

ここまでの編集例を見て、「では、最初から精緻なプロンプトを入力すれば、完璧な文章が一発で出力されるのでは?」と考える方もいるのではないでしょうか。

AI文章に魂を宿らせるのは、人間の役割だと考えます。「読者が共感し、動きたくなる力」を与えるには、人間が編集者として視点を加え、文脈を整理し、表現を磨く工程が不可欠です。

そのうえで、生成AIによる初稿をより良くするプロンプト設計のコツを紹介します。

設計書の作成

設計書として、読者・目的・結論を各項目100字から150字程度でまとめます。設計書があると、AIが生成する内容の軸がブレず、無難な導入や曖昧な結論を避けられます。

設計書の例

●読者:誰に向けて書くのか

例:インバウンド需要の高まりを受けて、店舗や観光施設の運営を担う現場責任者。

外国人観光客への対応やサービス改善に課題を感じている。

●目的:記事を通じて何を理解・行動してほしいか

例:観光客増加の背景や最新データを理解し、自店舗や施設に合った具体的な対策を検討できるようになる。

●結論:記事全体を通して伝えたいメッセージ

例:データに基づいた現状把握と、地域特性を踏まえた柔軟な対応策が、持続可能なインバウンド対応の鍵となる。

執筆ルールの設定

続いては、執筆ルールの設定です。以下の4つのルールをプロンプトに組み込むことで、一定の質を持ち、編集の手間を減らせる初稿が出来上がります。

1. 固有名詞と数値を必須要件に含める

生成AIは、指示しない限り「観光地」「外国人観光客」など曖昧な表現に偏ります。そこで、地名・施設名・数値データを必ず入れることを指定します。

例:

- 「西みやこ市」「東海国際空港」「東山寺」のように、具体的な地名や施設名を必須化

- 「外国人観光客数は前年比35%増加」などの数値を最低1つ以上含める

2. トーンを指定する

設計書で指定した読者にあわせた、文章のトーンを指定します。トーンの指定がないと、広告的な言い回しになったり、読者をとらえていない文章になったりします。

例:

- 読者像:「観光施設や店舗の運営を担当する現場責任者」

- トーン:「ビジネス寄りで落ち着いた文章。数字と事例を交えて実務に役立つ情報を提供」

3. 抽象語の禁止・具体語の優先

AIは「対応」「改善」「最適化」などの抽象的な言葉で文章をまとめがちです。抽象語だけで終わらせず、具体的な施策や事例を提示するように指示します。このとき、参考となる文章を指定すると、より明確なルールになります。

抽象的な例:

- インバウンド需要への対応が必要です。

具体的な例

- 外国語メニューの導入や多言語スタッフの採用など、インバウンド需要に対応するための具体策が求められます。

4. 禁止ルールを先に設定

生成AIは「近年〜が注目されています」「〜が重要です」といった凡庸な出力をしがちです。そこで、使ってはいけない言い回しを先に明示し、出力から排除します。

禁止例:

- 「近年、〇〇が注目されています」

- 「〜が重要です」

- 「まとめると〜です」

参考までに、筆者は文章を冗長にする原因の「接続詞・形容詞・副詞」を極力減らすというルールも取り入れています。

例:

- 接続詞:「したがって」「一方で」「そして」「これにより」「つまり」「さらに」

- 形容詞:「重要な」「適切な」「効果的な」「多様な」「円滑な」「大きい」

- 副詞:「非常に」「かなり」「とても」「極めて」「比較的」「多少」

質の高い初稿を出力するプロンプト例

以下は、設計書と設定ルールを盛り込んだプロンプトの例です。

このような形で指示することで、AIの初稿が格段に実用的になるでしょう。

【プロンプト例】

# 記事設計情報

- 読者:インバウンド需要の高まりを受けて、店舗や観光施設の運営を担う現場責任者。外国人観光客への対応やサービス改善に課題を感じている人。

- 目的:観光客増加の背景や最新データを理解し、自店舗や施設に合った具体的な対策を検討できるようにする。

- 結論(メインメッセージ):データに基づいた現状把握と、地域特性を踏まえた柔軟な対応策が、持続可能なインバウンド対応の鍵となる。

# 生成ルール

1.固有名詞と数値を必須要件に含める

- 曖昧な表現を避けるため、以下を最低限必ず含めること

- 地名・施設名(例:「西みやこ市」「東海国際空港」「東山寺」)

- データや統計(例:「外国人観光客数は前年比35%増加」)

2.ターゲットとトーンを指定

- 読者像は「観光施設や店舗の運営を担当する現場責任者」。

- トーンは「ビジネス寄りで落ち着いた文章」。数字と事例を交え、実務に役立つ具体的情報を提供する。

3.抽象語の禁止・具体語の優先

- 「対応」「改善」「最適化」「推進」など抽象的な言葉で終わらせない。

- 必ず具体的な施策や事例に言い換えること。

- 悪い例:インバウンド需要への対応が必要です。

- 良い例:外国語メニューの導入や多言語スタッフの採用など、具体策を提示する。

4.禁止ルール(以下の表現を使わない)

- 「近年、〇〇が注目されています」

- 「〜が重要です」

- 「まとめると〜です」

- 接続詞:「したがって」「一方で」「そして」「これにより」「つまり」「さらに」

- 形容詞:「重要な」「適切な」「効果的な」「多様な」「円滑な」「大きい」

- 副詞:「非常に」「かなり」「とても」「極めて」「比較的」「多少」

# アウトプット要件

- 文字数は1,000字前後。

- 記事全体を通して論理展開を明確にし、「原因 → 結果 → 行動」の順で記述。

- 導入文では課題+固有名詞+数値を含め、読者が「自分ごと化」できる書き出しにする。

- 見出しごとに段落を整理し、冗長表現を避ける。

- 読者がすぐに活用できる実務的なヒントを含める。

編集力を磨く最良のトレーニングは「読むこと」

ここまで、AI文章の違和感や編集方法、プロンプト設計のコツを解説してきました。文章を整える力は、技術論だけでは身につきません。最後に強調したいのは、編集力につながる日々のインプットです。

ぜひ、ビジネス書やWeb記事ばかりでなく、小説やエッセー、ノンフィクション、インタビューなど、ジャンルを問わず片っ端から読んでみてください。ボキャブラリーが増え、表現力が豊かになり、文体やリズムの感覚が自然と体に染み込んでいきます。

筆者はあえて”古い書籍”を選ぶことも多いです。生成AIで書かれた文章が混じる心配がなく、純粋に「人間が生み出した表現や思考」に触れられるからです。数十年前の本に出てくる語彙や比喩、言い回しは、現代文では得られない発見があります。

※参考:令和改訂版 読むだけですっきりわかる国語読解力(後藤武士・著、宝島社)

新刊やWeb記事が持つ「今の空気感」も大切ですが、10〜20年前の文章に宿る独特のリズムや言葉遣いを感じることは、編集力を研ぎ澄ますトレーニングになります。

「この言い回し、なんかくどいな」「ここ、話が急に飛んでない?」といった違和感を瞬時にキャッチできるアンテナは、読む習慣から育まれます。また、「でも実際はこういうケースもあるよね」といった例外や反証を見つけるツッコミ力も、日々のインプットなしには養えません。

AIを使いこなせるかどうかは、どれだけ多くの文章に触れ、感覚を磨いてきたかにかかっています。たくさんの文章に触れ、感性を磨き続ける。遠回りに見えますが、生成AI時代に差をつけるための確実な方法だと思います。

まとめ

AI文章は「バレなければOK」ではなく、読まれ、引用され、成果につながることが本来の目的です。生成AIを敵視せず、編集者自身がその出力を活かし、人間ならではの洞察と具体性を加えていくこと。生成AIの活用の目的を、「効率化」から「価値の創出」に切り替え、AIを編集の武器として使いこなしましょう。

また、ノウハウやプロンプトをガイドライン化して、属人化を防ぐのもオススメです。「このパターンは、こう編集する」という編集テンプレートを整備しておくと、ベテラン編集者の異動や退職、新人が入社したなどの場合でも、一定水準以上の品質を維持できます。

AI機能でかんたん記事生成

※Faber Companyの関連サービス:

・GEOツール(AI検索分析 × LLMO対策 × GEO分析を1つのツールで一元化)

・GEO対策コンサルティング(AI検索時代のマーケティングを専門家が支援)