※ChatGPTのDALL·E3 で生成

- スマホの音声モードだけでChatGPTを〝話す家庭教師〟として活用する方法

- すき間時間を「爆速インプットタイム」に変える実践的フロー

- 理解度をその場で確かめつつ、ニュースの本質を素早くつかむコツ

ニュースを読んでも、「で、結局どういうこと?」とスッキリしないこと、ありませんか? 専門用語や背景が見えづらいと、内容が頭に入らず、全体像が見えずに終わってしまいがちです。

そんなときは、ChatGPTの音声モードを〝話す家庭教師〟として活用してみてください。会話を通じて、「背景→現在→論点」を整理しながら、疑問をその場で解消できます。

通勤中や昼休み、家事の合間など、ちょっとしたスキマ時間に“しゃべるだけ”でニュースを効率よく爆速でインプットできる方法を紹介します。

目次

ChatGPT 音声モードとは?

ChatGPTの音声モードは、ユーザーの発話をリアルタイムで音声認識し、それに対して自然な音声で応答してくれる機能です。スマホアプリ(iOS/Android)で利用でき、テキスト入力と切り替える形で会話を進めます。

高度な言語理解力と音声合成技術が統合されており、単なる読み上げや音声入力ではなく、「聞く」「考える」「返す」をすべて対話ベースで実行します。

ChatGPT音声モードの主な機能と特徴

主な特徴:

- ノンストップで自然に会話が続く(割り込み発話も可能)

- 文脈をふまえて話をつなげてくれる

- 専門用語の解説や例示も音声で対応可能

- スマホのマイクとスピーカーだけで完結

「話せる家庭教師」として機能するのが、この音声モードです。

スマホだけで始める準備チェックリスト

ChatGPTの音声モードは、以下の条件がそろっていればすぐに使い始めることができます。なお、以前はアプリ限定の機能でしたが、今はPCのブラウザ版でも使えます。

チェックリスト:

- ChatGPTアプリ(iOSまたはAndroid)をインストール済み

- GPT-4(Plusプラン)を選択している

- アプリ右上の「ヘッドホンマーク」が表示されている

- スマホのマイク使用を許可済み

- できればイヤホンマイク or Bluetoothヘッドセットを使用(音質と聞き取り精度が安定)

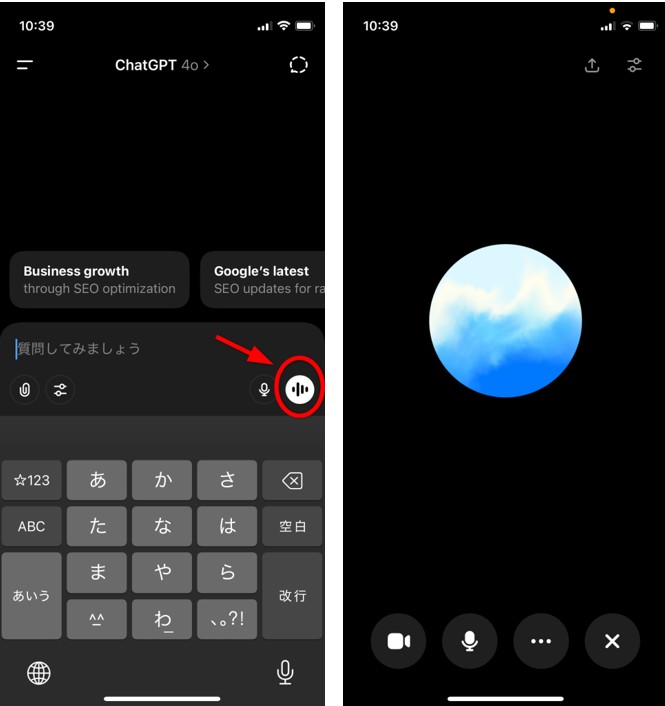

※左:◯の部分をタップ

※右:音声入力モードが立ち上がります

設定と環境づくり

推奨デバイス・アプリ・マイク設定

ChatGPTの音声モードは、以下の条件を満たすとよりスムーズに使えます。

推奨環境

- デバイス:iPhone(iOS 17以降)/Android(Android 10以降)

- アプリ:ChatGPT公式アプリ(App Store/Google Playからダウンロード)

- 音声モデル:GPT-4(GPT-4o)を選択し、音声アイコンが表示されていること

- マイク:スマホ内蔵マイクでも可だが、ノイズ対策としてイヤホンマイク推奨

設定のポイント

- アプリのマイク使用許可をONにしておく

- GPT-4の音声モードは会話中に割り込み発話(人間側の途中発言)にも対応しているので、騒音が多い場所では指向性マイク付きイヤホン(口元の音声を集中的に拾うように設計されている)が効果的

「習慣化」するためのポイント

例えば、朝や夜など、集中しやすい時間帯に5〜10分の「音声タイム」を確保すると、習慣化しやすくなります。

活用のコツ:

- ヘッドセットを使う(声を張らなくても自然な音量で認識される)

- 長めの質問も誤認識されにくいため、複数の疑問を1ターンで投げてもOK

サードパーティ連携(イヤホン・スピーカー等)の注意点

音声モードはサードパーティ機器との相性により、音質や認識精度に差が出ることがあります。

加えて、Bluetoothイヤホンのノイズキャンセリング機能が効きすぎると、自分の声も拾いにくくなるので、その場合は外音取り込みをONにするのが無難です。

爆速インプットを実現する音声対話フロー

ChatGPTを“音声家庭教師”として最大限に活用するには、会話の流れを意識したインプットの設計が必要です。以下は、4ステップの対話フロー例です。

STEP1 ニュースのタイトルと気になる点を先に伝える

最初にやるのは、「記事のどこが気になっているのか」を明確に伝えることです。

ただ「説明して」と依頼するだけでは、情報が拡散しがちです。そこで、「この記事の○○は理解できるが、△△という点がよくわからない」と知りたいポイントを伝えます。

例:

「トランプ米政権によるハーバード大学の留学生受け入れ資格の停止措置について、具体的な法的根拠と、米国内外への影響を知りたい」

STEP2 背景→現在→論点を3分で要約させる

次に、ChatGPTに「背景→現在→論点」という構造で3分以内に音声要約させます。

ポイントは、「全体像を短時間でざっくりつかむこと」。細かいディテールに入る前に、大きな流れを把握しておくことで、情報の位置づけがわかりやすくなります。

例:

「トランプ政権によるハーバード大学の留学生受け入れ停止措置について、背景・現在の状況・論点を3分以内で簡潔に説明してください。なぜ重要な話なのかも含めてお願いします」

STEP3 深堀り質問で「なぜ?」を繰り返す

気になったポイントに対して「なぜ?」を繰り返すことで、理解を一段深めます。ChatGPTは抽象的な質問にも対応できますが、的確な答えを得るには順序立てた掘り下げが効果的です。

例:

「なぜこの問題が国際的に大きな議論や影響につながっているのですか?」

↓

「なぜトランプ政権は、ハーバード大学のような名門校の留学生受け入れにまで影響するような措置を取ったのですか?」

↓

「そもそも、アメリカ政府が大学の留学生受け入れに介入できるのは、なぜですか?」

このように深掘りすることで、自分が本当に理解したい部分にたどり着けます。

STEP4 エビデンスと追加資料をリンクで受け取るコマンド例

追加の情報源や資料をもらうのも有効です。音声モードでも「URLで補足して」と伝えれば、出典リンクをテキストで提示してくれます。

例:

- 「この話題の信頼できるニュースソースを教えてください」

- 「関連する法律や統計資料があれば出してください」

- 「この内容を深く掘るのにおすすめの記事リンクありますか?」

実際に試してみましょう

「トランプによる対中関税強化の報道」をサンプルにしてみます。

「何が起きたか」ではなく、「なぜそうなるのか」「誰にどう影響するのか」という構造的・多面的な理解をしたい想定で質問します。(回答が長文なので要約してあります)

- 意図:政策の動機・全体構造を知りたい

「関税をかけるという行動がどんな意図に基づいているのか? 単なる中国への嫌がらせなのか、それとも戦略的な背景があるのか?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(なるほど、単なる経済問題じゃなくて、政治と戦略が絡んでるんだな) |

- 政策が政治的にどう機能しているかを把握したい

「経済政策が選挙とどう結びつくのか? 票を得る仕掛けとしてどう作用しているのか?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(つまり、有権者に“俺がアメリカを守る”ってアピールしたいわけか) |

- 政策の実質的な効果・副作用を検証したい

「政治的には意味があっても、経済的に本当に得なのか? 一部の業界だけ得してない?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(短期的なアピールはできても、長期的にはリスクが大きいのかも) |

- 政党ごとの基本姿勢や戦略の違いを知りたい

「同じ貿易問題に対して、民主党はどう対応しているのか? 対照的な戦略は?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(なるほど、力で押すんじゃなくて、周りと組んでじわじわ固めていく感じか) |

- 一般国民の生活への影響を知りたい

「関税が実際に自分たちの生活にどう跳ね返ってくるのか?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(結局、関税って回り回って国民の生活費に跳ね返ってくるわけか) |

- アメリカ国内の世論や分断状況を把握したい

「この政策が支持されてるのか? どの層がどう反応しているのか?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(誰にとってもメリットってわけじゃなく、立場次第で見方が全然違うんだな) |

- アメリカ外交や国際的な立ち位置への影響を知りたい

「これって世界から見てどう評価されてる? アメリカの孤立や信頼に関係する?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(結局、アメリカと中国だけの話ではなく、世界中が巻き込まれる構造なのか) |

- 同じ政策でもリーダーによって評価や影響が変わるのかを検証したい

「内容が同じでも、〝誰がやるか〟で意味合いや国際的評価は変わるのか?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(やることが同じでも、“誰がどういう姿勢でやるか”で見え方が変わるのか) |

- 政策そのものの本質を問い直すための視点転換したい

「支持されているのは“関税”という手段そのものか? それとも〝対中〟だから支持されているのか?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(“相手が誰か”で国内の反応も現実の影響も全然違うんだな) |

- 政策の中身ではなく、見せ方と支持形成のロジックを検証したい

「経済合理性より政治的演出・印象効果が重要視されている可能性はあるのか?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(中身より〝強いリーダー感〟が票につながるってことなのかな) |

- アメリカ視点に偏らず、相手国の戦略的視点を取り入れることで、全体の力学構造を理解したい

「関税政策の〝投げた球〟だけでなく、それに対する〝返球とラリーの全体像〟はどうなる?」

|

☺️筆者 🤖ChatGPT ☺️筆者(短期で殴り合うだけじゃなくて、中国は長期戦覚悟で構えているのかな) |

このように、気の済むまで問い詰めるもよし、もしも…的な切り込み方をするもよしです。「なぜ?」「他に選択肢は?」「誰が得をする?」と繰り返していけば、理解はどんどん立体的になっていきます。

ニュースを起点にして自分の疑問を深掘りし、多角的に学んでいくには有効な手段です。もちろん、ChatGPTの回答を鵜呑みにするのではなく、あくまで1つの視点として捉えましょう。

テキストモードでも同じことができるのでは?という疑問

…たしかにそのとおりです。ただ、音声モードには「思考の流れを止めずに、次々と問いを投げかけられる」というメリットがあります。

「であれば」「仮に」といった思考の連鎖が自然に生まれやすく、会話のテンポも保たれるため、情報整理や深掘りに向いています。声に出すことで、自分の曖昧な理解や違和感にも気づきやすくなります。

テキストだとスルーしがちな「ちょっと気になる」「これってどういう意味だ?」という感覚を、そのまま吐き出せるのも音声ならではの強み。手入力よりも反応が速く、通勤や散歩など“ながら時間”でも使えるため、日常生活に落とし込みやすいです。

しかも、音声には「ここは強調したい」「少し迷っている」といったニュアンスやトーンが乗るため、ChatGPT側もそれを受け取って、応答のスタイルを自然に調整できます。論理を補強したり、必要に応じて柔らかい説明に切り替えたりと、より対話的で柔軟なコミュニケーションが成立するわけです。

テキストモードのほうが向いているシーン

音声モードは「話しながら考える」ことに特化したインターフェースです。その性質上、向いていない場面もあります。たとえば、複雑な条件分岐や精密な指示が必要なプロンプト設計には不向きです。「AかつB、ただしCのときは除外」といったロジックは、音声では伝達ミスや構造の曖昧さが生じやすく、テキストで整理する方が正確です。

また、出力の形式を指定する場面(例:箇条書き、Markdown、見出し構成など)や、後から内容をコピペ・引用したい場合も、テキストの方が効率的です。

成功例と失敗例:音声プロンプトのベストプラクティス

◯ 良い例:主語・目的を明示し、1ターンずつ完結

音声モードでは「一度に全部伝えようとしない」のがコツ。「トランプが中国に関税をかける背景を簡単に教えて」といったように、主語(誰が)・目的(何について)・指示内容(どうしてほしい)を1ターンで完結させると、ChatGPTの応答も的確になります。

深掘りしたい場合は「じゃあ、それはなぜ?」と一歩ずつ段階的に質問を重ねる方が、話の流れが崩れず、認識ミスも少なく済みます。

× 悪い例:曖昧な指示、情報過多、感情の誤認が起こるパターン

うまくいかないのは「一気にあれもこれも」と詰め込みすぎるケースです。「中国の関税の件、結局どうなったのか、背景と今後と影響を簡単に教えて」のように、主語や対象が曖昧だったり、「背景と影響と批判と今後の流れを30秒で詳細に」と情報量が過多だったりすると、返答がボヤけます。

余談ですが、音だと語気やトーンが強調され、ChatGPTが冗談や皮肉を真に受けてしまうなど感情の誤認が起きることもあります。

テンプレート3選(初回説明/深掘り質問/整理と確認)

音声モードで対話をスムーズに進めるには、以下のようなシンプルなテンプレートを覚えておくと便利です。

■初回説明を求める時

「◯◯◯の目的と背景を簡単に教えて」

例:「トランプの関税政策の目的と背景を、簡単に教えて」

▶︎ ポイント:

主語・対象・知りたい範囲が明確なため、ChatGPTが的確に概要を返せる。

■深掘りしたい時

「なぜそれは◯◯なのか、詳しく教えて」

例:「なぜそれが選挙対策につながるのか、もう少し詳しく教えて」

▶︎ ポイント:

直前の話題を前提に“なぜ”や“どういう意味か”を追加することで、自然に議論が深まる。

■話を整理・確認したい時

「なぜそれは◯◯なのか、詳しく教えて」

例:「さっきの話のポイントを、一言でまとめると?」または「結局、この政策の狙いは何か、シンプルに言い直して」

▶︎ ポイント:

要約や結論を指定することで、曖昧な総まとめを避け、理解の確認や整理がしやすくなる。

よくある疑問・FAQ

音声入力の誤認識はどう防ぐ?

誤認識を防ぐには、主語・動詞・目的語を明確に区切って話すことが基本です。話すスピードはややゆっくり、句読点の位置で小さな間を入れると精度が上がります。特に固有名詞や専門用語は、「トランプとバイデン、ちゃんと聞き分けて」といった補足を入れると、認識ミスを減らせます。

機密情報はどこまで話していい?

個人情報や企業の内部データなど、外部に漏れると困る内容は原則話さないのが安全です。ChatGPTの会話内容はOpenAI側の学習には使われません(ビジネス契約アカウント・プライバシー設定が有効な場合)が、ユーザーご自身の利用環境にもリスクがあることを忘れてはいけません。

注意すべきポイント:

- 履歴がデバイスやアプリ側に残る可能性がある

- オフィスや公共の場での音声入力は第三者に内容が聞かれるリスクがある

- 他人の名前、企業名、金額、契約条件など具体的すぎる情報は避ける

代わりに「仮の名前」や「例示」で会話を進めるのがおすすめです。必要に応じて「ある企業Aが〜」や「金額は伏せて」と前置きすれば、実務的な相談も十分可能です。

ノイズが多い環境での対処法は?

駅・カフェ・屋外など雑音が多い場所では、Bluetoothイヤホンやノイズキャンセリング付きマイクを使うと認識精度が向上します。また、意識的に周囲の音が途切れたタイミングで話す、文を短く区切るなどの工夫も効果的です。

ハルシネーションを見抜く簡易チェックは?

音声モードでも、「それって根拠ある?」「出典はある?」と一言確認するだけで、事実確認の精度が上がります。ChatGPTは情報の確度を即答できるわけではないので、特に数字や固有名詞が出たときは、「念のため、今の話の裏付けはある?」と投げ返すのが賢明です。

「読むだけ」で終わらせず、問いながら深掘りする習慣を

ニュースの本質を短時間でつかみ、背景や構造まで理解するには「問いながら整理する」習慣が欠かせません。ChatGPTの音声モードは、そのプロセスを日常のスキマ時間に組み込める実践的なツールです。

「ニュースを読んで終わる」のではなく、「自分の言葉で問い直す」を積み重ねることで、情報の見え方は格段に変わります。ぜひ、今日から〝話す家庭教師〟を味方にして、ニュースの理解スピードと深さを一段上げてみてください。

AI機能でかんたん記事生成

「ミエルカSEO」を試す(無料)

この記事をシェア

この記事をシェア