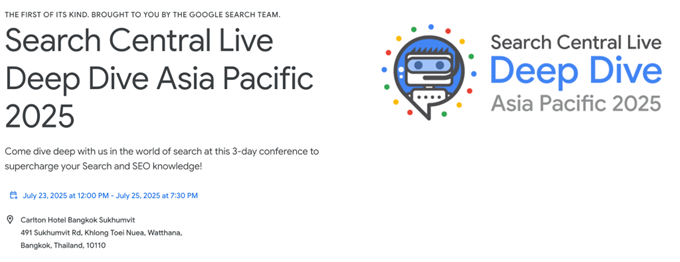

2025年7月23日~25日の 3日間、タイのバンコクにて開催された、Google社主催の Search Central Live Deep Dive Asia Pacific 2025 に当社のプロダクトマネージャー 市川莉緒と、海外SEO情報ブログの筆者でもある当社の執行役員 鈴木謙一が参加、登壇してきました。その様子をたっぷりお届けします!(筆者:市川莉緒)

Search Central Live (以降 SCL) は、Googleの検索チームが主催する、主にGoogle検索に関するオフラインのカンファレンスです。世界中の各都市で年に2~4回ほど開催され、日本でも一昨年開催されました。 今回の Search Central Live Deep Dive (以降 SCLDD) は3日間も行われた大規模なイベントで、従来のSCLよりも踏み込んだ、初の試みとなりました。

Search Central Live (以降 SCL) は、Googleの検索チームが主催する、主にGoogle検索に関するオフラインのカンファレンスです。世界中の各都市で年に2~4回ほど開催され、日本でも一昨年開催されました。 今回の Search Central Live Deep Dive (以降 SCLDD) は3日間も行われた大規模なイベントで、従来のSCLよりも踏み込んだ、初の試みとなりました。

===

3日間のまとめ:

- クロール、インデックス、サービングがそれぞれ各日のテーマになっており、基礎的な内容のおさらいからSEOギークでも間違うようなコアな内容、新機能の発表まで多岐に渡っていた

- Google社員の登壇だけでなく、各国の一般のSEO担当者がポスターセッションまたはライトニングトーク(以降 LT)として登壇する枠もあった。LT枠は総勢約20名。

- 参加者は総勢300名弱。9割ほどがAPAC在住者で、日本人参加者は我々が知る限り10名未満であった。

- イベントは全て英語で実施。通訳や翻訳機などのサービスはなし。

- Google社員のセッション内ではここでしか聞けない目新しい情報があったわけではない。しかし、Google検索に関わっている社員、Geminiに所属している社員、Google Search Console の開発に関わっている社員などに直接質問、相談できるため、行く価値は大いにある。

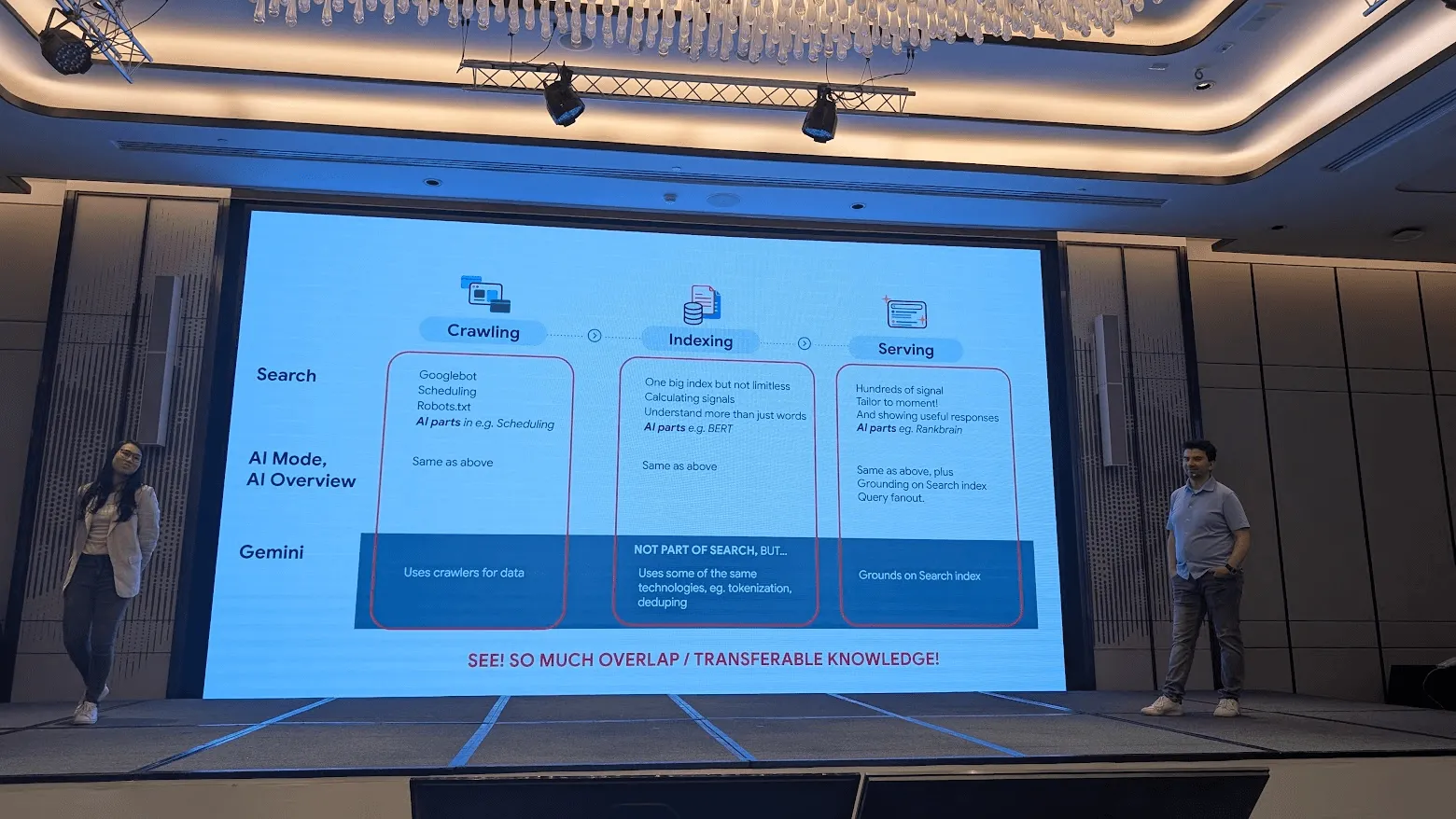

- Google におけるAI検索機能は従来の検索と共通する仕組みを使っている(特に crawling, indexing の部分)ため、AI検索のために新しい別の対策をする必要はない。

===

Day 1 – Crawling Day

初日のテーマは、 Google検索の基本的な仕組み Crawling -> Indexing -> Serving の一つ目 Crawling。 … とその前に、会場までの道のりや周辺の様子をご紹介。 今回の会場は Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit のカンファレンス会場をワンフロア貸し切って実施されました。BTS (バンコクの鉄道) Asok 駅から徒歩10分ほど。まあまあ大きめな駅です。

駅は地上から階段で上がったところにあります。この駅の下はどうなっているかというと…

駅は地上から階段で上がったところにあります。この駅の下はどうなっているかというと…

すごい数のバイク(と車)です…! 歩行者用の信号は赤が長く青が短く、いかにバイクがタイでは重要な移動手段となっているかが伺えます。 会場となるホテルの外観はこんな感じ。大通りに面しており、かなり大きく、綺麗なホテルです。

すごい数のバイク(と車)です…! 歩行者用の信号は赤が長く青が短く、いかにバイクがタイでは重要な移動手段となっているかが伺えます。 会場となるホテルの外観はこんな感じ。大通りに面しており、かなり大きく、綺麗なホテルです。

ホテルに入りエレベーターで 9階まで上がると、今回のイベント会場です。セッション開始の 30分前ですが、既に来場者で賑わっていました。

ホテルに入りエレベーターで 9階まで上がると、今回のイベント会場です。セッション開始の 30分前ですが、既に来場者で賑わっていました。

Search Central Live Deep Dive APAC 2025

会場の様子をお届け!#scldd2025 pic.twitter.com/9oYEgka7a2— ミエルカくん🐱 (@Mieruca_kun) July 23, 2025

到着して名前を伝えると、参加証と Swag (イベントで貰えるグッズ) が貰えます。今回は、イベント特製シール、ペン、エコバッグ、そして変換アダプター (なぜ?)。  会場ではこんなフォトスポットも用意されています。さらに専任のカメラマンまで…!Swag含め、他のカンファレンスでは見ないような豪華さを感じました (さすがGoogle)。

会場ではこんなフォトスポットも用意されています。さらに専任のカメラマンまで…!Swag含め、他のカンファレンスでは見ないような豪華さを感じました (さすがGoogle)。

やってきた!!バンコク!🇹🇭#scldd2025 pic.twitter.com/FI1J4yNjd0

— Rio Ichikawa (@RiRiIchikawa) July 23, 2025

今回、参加者は各国から 300名弱。ほとんど (たしか9割ほど) がAPACからの参加で、残りが北米、ヨーロッパです。セッションが始まるとこちらの会場がほぼ満席の状態でした。なかなか大きいですね。

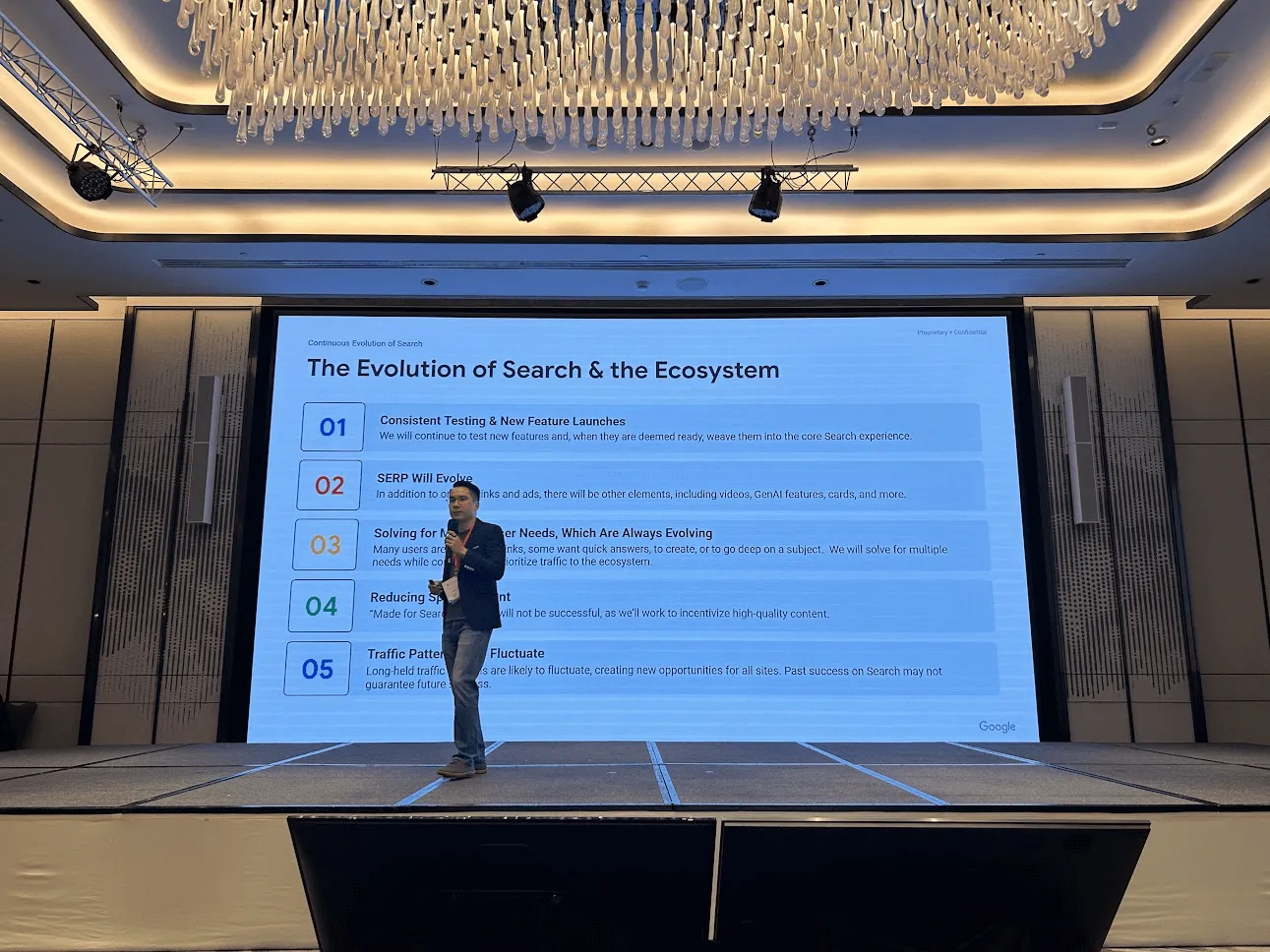

オープニングは、Director of Marketing, Southeast Asia & South Asia Frontier at Google の Mike Jittivanich 氏。Google検索の変遷や最近のGoogle検索の特徴について話します。

オープニングは、Director of Marketing, Southeast Asia & South Asia Frontier at Google の Mike Jittivanich 氏。Google検索の変遷や最近のGoogle検索の特徴について話します。

Google検索の現在地 – What’s New is the World of Search

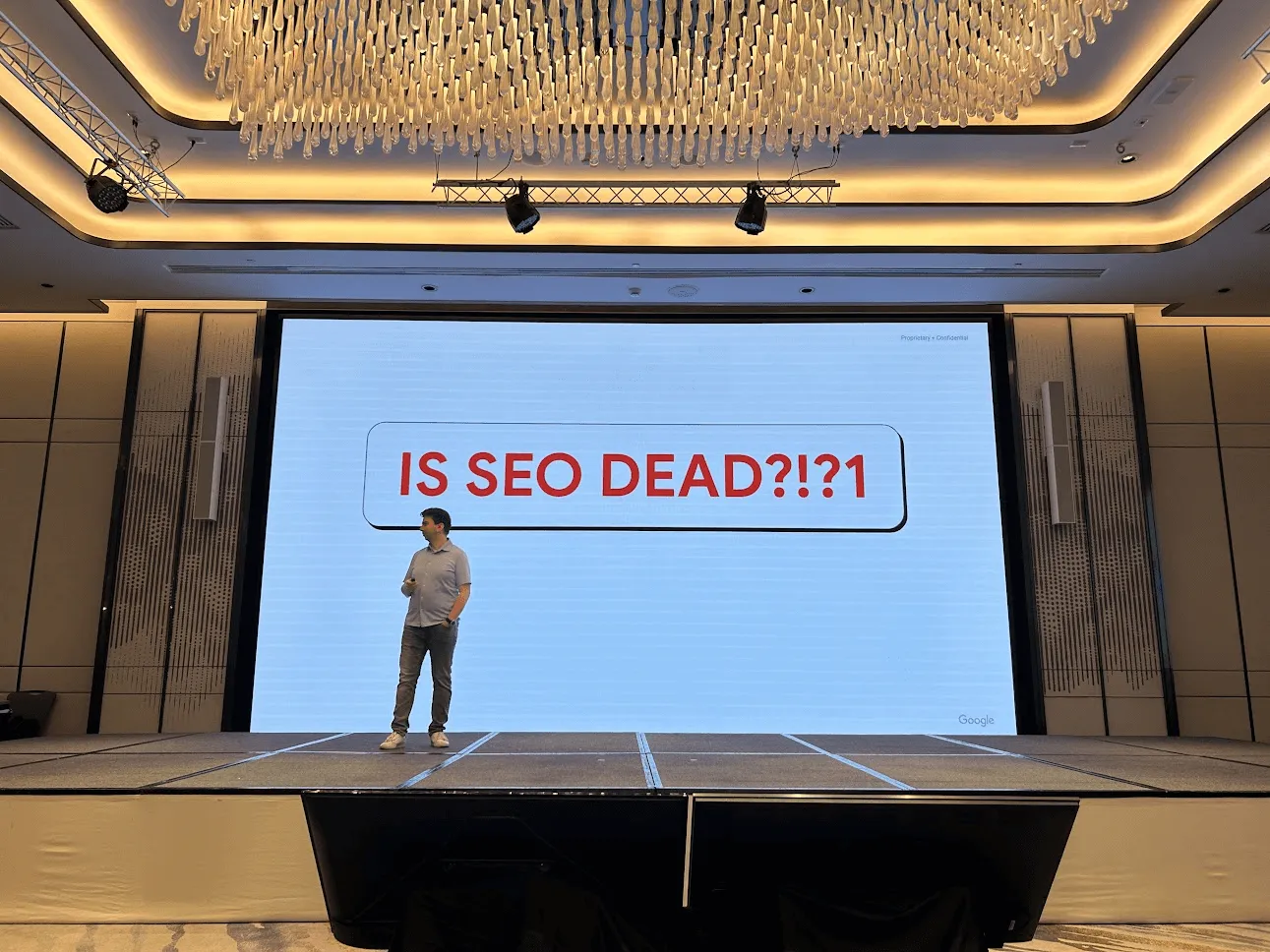

我々のミエルカチャンネルでもお馴染み、Search Advocate の Gary Illys氏がメインのセッションをスタート。What’s New is the World of Search というタイトルで、最新のGoogle検索についてや検索行動の変化について話します。

<主な内容>

- 「若者は検索を使わない」というのは誤解で、実際にはZ世代(18〜24歳)が他のどの世代よりも多く検索している。

- Googleレンズは、前年比で65%も成長しており、Googleレンズから始まる検索の5回に1回は、購買意欲を有している。

- AI Overviews (以降 AIO) や AI Mode の登場により、ユーザーはより深く複雑な検索を一貫して行えるようになった。

- かこって検索、Live Search (対話しながら検索するもの)、など、新しい検索スタイルが特にZ世代に支持されている(が、Gary氏は個人的に理解できないらしい)

- APACでは、人々が情報を探す際に最も信頼するプラットフォームとしてGoogle検索が挙げられている

- SEO IS NOT DEAD (SEOは死んでいない). AIO などに表示されるようになるために特別な新しい対策は不要。これまでのSEO施策と同じ(その理由は次のセッションで説明)。

- AIによって「人々がどんな質問を、どのように尋ねるか」と「検索結果そのもの」が進化/変化している。

- AIOを利用するユーザーはより多く検索し、満足度も高い。さらに、クリック数が必ずしも増えるわけではないが、より多様なウェブサイトに訪れる。

最も盛り上がったのが、Gary氏がこのような問いかけをしたタイミング。

会場からは歓声と “NO!!” の声が大きく上がる中、Google社員からは “YEEES!!” の声が (笑)。 「初めてSEOが殺されたのは 1997年。それ以降しょっちゅう『SEOは死んだ』と言われますが、こうして我々がここに集まっているのはどういうことでしょうか?確かに変化はしているものの、SEOは決して死んではいない。むしろ、新しい技術が登場するたびに、SEO担当者にとっては新しいチャンスが訪れているのです。」と Gary氏は続けます。

会場からは歓声と “NO!!” の声が大きく上がる中、Google社員からは “YEEES!!” の声が (笑)。 「初めてSEOが殺されたのは 1997年。それ以降しょっちゅう『SEOは死んだ』と言われますが、こうして我々がここに集まっているのはどういうことでしょうか?確かに変化はしているものの、SEOは決して死んではいない。むしろ、新しい技術が登場するたびに、SEO担当者にとっては新しいチャンスが訪れているのです。」と Gary氏は続けます。

日本だけでなく、全世界でSEOは終わりだの騒がれることも多いですが、そういう発言には踊らされないようにしたいところです。

SEOが亡くなったのではなく、AIによって人々の検索方法や検索クエリ、検索エンジンからの回答が変わっていっている、という話#searchcentrallive #scldd25 https://t.co/vxns9TwFp0 pic.twitter.com/oVXi1Buaf2

— Rio Ichikawa (@RiRiIchikawa) July 23, 2025

Google検索の仕組みとAI – How Search Works and Where’s AI?

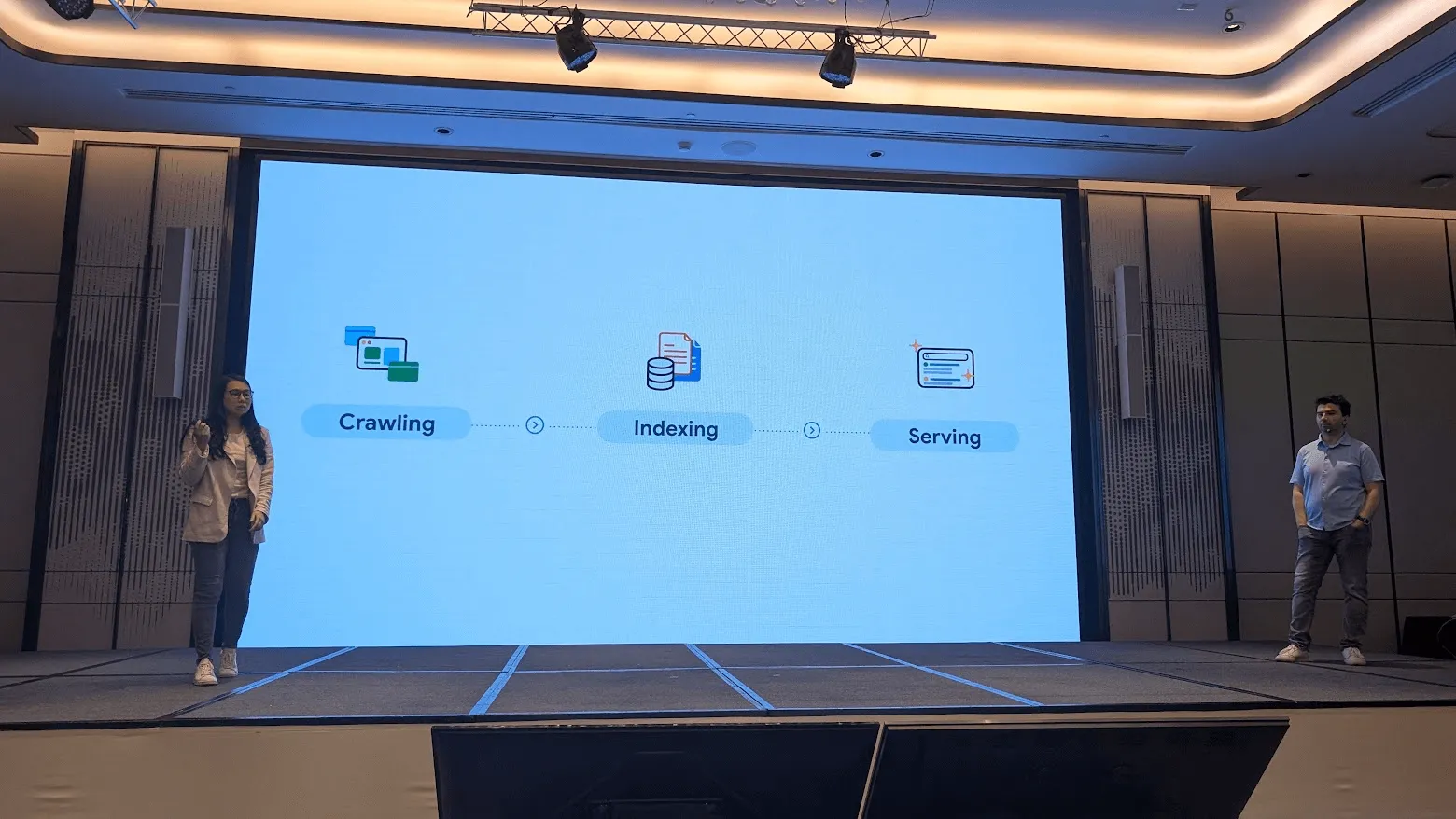

Gary氏に加え、Search Advocate の Cherry氏も登場し、ユーザーにページが届くまでのプロセスについてと、AI検索との違いについて話します。

<主な内容>

- Webページが検索ユーザーに届くまでに、Crawling > Indexing > Serving という 3つのステップがある。

- Googlebot と呼ばれるクローラーが Webページをクロール (回遊して発見) する。

- Googlebot は、従来のウェブ検索だけでなく、AIO や AI Mode の情報収集にも使われている。

- Gemini では別のクローラー (Google-Extended) も使われる。

- Indexing のステップではページの HTML を解析してページの内容を理解し、様々なシグナルを集め、インデックスに格納する。

- Indexing においても、AIO や AI Mode はページの中身を理解するという点で、通常の検索と同じプロセスが使われている。

- 通常の検索とAI検索では、用いられているページの概念を理解する機械学習のモデルに違いがある (SpamBrain や BERT など)。

- Google は AI が書いたコンテンツと人間が書いたコンテンツを明確に区別しようとしていない。ユーザーにとって高品質であれば AI でも問題ないため。

- 最後の Serving ではユーザーの入力クエリから意図を理解し、インデックスから結果を取得し、様々なランキングシグナルに沿ってユーザーにページを提示する。

- このランキングのステップでも色々なAIが使われている。例:RankBrain や MUM など。

- これらのAIは、人間が、人間のために作成したコンテンツを教師データとしてトレーニングされている。つまり、人間が作った質の高いコンテンツのパターンを学習しているため、AIを使ってコンテンツを書いても問題ないが、人間にとって自然で価値のあるコンテンツを作ることを忘れてはいけない。

メインはこれですね。AIO や AI Mode なども、従来の検索と同じステップでほぼ同じ仕組みが使われている。Serving のステップだけより広い解釈をして結果を返すために、Grounding という技術や Query Fanout が使われています。しかし Grounding も基本的には通常のインデックスデータから引っ張ってこられているので元となる情報は同じです。

ランチタイム

カンファレンス会場が豪華ということは、ランチも豪華です。ホテルのビュッフェランチです。 目の前でパスタを作ってくれたりもします。筆者は食べてないですが、タイカレーに入れる麺を目の前で茹でて提供してくれてたりもしました。

とびこが乗っている寿司や、見たことのないカラフルなスイーツも。バリエーションも豊富です。

とびこが乗っている寿司や、見たことのないカラフルなスイーツも。バリエーションも豊富です。

食を冒険することを少し恐れている筆者は無難にパスタを食べました。おいしい!!

食を冒険することを少し恐れている筆者は無難にパスタを食べました。おいしい!!

ランチ!

いっぱいあったけど無難にパスタ…#scldd25 pic.twitter.com/hT3OdPNxD3— Rio Ichikawa (@RiRiIchikawa) July 23, 2025

LT A: 自動化とAI – LT A: Automation and AI

ランチ後一発目はコミュニティスピーカー(一般参加者)によるライトニングトークセッションです。3日間を通して、LTセッションが7枠に分けられています。一番最初のこの枠では、7名の登壇者が各自 7分間の持ち時間で発表します。テーマは「自動化とAI」ですが、具体的な中身は自由です。 そしてこの枠で、当社の鈴木謙一が登壇しました。

内容は「日本のトップSEOブログで Google のAIプロダクトがどう使われているか」です。

内容は「日本のトップSEOブログで Google のAIプロダクトがどう使われているか」です。

当社の鈴木謙一がタイのバンコクにて7/25まで開催されたSearch Central Liveで登壇してきましたので、直後に話を伺いました! pic.twitter.com/MM6QMyGm4M

— ミエルカくん🐱 (@Mieruca_kun) July 28, 2025

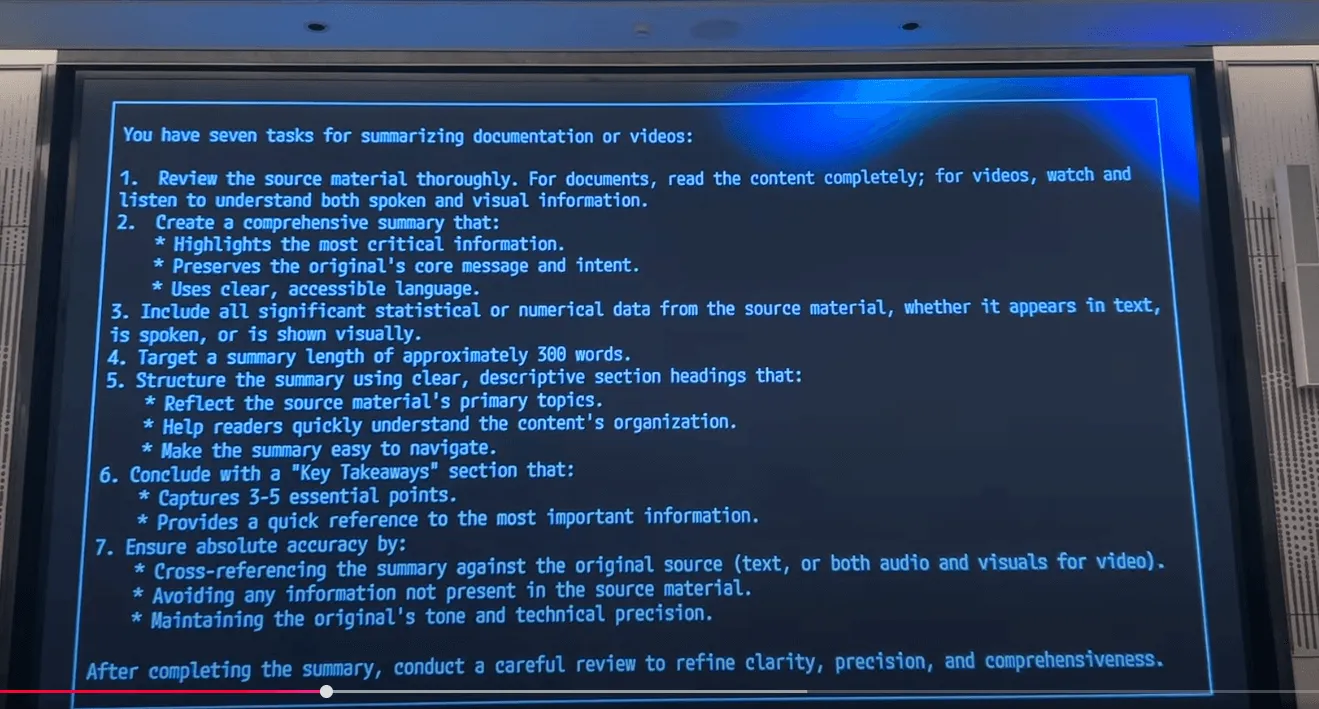

NotebookLM や Gemini、Google AI Studio をうまく使い分けて動画や Podcast を文字起こししたり、他の記事を要約させたり、そこから記事を作成したりと、ブログを運用する上での使い方を紹介しました。 大事なのは、例えば文章を要約させるときも、ただ要約してと指示を出すのではなく、細かい条件や指示を出すことだと述べます。具体的なプロンプトの例もあり、会場では多くの人がスライドの写真を撮っていました。

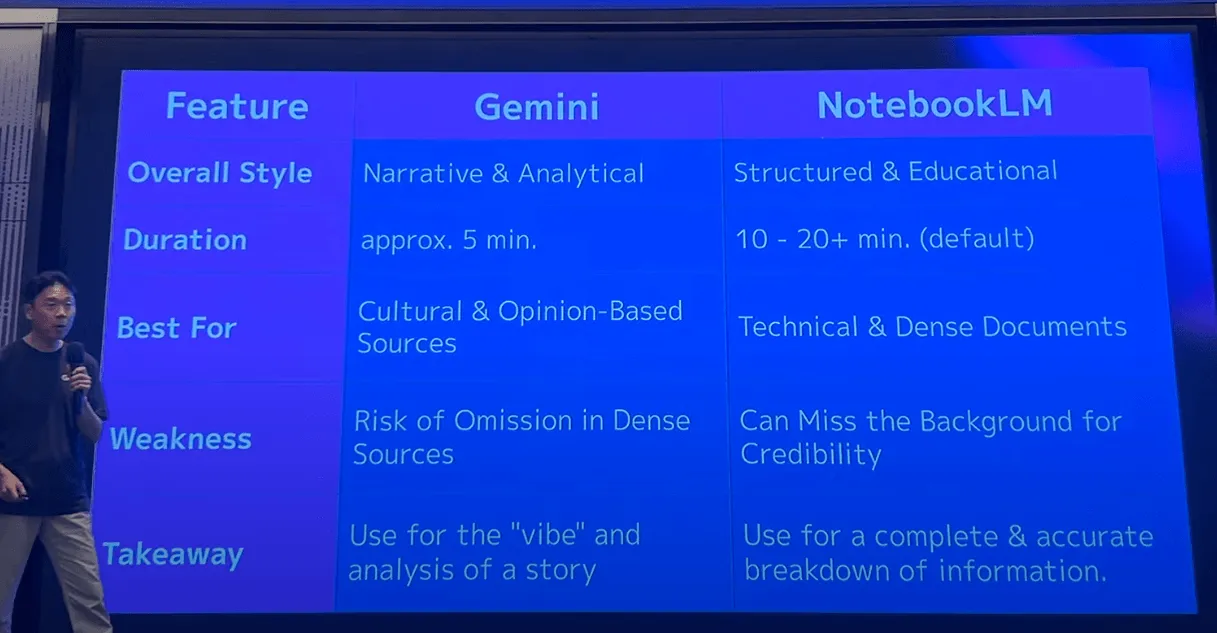

さらに、Gemini、NotebookLM 両方についている Audio Overview という機能ですが、2つのプラットフォームで違いがいくつかあるとのことで、それも普段使いこなしている鈴木謙一の視点から説明します。

さらに、Gemini、NotebookLM 両方についている Audio Overview という機能ですが、2つのプラットフォームで違いがいくつかあるとのことで、それも普段使いこなしている鈴木謙一の視点から説明します。

プロンプトの例もそうですが、やはりこういう具体的な活用事例や活用方法などは聴講者からかなり反応がいい印象です。みんな事例を求めていることが伺えますね。

プロンプトの例もそうですが、やはりこういう具体的な活用事例や活用方法などは聴講者からかなり反応がいい印象です。みんな事例を求めていることが伺えますね。

午後のセッション

一つ目のLTの後は、Googler によるセッションが続きます。 Search Console の使い方のセッションでは、最近リブランディングをした背景と新しいロゴに込められた意味の解説もありました。確かにGoogleブランドらしくなった! ずっと旧ロゴ(ツールボックス)に慣れ親しんでいる我々からすると新しいロゴになれるまで時間はかかりそう…?(笑)

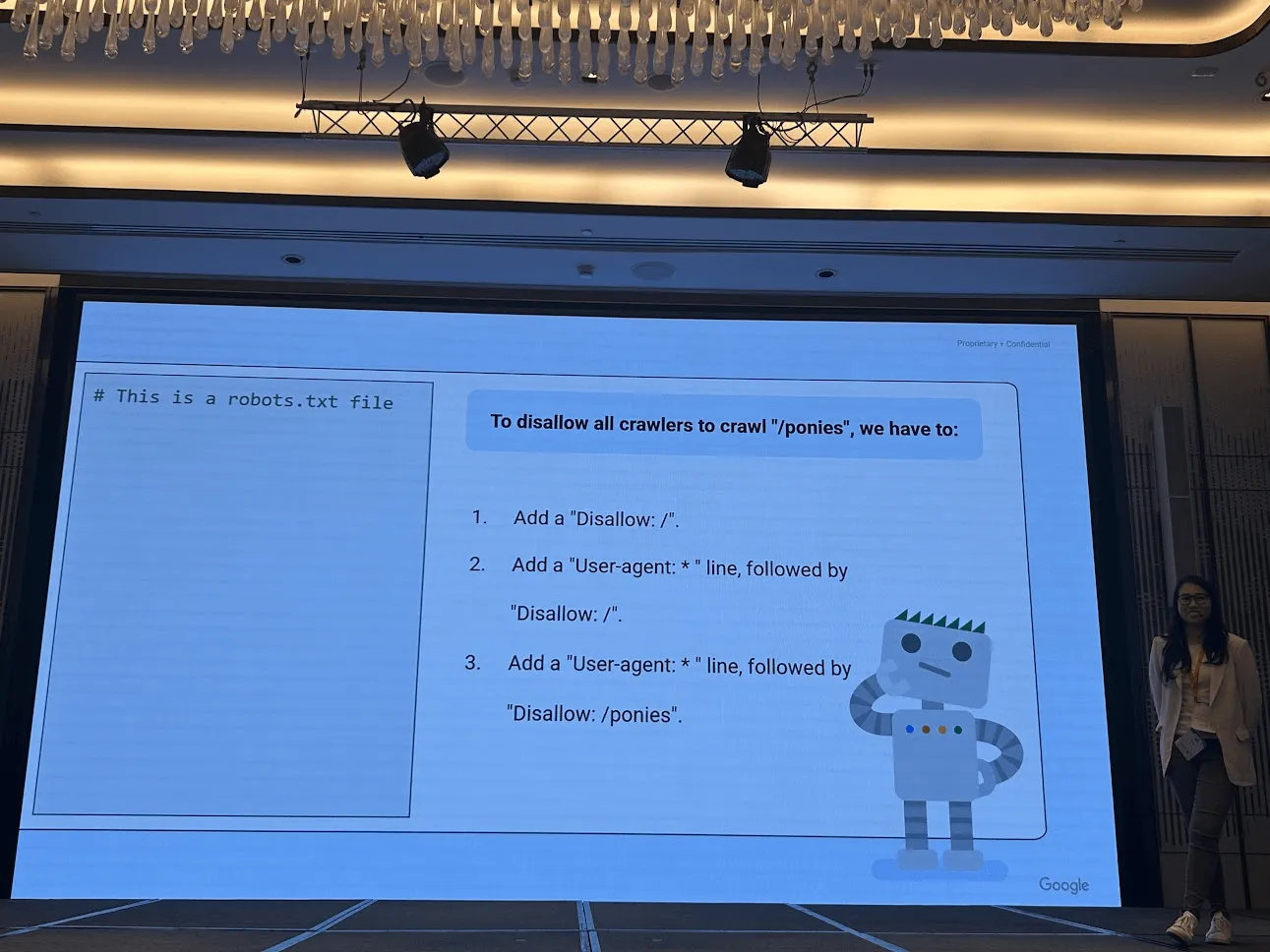

以降も Crawling のところを深掘りしたセッションも複数続きます。例えば、robots.txt をクイズ形式で参加者一体型で作り、理解を深めたものは結構盛り上がりました。基礎的なことではあるものの、長年SEOをやっている人でも回答に迷う場面もあったりと… おさらいにも、初学者にもちょうどいい内容となっていました。

以降も Crawling のところを深掘りしたセッションも複数続きます。例えば、robots.txt をクイズ形式で参加者一体型で作り、理解を深めたものは結構盛り上がりました。基礎的なことではあるものの、長年SEOをやっている人でも回答に迷う場面もあったりと… おさらいにも、初学者にもちょうどいい内容となっていました。  午後のライトニングトークセッションのテーマは「クローリング」です。本日のメインテーマに沿ったものでもありますね。ここでも複数登壇者がいましたが、日本から、株式会社サイバーエージェントのSEOラボ所長 木村賢さんも登壇されていました。

午後のライトニングトークセッションのテーマは「クローリング」です。本日のメインテーマに沿ったものでもありますね。ここでも複数登壇者がいましたが、日本から、株式会社サイバーエージェントのSEOラボ所長 木村賢さんも登壇されていました。

セッションタイトルは “How Traffic Increased on Ameba Through Quality-Based Content Filtering”。 アメーバブログにて機械学習を用いたコンテンツの質を自動判別するアルゴリズムを導入し、クロールバジェットを最適化したことで自然検索経由のトラフィックが 30%増加した、という事例を話されていました。

日本でもお馴染みのアメーバブログ。その規模を紹介したところ、会場からはざわめきが起こっていました。ここまでの大規模なブログサイトは数も多くないので、そんなサイトの事例を聴講できることをとても貴重な機会だと感じているのでしょう。実際セッションが終わったあと、たくさん質問も受けていましたし、私の横に座っていた人もとても面白かったと話していました。

1日目の最後は Google 社員への質問コーナーです。

1日目の最後は Google 社員への質問コーナーです。

<主な内容>

- 質問:Search Console 上でAIOからの流入数など内訳が表示されるようになるか?詳細が出ないと効果や影響について社内外に説明ができない。

- 回答 (Daniel氏):現時点ではまだ予定していない。同じクエリでも表示される時とされない時があるように、まだ開発途中でもある機能なので、詳細なデータを提供することはできない。

- 質問:AIOからのトラフィックは質が高く、ユーザーも満足している、とGoogleは言っているが、その根拠となるデータはあるか?

- 回答 (Gary氏):あるが公開できない。(どのように行なっているかは明示できないが)ユーザーの満足度を調査することをしている。ChatGPTやCopilotなどの利用が増えていることも考えると、このような検索体験を好むユーザーが増えてきていると考えられるだろう。

- 質問:AI生成されたコンテンツかどうかを判別しようと特にしていないと話していたがなぜか?

- 回答 (Gary氏):テキストの場合、人間によるものかAIによるものかを判別するのはとても難しく、誤検知や見逃しが発生する可能性がある。そのため必ずしも検知しようとすることが良いこととは言えず、コンテンツの品質そのものに焦点を当てる方が本質であるから。

初日はこれにて終了! Day2~3 は2記事目に続きます。

初日はこれにて終了! Day2~3 は2記事目に続きます。

この記事をシェア

この記事をシェア