2025年7月23日~25日の 3日間、タイのバンコクにて開催された、Google社主催の Search Central Live Deep Dive Asia Pacific 2025 に当社のプロダクトマネージャー 市川莉緒と、海外SEO情報ブログの筆者でもある当社の執行役員 鈴木謙一が参加、登壇してきました。

この記事では2~3日目の様子をお届けします!(筆者:市川莉緒)

1日目の記事はこちら。

Day2 – Indexing Day

Check-in

3日間毎朝会場に着いたらチェックインをして参加の登録をします。登録といっても初日にもらった名札にシールを貼ってもらうだけですが。このシールを3日間分集めたら何かもらえるのかとワクワクしていましたが、実際は何もありませんでした(笑)。

ただ、毎日チェックイン時に何かグッズをもらえます。今日のグッズはタイでは超一般的なヤードムとピンバッジ(もらい損ねた 泣)。このヤードム、タイ人は多分全員持っているのですが、中に乾燥させた薬草?のようなものが入っており、メンソレータムのようなスースーした香りがします。これをこのまま鼻の近くに持って嗅ぐのですが、例えばリラックスしたい時や鼻詰まりのとき、眠気覚まし、乗り物酔いなどいろんな時に使われるようです。一度私もタイにプライベートで訪れて、ボートに乗ったときにひどく船酔いをしたのですが、その時にもこれを差し出されました。解消したのがこれのおかげだったのか、同時に飲んだ酔い止めだったのかは不明です。

今回のイベントのシールが貼られていてかわいいですね。

午前中のセッション

2日目は Indexing に特化した日です。 “Controlling Indexing”, “How is HTML interpreted?” という題名のセッションが続き、Googleが Webページをインデックスする上でどのようにコンテンツを理解するか、という話がされました。ここも基礎的な話と言えばそうなのですが、コンテンツや内容をGoogleが理解し、検索したユーザーに表示させる上では非常に重要なテクニカルな部分を改めておさらいします。逆にここを抑えていないとどんだけ良いコンテンツを書いてもGoogleに認識してもらえず、届けたいユーザーに届かない… なんてことも。そんなことにならないためにも気をつけたいポイントをいくつか抜粋して紹介します。

<主な内容>

- Indexing をする前に、そのページの中身を理解するために、Googlebot が HTML を解析し、DOM に変換した上でページの構造を理解している。

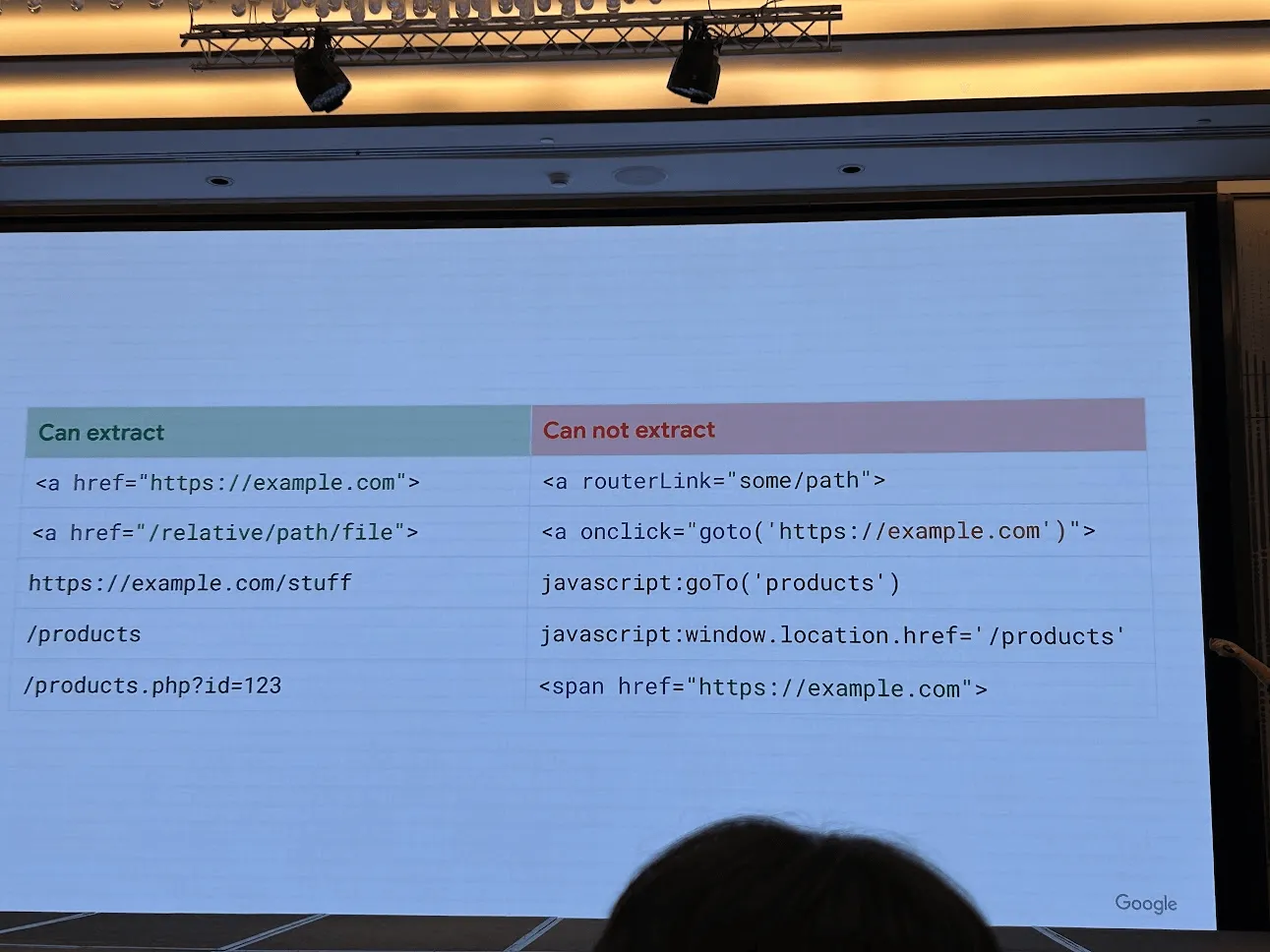

- 同時にページ内のリンクの抽出も行う。ページ内にリンクを表示する方法が複数通りあるが、onclick や JavaScript で記述されているものは、Googlebot は抽出できない(= 認識できない)

- txt ファイルに記述することで、ページの indexing をコントロールすることができる。通常通りインデックスしてもらいたいページであれば、robots.txt ファイルでブロックしないように気をつける必要がある。

その他にも、 “What Is Google Friendly JavaScript” というセッションもあり、JavaScript が使われている Webサイトにおいての注意点やよくある失敗など、これまたコンテンツの品質以前に大事なテクニカルな話が続きます。

<主な内容>

- よくある失敗: DOM形式にレンダリングされた時にコンテンツが表示されていない、など。

- ユーザーが自分でスクロールしてローディングしないと表示されないコンテンツや、ユーザー側での許可を必要とするようなAPIの使用、など。

- コンテンツの表示切り替えにフラグメント (#path=products のようなもの) を利用しているケースは、Googlebot には認識できないため、History API を使うことが推奨される。

午後のセッション

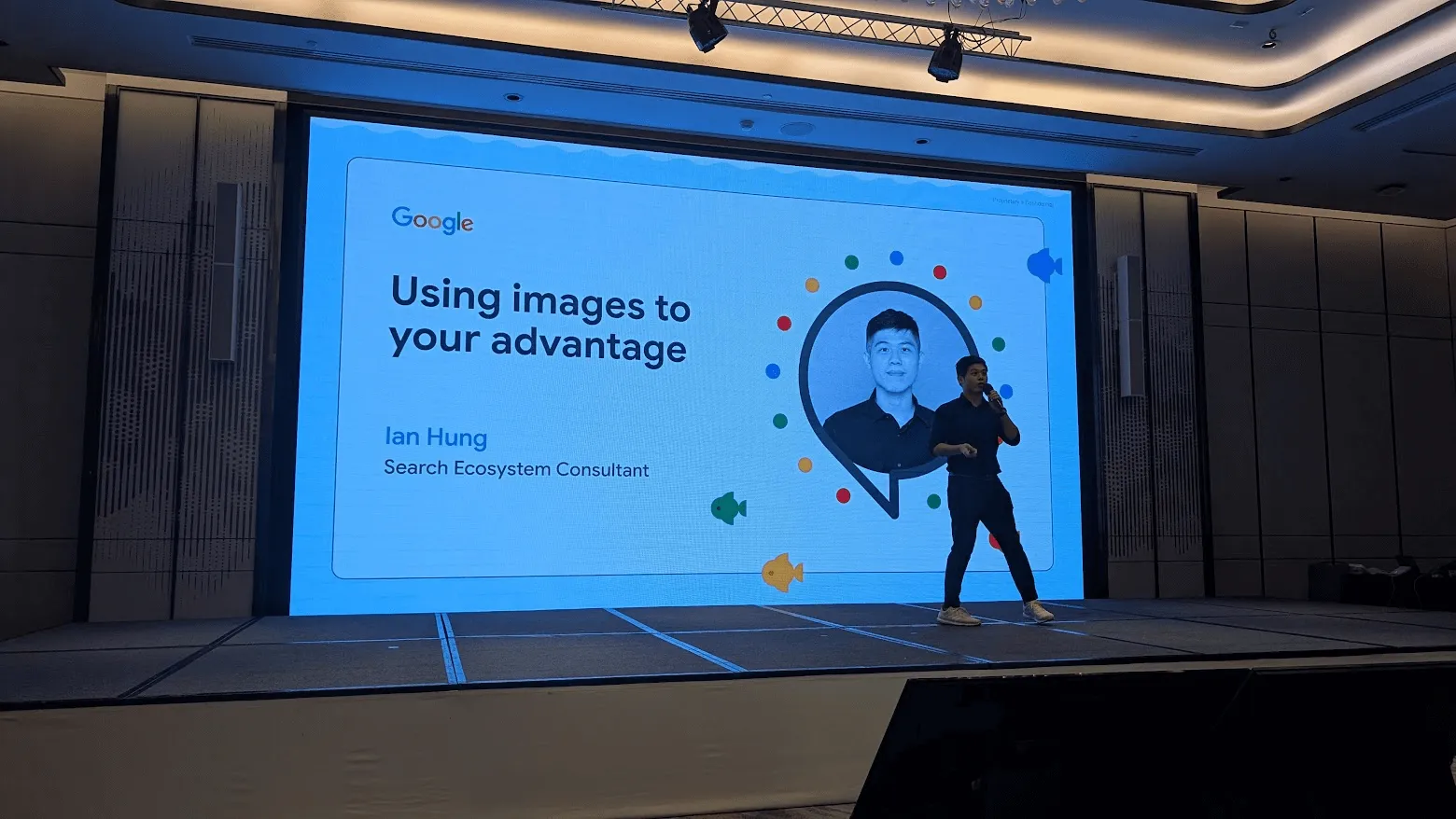

セッション数が結構多かったのですが、取り立てて語られることの少ない、画像や動画のSEOについて話されていたセッションを紹介します。

「東南アジアには2億9000万人のYouTube視聴者がいます。これは東南アジアだけの数字なので、アジア太平洋地域全体となると、さらに大きな数字になります。そして、東南アジアの買い物客の40%が動画を参考にしています。40%以上が、このマルチメディアフォーマットを頼りに、情報に基づいた購買決定を下しているのです。」

という導入から始まります。個人的にも商品をオンラインで買う際に、YouTubeで(スポンサーではない)動画を見て吟味する機会も増えてきました。動画や画像などのビジュアルコンテンツは通常の検索結果、画像や動画タブにも表示されるため、ユーザーの目に触れる機会も多いですよね。今一度動画や画像の最適化についてもおさらいしておくのにはちょうどいいセッションでした。

<主な内容>

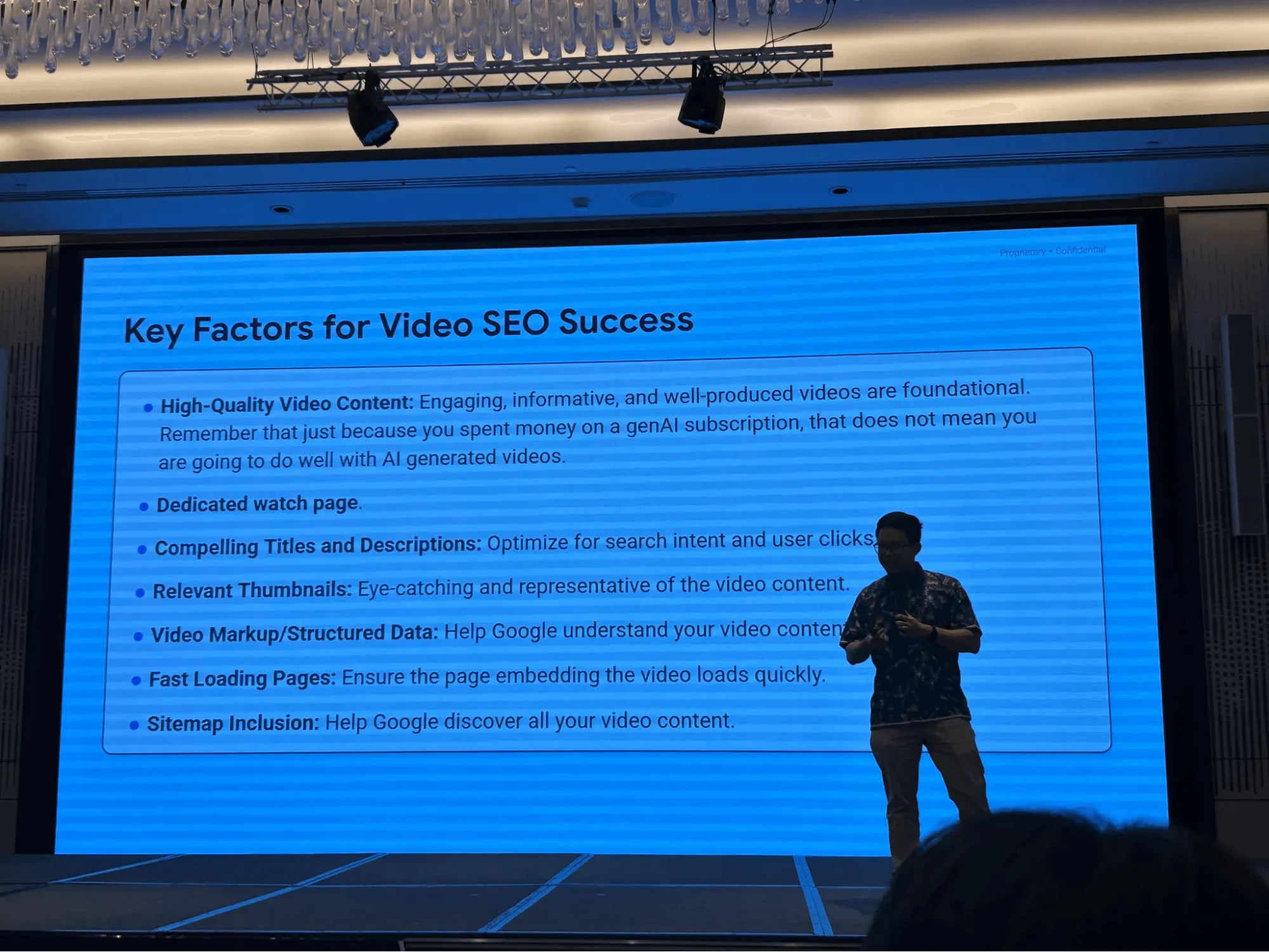

- 動画SEOで最も大切なことは、コンテンツ自体が高品質であること(記事と同じ)

- その他には、タイトルや動画の概要、サムネイルがコンテンツと関連性があり鮮明で分かりやすいこと。構造化データを使ってGoogleがどんな動画であるかを理解しやすいように示す。など。

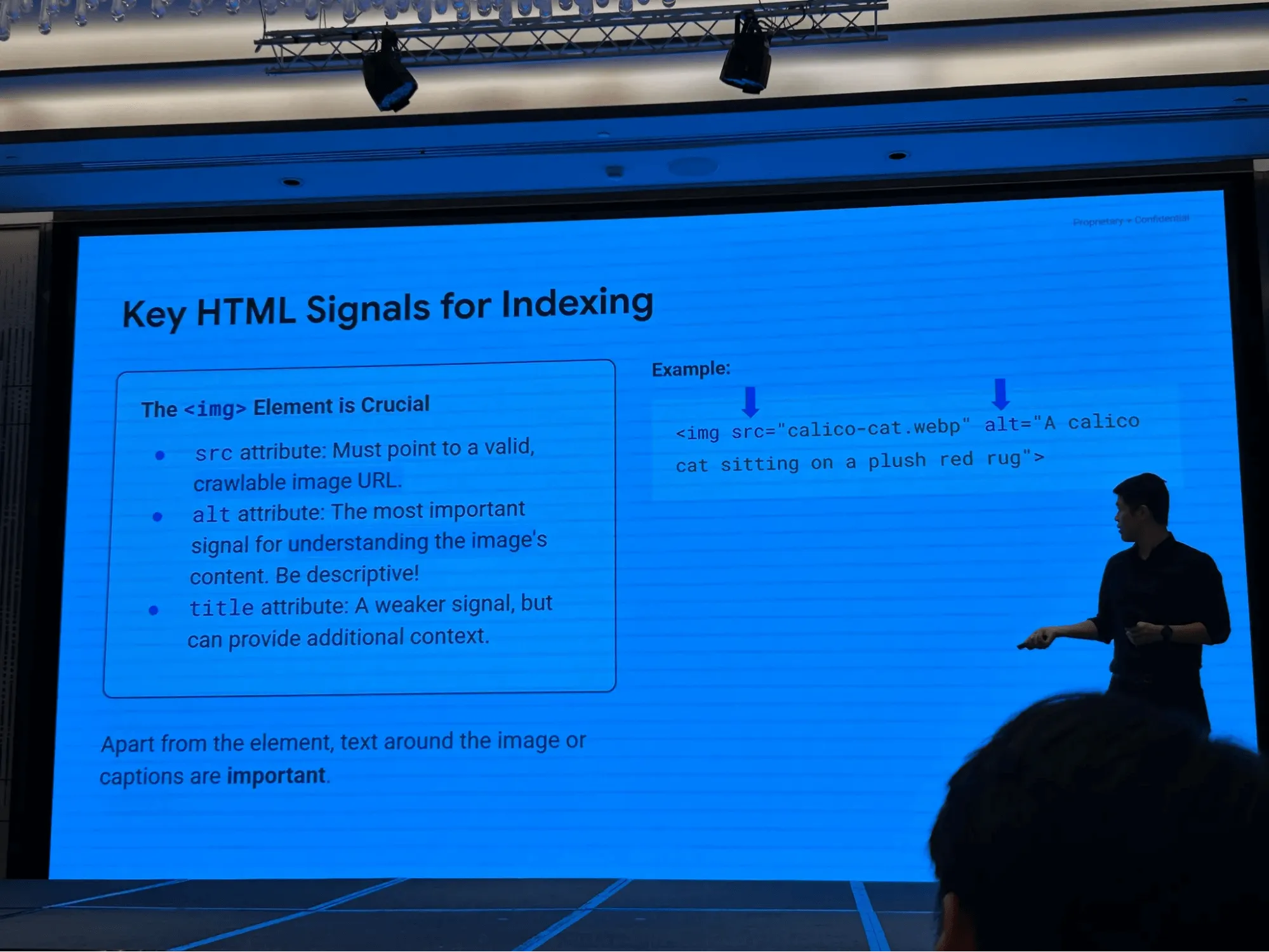

- Googlebot が画像をインデックスする上で、アクセスできる画像のソースURLをつけ、<img> タグで括ることと、alt 属性を書くことが最も重要

- 画像そのものだけでなく、画像の周辺のテキストも画像の内容について理解する上で重要な要素

- 画像のインデックスもtxt でコントロールできるが、画像の場合のクローラーは Googlebot-Iimage が使われ、画像をインデックスさせたくない場合は noimageindex を記述する。

- GoogleはAI生成の画像も動画も、AIだからと言って意図的にインデックスしないようなことはしない。ユーザーが求めるようなものであればAIで生成されたものであったとしてもユーザーに表示する。そのため、AIで生成した画像や動画のクローリングを意図的にブロックする必要はない。

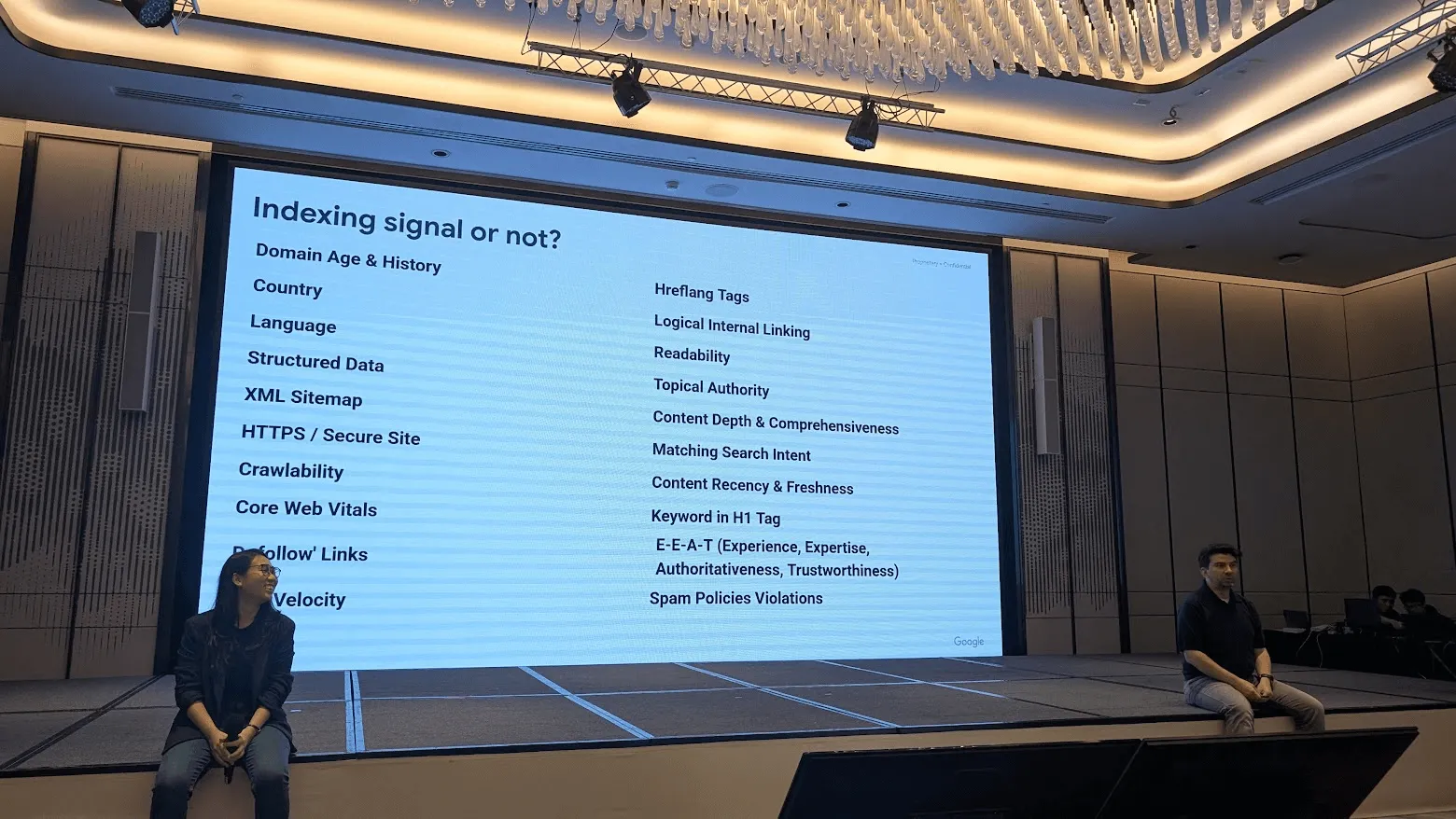

その後も、インデックスシグナルにどんなものが用いられているかをクイズ形式でみんなで考えたり、Google Trends の API の発表があったり、ただセッションを聴くのではなく、参加者が一緒に参加したり、ワクワクするような内容が展開されました。

他にも紹介したいセッションはたくさんありますが、だいぶ長くなってきたのと、まだ Day3 が残っているので Day2 のセッションは一旦ここまでにします。笑

他にも紹介したいセッションはたくさんありますが、だいぶ長くなってきたのと、まだ Day3 が残っているので Day2 のセッションは一旦ここまでにします。笑

ランチももちろんありましたが、セッションの合間に取って食べられるように常に食べ物を用意してくれています。甘いものと、なぜか 3日間ずっとあった焼き鳥。タイではよく食べられるのでしょうか?タイ料理で使われるようなソースにつけて食べたり、塩味でそのまま食べたり、と色々なパターンがあるようです。本当に日本の焼き鳥みたいですよね。

そしてさすがは東南アジア!フルーツも盛りだくさん。スイカもメロンもとっても甘くて美味しかったです。これをたくさん食べられるのは幸せでしかありません…。

そしてさすがは東南アジア!フルーツも盛りだくさん。スイカもメロンもとっても甘くて美味しかったです。これをたくさん食べられるのは幸せでしかありません…。

Day3 – Serving and Ranking Day

You made it to Day 3! Yay!

3日間のカンファレンスもなかなか珍しいので、色々なところから疲労の声が聞こえてきます。笑

最終日のチェックインでは、今回のイベントオリジナルのピンバッジを貰いました。前日に貰い損ねたので、開場の1時間前に行った甲斐がありました(笑)。今回のイベントタイトルにもある “Deep Dive” 、直訳すると「深く潜る」なので、潜水艦なのでしょうか。めっちゃくちゃかわいいです。

朝のセッション

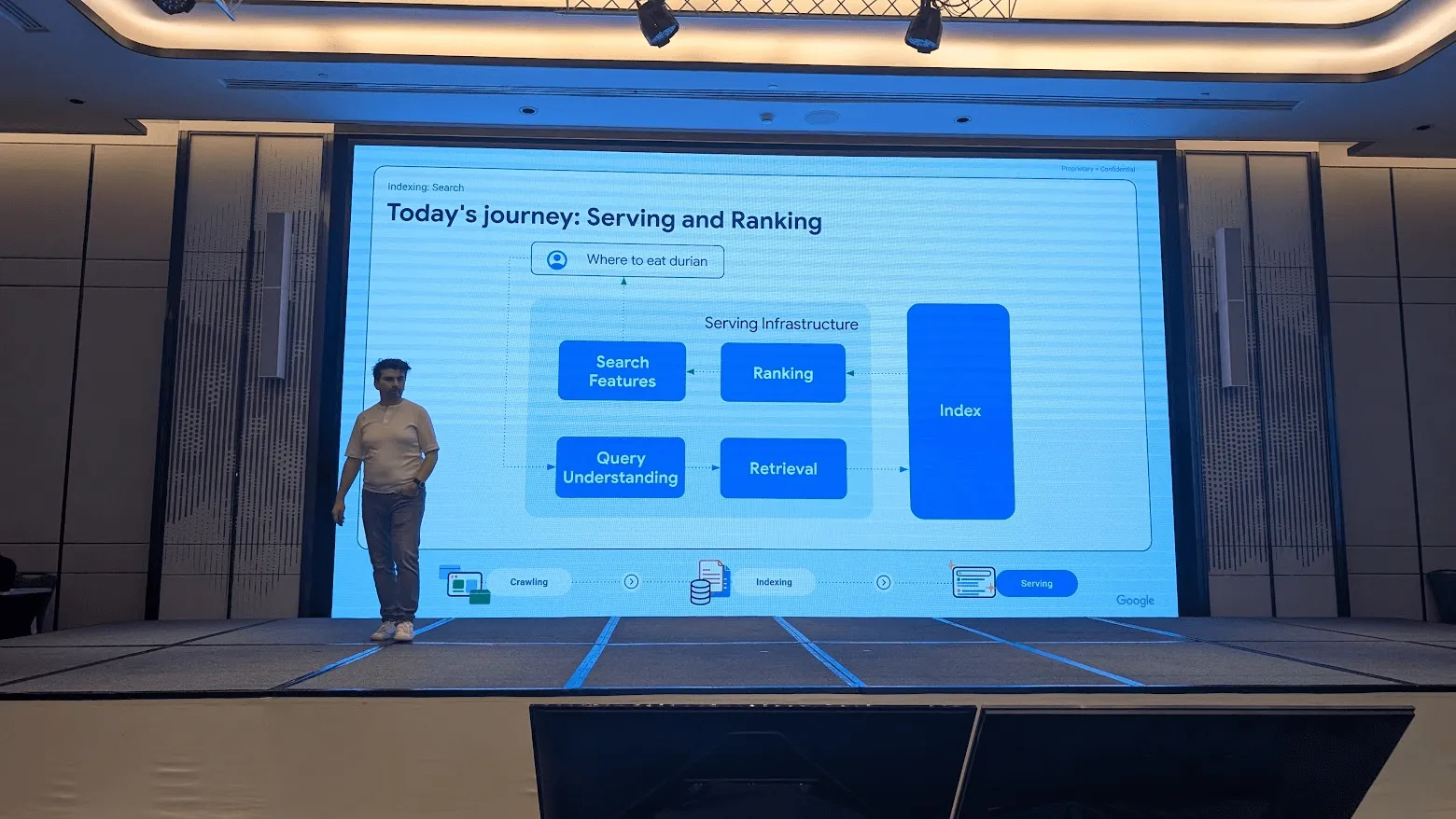

さあ、いよいよ最終日。今日のテーマは Serving と Ranking です。ユーザーに検索結果を返すステップですね。

これも基礎的な内容のおさらいですが、ユーザーが検索したとき、このように Google は結果を返しています。

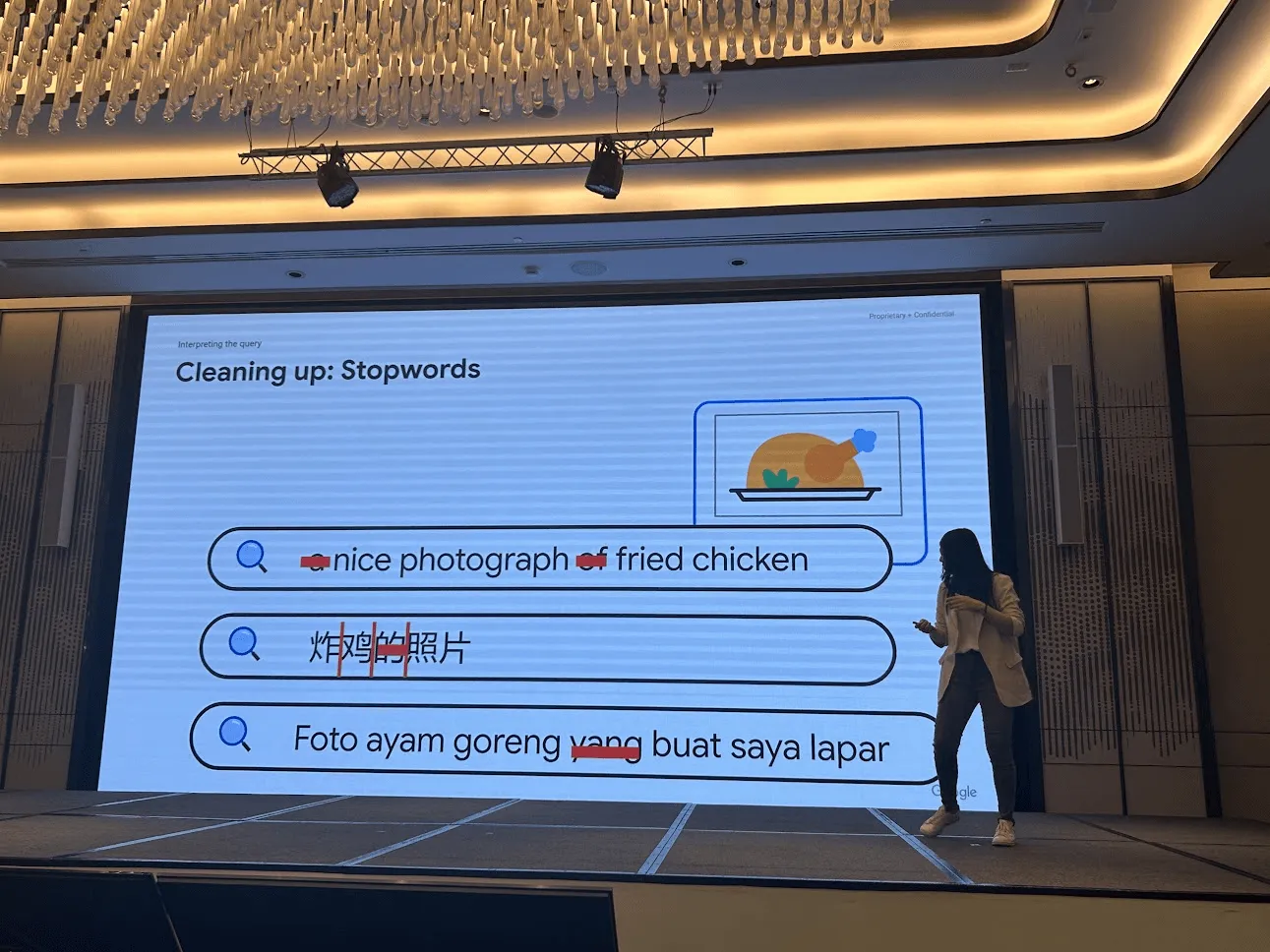

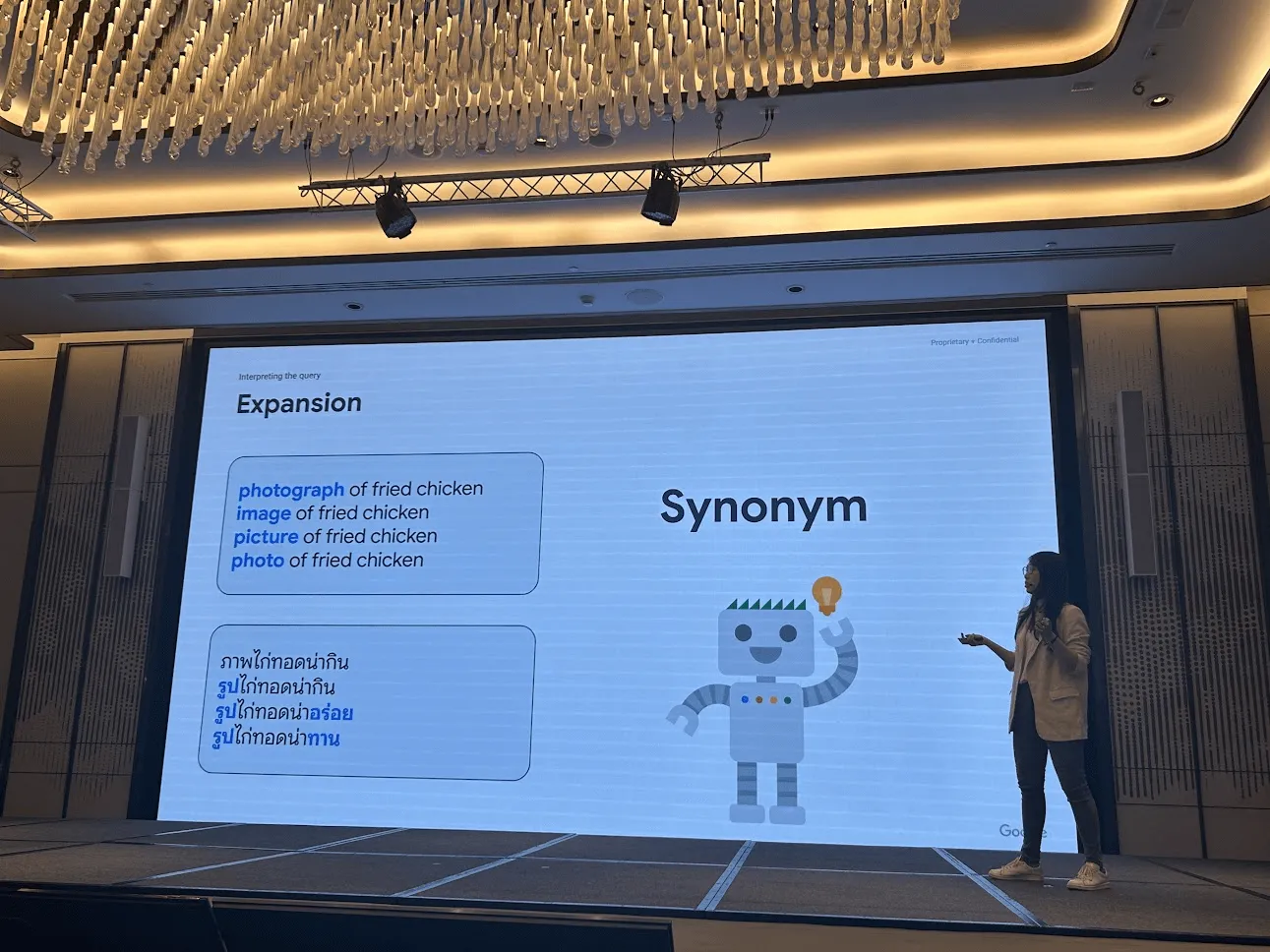

そしてこの Query Understanding のステップ、いわゆるユーザー (人間) が入力したクエリの意味や意図を Google が解釈するステップですね。もちろん人間が入力する言葉なので、機械的に理解するには色々な技術や手法が使われています。例えば、入力された文章を単語ごとに区切ってストップワード(それ自体にあまり意味を持たない語)を除外したり、単語の類義語を拡張したり、別の言語の単語(例えば元は中国語だがアルファベットで入力された時)を解釈したり…。

Cherry氏は、このユーザーの入力クエリを理解し適切な結果を返すために様々な技術が使われているので、パブリッシャー側はあまり深く考える必要はないと締めくくりました。

午前中のライトニングトーク – Facets of Quality

確かに3日目なので疲労はきているのですが、個人的に全く油断できませんでした。

というのも、この日は私のライトニングトーク登壇の日… 7分間とはいえ、300名弱の前かつ Google 社員がいる前で SEO の話をするのは、ほぼ初の試みなので緊張します…。

登壇前から Garyには、7分オーバーしちゃうかもしれないから大目に見てね、と懇願していました笑。

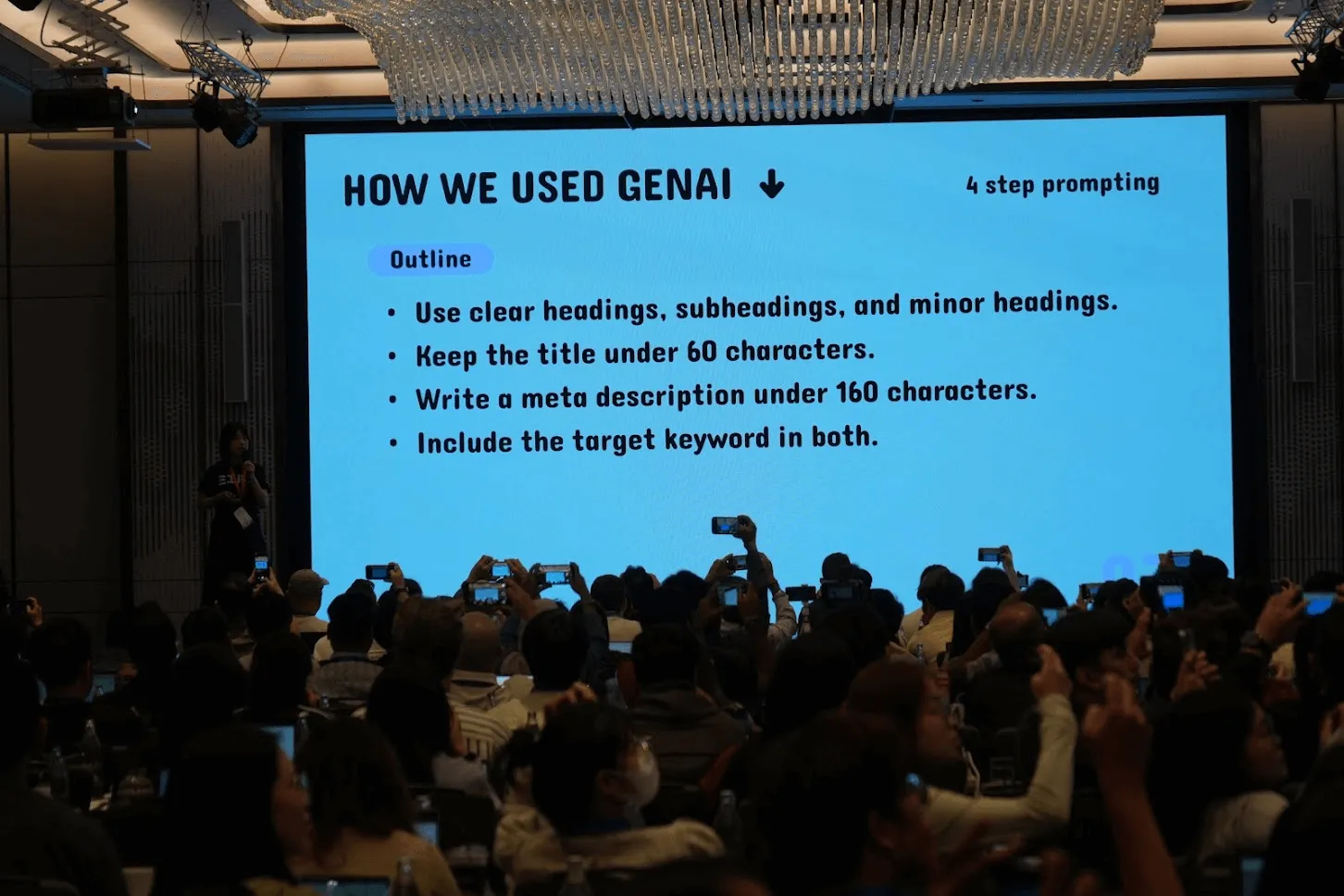

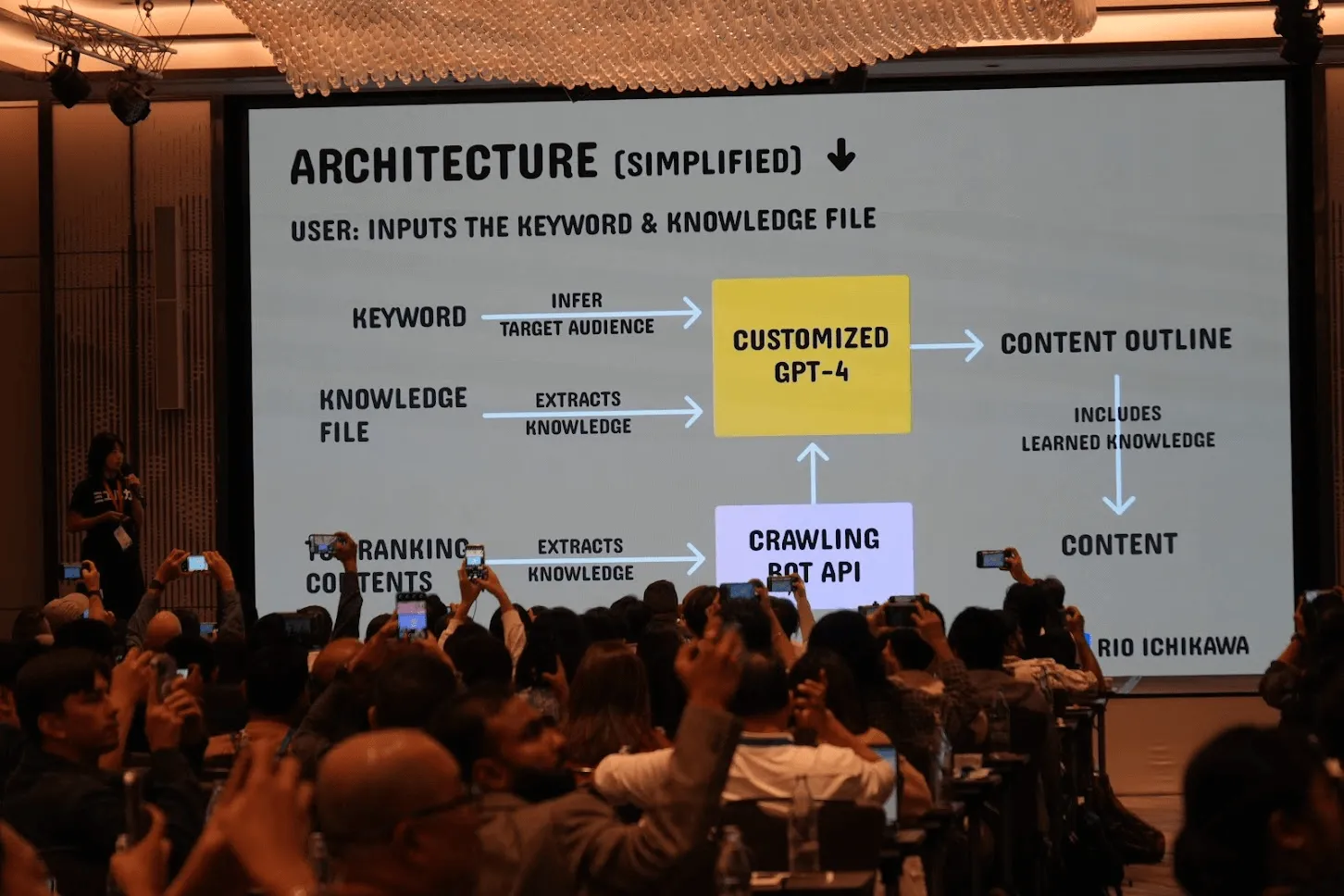

内容は、生成AI をコンテンツ作成にどう上手く活用するか、そして生成AI を使って作成したコンテンツのランキングとUXの結果を実例を交えて話しました。

ステージはこんな感じ。なかなか大きいんです。これまで何度か海外の舞台で登壇していますが、トップ1, 2 くらいで大きい舞台でした。下に登壇者用にモニターを用意してくれていますが、小さくてあまり見えないくらいには舞台が大きいと感じました。

7分という短い時間ではあったものの、数値的な結果を交えて話した甲斐もあってか、たくさんの方から興味関心を示していただけました。これまでの登壇時にはないくらい、沢山の方から質問いただいたり、2ショットを依頼されたり (?)。喜んでもらえたのは私としてもやりがいがかなり大きかったです。

下の写真は一緒に参加・登壇した Team Japan の1人が撮ってくださっていたのですが、スマホを掲げて写真を撮っている人が多いことに驚き(登壇中は気づかなかった)、記者会見みたいだね、と談笑していました (笑)。

登壇したらもらえる登壇証明とGaryとの 2ショット。

朝イチに登壇を終えられてようやく肩の荷が下りた感じがしました。

朝イチに登壇を終えられてようやく肩の荷が下りた感じがしました。

ライトニングトークではなく、Google社員によるセッションですが、コンテンツのクオリティというテーマに続いて、高品質なコンテンツを作る上でどんなことを重視すべきか、とても分かりやすく詳しい説明をしてくれました。まとめるとこんな感じ。Effort (努力)、Originality (独自性)、Talents or Skill (才能やスキル。言い換えると自分が詳しく知っていること)、Accuracy (正確性)。この4つを存分に発揮することがいわゆる高品質なコンテンツ、ということですね。

3日間の総括とSEOの今後

間にもいくつかセッションを挟みましたが、最後の総括のセッションでは 3日間を通して学んだこと、AI が盛んになっても変わらず大切にしたいこと、などを Gary氏がまとめてくれました。

… 余談ですが、この前日の夜に Gary 含め何人かの Google 社員の方々と日本からの参加者数名でディナーに行きました。深い話やパーソナルな話もでき、凄く楽しく有意義な時間だったのですが、終わりに「これから部屋に戻って仕事をしないといけない。明日の最後のセッションのスライドが完成していないんだ…」とGaryが呟いていました。3日間登壇しっぱなしでしたからね…。Google社員にとって、いかにこのイベントの企画や準備に時間を費やしているかが伺えます。

結果的にとても楽しいイベントだったので、Gary はじめ、Google社員の方々には本当に感謝です。

内容としては、Crawling -> Indexing -> Serving のプロセスのおさらい、Google 検索で使われているAIについてのおさらい、高品質なコンテンツと低品質なコンテンツ(スパム)のおさらい…

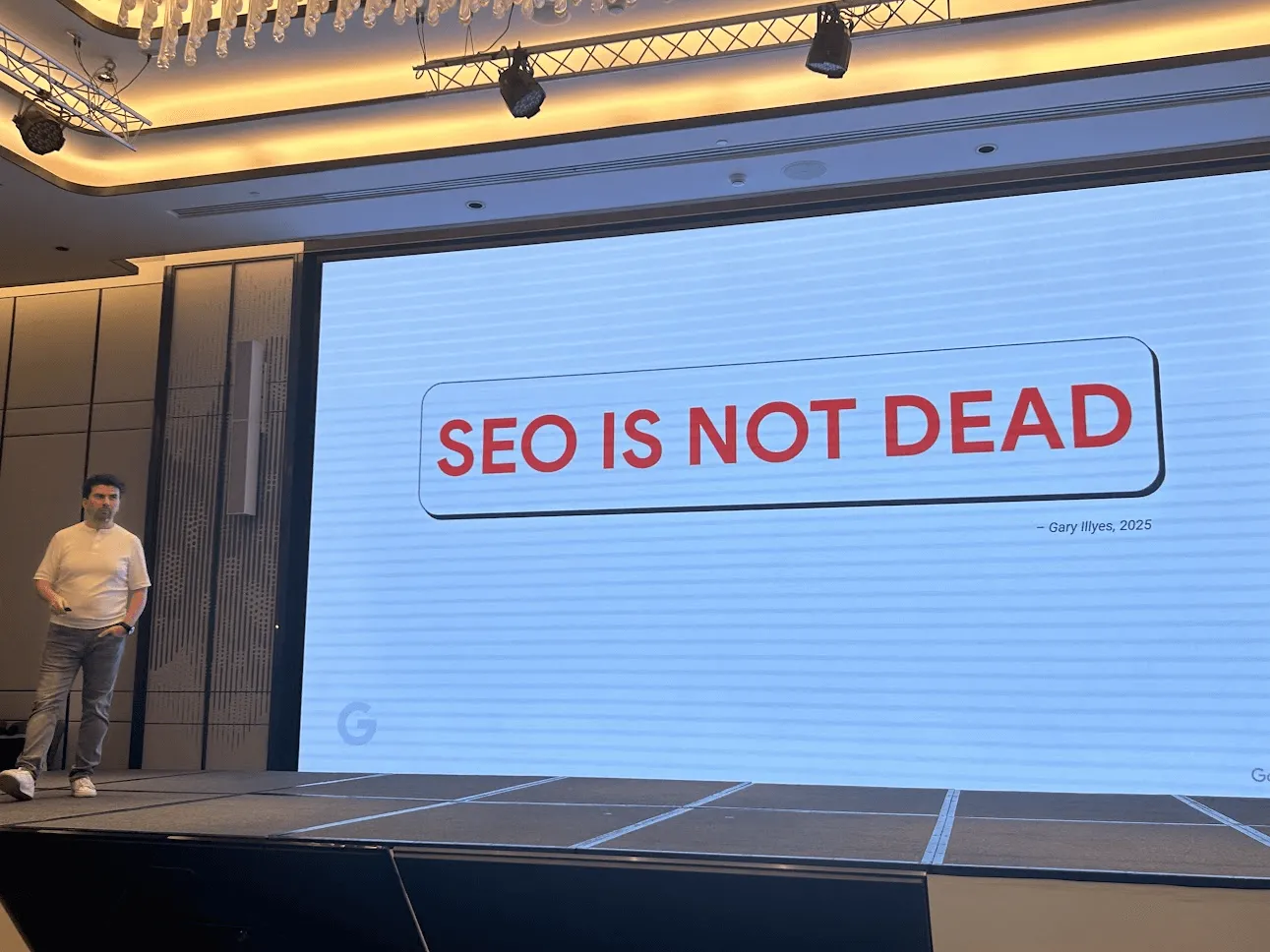

そしてハイライトはこちら…

検索のあり方は変わっていっても、検索をするという行動自体はなくならない。それがあり続ける以上 SEO はなくならない。そう語りました。

検索のあり方は変わっていっても、検索をするという行動自体はなくならない。それがあり続ける以上 SEO はなくならない。そう語りました。

好奇心を持って情報を探そうとするユーザーに有意義な情報を届けるということは、我々コンテンツ提供者からするとこれからも自信を持ってやり続けたいことですね。

- AI をどんどん活用しよう。

- ただし情報の正確さなど、責任もって活用しよう。

- Googleにおける AI検索機能は従来のSEOと変わらない。これまでと同じことを意識しよう。

まとめ of #scldd25 #searchcentrallive

1: AIどんどん使おう

2: ただしレビューするなど責任持って使おう

3: Google検索におけるAIはこれまでのSEOと同じ pic.twitter.com/fTE80Yy4RH— ミエルカくん🐱 (@Mieruca_kun) July 25, 2025

AIが色々な場面で一般的になったとしても、それを責任持って活用し、上手く付き合っていくことがコンテンツを世の中に発信し続ける我々としての責務だと改めて強く感じました。

このレポートでも何度か書きましたが、AI Overviews や AI Modeなど、AIを使った新しい検索機能は登場していますが、コンテンツを見つけてユーザーに届ける、という仕組みにおいては従来の検索と同じ。特段新しいことをする必要はありません。「SEOは終わった」「時代はLLMOだ」「LLMに最適化するには〇〇をしないといけない」色々な説が巷ではまこと実しやかにささやかれてています。新しい技術やサービスが登場していることの変革期において、まだ不明確なことも多いので、不安になることも多いのは確かです。未来がどうなるか、誰にも予見できません (Garyですら今後の検索がどうなるか全て知っているわけではない)。それでも、ユーザーや自社のお客様に情報(サービスも含む)を届けていく我々コンテンツ提供者、広く我々事業者からすると、不明確な情報に踊らされることなく、目の前のユーザーに常に向き合って自信を持って情報発信をしていきたいものです。

不明確かつ不正確な情報を探すことに熱心にならず、自分たちのユーザーがどんなことを知りたがっていて、どんな商品を求めているのかを知ること、そしてそこにどのような価値を届けるのか、それを考えることに最大限時間を費やしたいなと、プロダクト開発をしている身としても改めて考えさせられました。

ここまでどこまでの方が見てくださっているかは不明ですが(笑)、同じように共感してくださっている人がいれば幸いです。

以上、Search Central Live Deep Dive APAC 2025、3日間の参加・登壇レポートでした!

この記事をシェア

この記事をシェア