シリーズ形式でお伝えしているオウンドメディア業界別事例。今回は、弁護士・行政書士などの士業界のオウンドメディアの成功事例を紹介します。

近年、弁護士、行政書士、税理士などの士業において、オウンドメディアを活用した集客・ブランディングが重要視されています。

テーマによっては、YMYL領域にあたるので正確な情報の発信だけでなく、執筆者や監修者の情報を記載することもユーザーに信頼されるためには重要になってきます。今回は下記の5つの成功事例を紹介します。

① クエストリーガルラボ(QUEST法律事務所)

② 弁護士が教えるパーフェクト離婚ガイド(アディーレ法律事務所)

③ 公正証書をはじめて作成する(船橋つかだ行政書士事務所)

④ はやみず総合事務所

⑤ 佐野伸太郎税理士事務所

実際に成果を出している事例を参考に、自社のメディア戦略に活かしてみましょう。

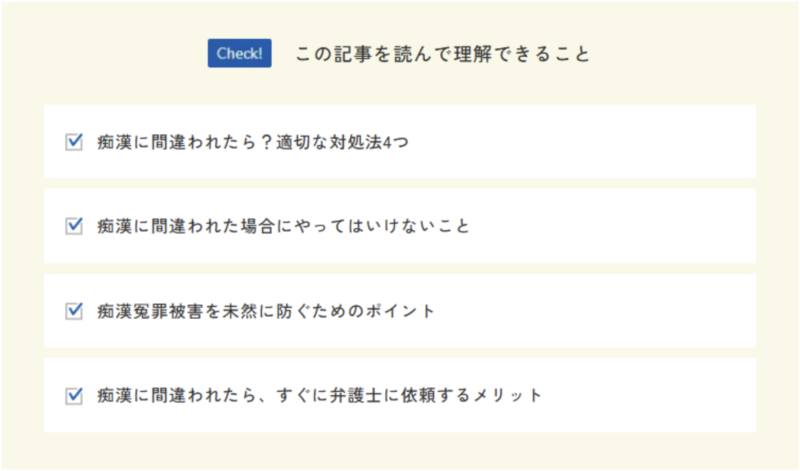

1.クエストリーガルラボ

QUEST法律事務所が運営するオウンドメディア。全記事を代表弁護士が監修しています。

◆コンテンツ

男女問題、労働問題、交通事故、刑事事件の法的問題に関するコンテンツがあります。記事の冒頭に「この記事を読んで理解できること」がまとめてあり、読み進めやすく工夫されています。

解説コンテンツもイラストや図が多く用いられ、難しく感じがちな法律問題も簡単に分かりやすく説明してくれます。

◆コンバージョン

サイドバーや各記事内に数箇所、固定フッターにPRページへのリンクが設置されています。PRページで説得を行ってから無料相談やシミュレーションなどに誘導する仕組みです。

◆ソーシャルメディア(SNS)の利用状況

FacebookとXのアカウントがあり、フッターから遷移することができます。どちらもフォロワー数が少ないため、注力されていない様子です。

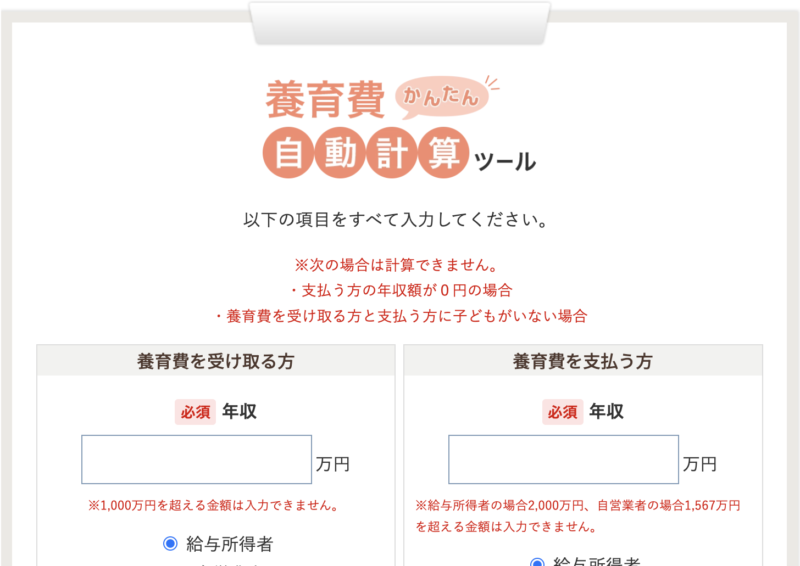

2.弁護士が教えるパーフェクト離婚ガイド

アディーレ法律事務所が運営するオウンドメディア。離婚に関するノウハウを弁護士視点で提供しています。

参考:https://www.adire-rikon.jp/

◆コンテンツ

離婚問題に関する幅広い読み物コンテンツに加えて、養育費自動計算などシミュレーションツールも用意されています。

「養育費」「離婚の慰謝料」など主要な離婚問題の検索ニーズに対応し、検索結果から流入を得ていることが推測できます。各ページ下部には監修した弁護士のプロフィールがあることも安心できますね。

◆コンバージョン

各コンテンツ内やコンテンツ下部、トップページに説得型PRページやWeb相談への導線があります。AIチャットボットが導入されており、気になることを気軽に相談できることも魅力です。

◆ソーシャルメディア(SNS)の利用状況

オウンドメディア専用のアカウントはありませんが、アディーレ法律事務所のFacebook、X、YouTubeチャンネルがあります。YouTubeに力を入れているようで、チャンネル登録者数は8680人(2025年2月現在)となっています。

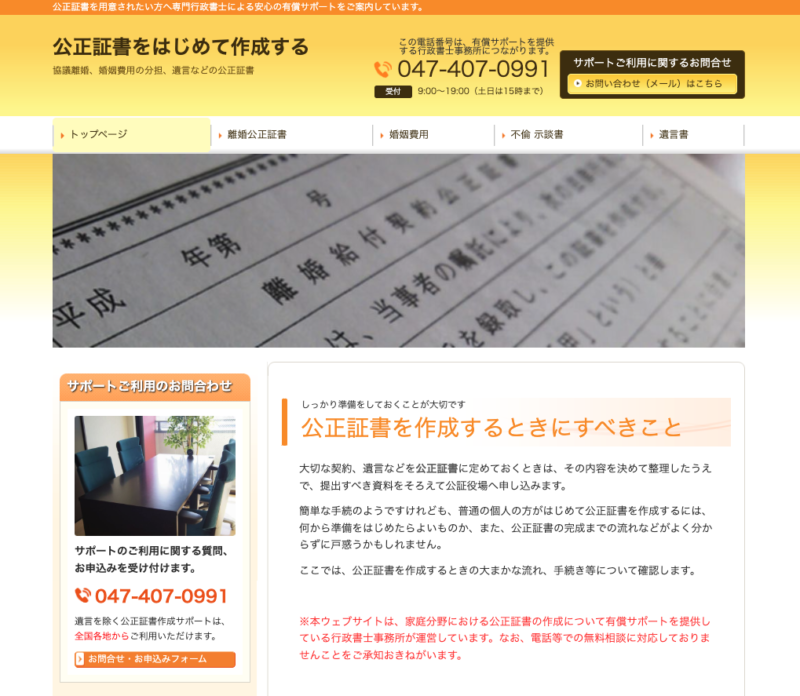

3.公正証書をはじめて作成する

船橋かつだ行政書士事務所が運営するオウンドメディア。お悩みダイレクトなサイト名が特徴的です。

◆コンテンツ

離婚契約や婚姻費用などの男女問題に関する公正証書についてと、遺言書に関する公正証書についてのコンテンツがあります。公正証書を作成するまでにどうすればよいのか?何を用意すればいいのか等を詳しく解説してくれます。離婚に関する公正証書についてはさらに詳しく解説したサイト「離婚公正証書の作成準備を始める」「婚姻費用@合意書サポート」を運営しています。

◆コンバージョン

各コンテンツ下部、トップページ上部に電話問い合わせとフォーム入力への導線があります。

◆ソーシャルメディア(SNS)の利用状況

SNSのアカウントはないようです。

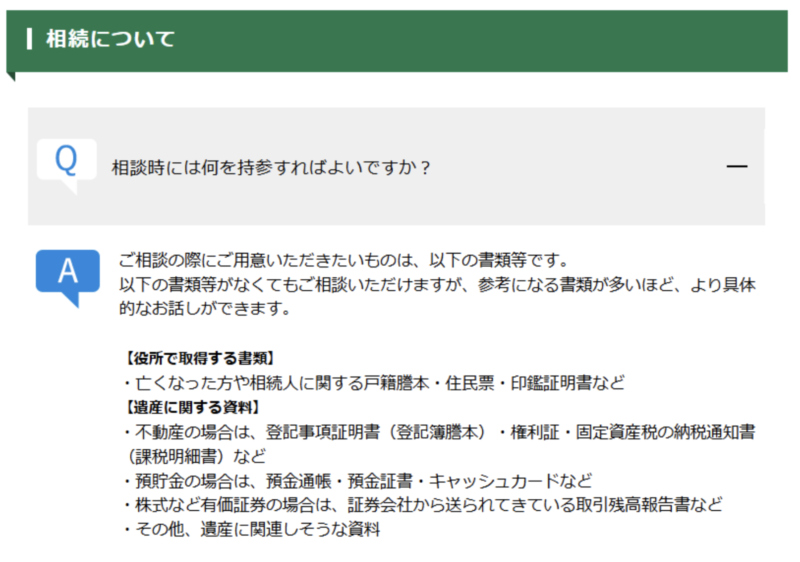

4.はやみず総合事務所

はやみず総合事務所のコーポレートサイト。配下のブログで基礎知識に関するお役立ちコンテンツや各法的手続きに関するQ&Aを掲載。

◆コンテンツ

コーポレートサイト配下のブログに多くのコンテンツが掲載されています。全ての記事の監修を代表の司法書士が担当。またよくある質問はカテゴリー毎にQ&Aの形式でまとめられています。

◆コンバージョン

各コンテンツ内やコンテンツ下部、トップページ上部また、ポップアップで問い合わせフォームへの導線が表示されます。コンテンツ内の導線ボタンは記事に合わせてテキストが変更されています。

◆ソーシャルメディア(SNS)の利用状況

代表の速水さんがYouTubeで動画を発信しています。

信頼性高く、分かりやすく伝えることが重要

弁護士や司法書士、行政書士など士業の領域は深刻な悩みが多く、場合によってはユーザーの人生を左右することになりかねません。信頼性の高いコンテンツがあることが大前提ですが、それをユーザーに伝えるためにも著者・監修者情報を分かりやすく記載しておくことも重要ですね。その上で、調べているユーザー自体はよく分からなくて検索しているはずなので、専門用語を使わない、図やイラストを用いて解説する、などの表現の工夫も大事になっていくかもしれません。

著者PROFILE

大学卒業後、2019年に新卒第5期として入社。ウェビナー・展示会運営やメルマガ、ミエルカ事例取材・執筆などオンライン/オフラインを問わず幅広い施策を担当。学生時代、毎週30人以上の小学生の作文を添削していた経験から、読みやすい文章とは?について日々模索中。趣味はスポーツ観戦、読書、コロナ自粛をきっかけに韓国ドラマにハマり中。

>Twitterのアカウントは@ta_yumeko

この記事をシェア

この記事をシェア