様々な領域の「知」を求めて、有識者の皆さんと対談する連載「 #知の探索 」。インタビュアーは、当社の本田卓也が務めます。

様々な領域の「知」を求めて、有識者の皆さんと対談する連載「 #知の探索 」。インタビュアーは、当社の本田卓也が務めます。

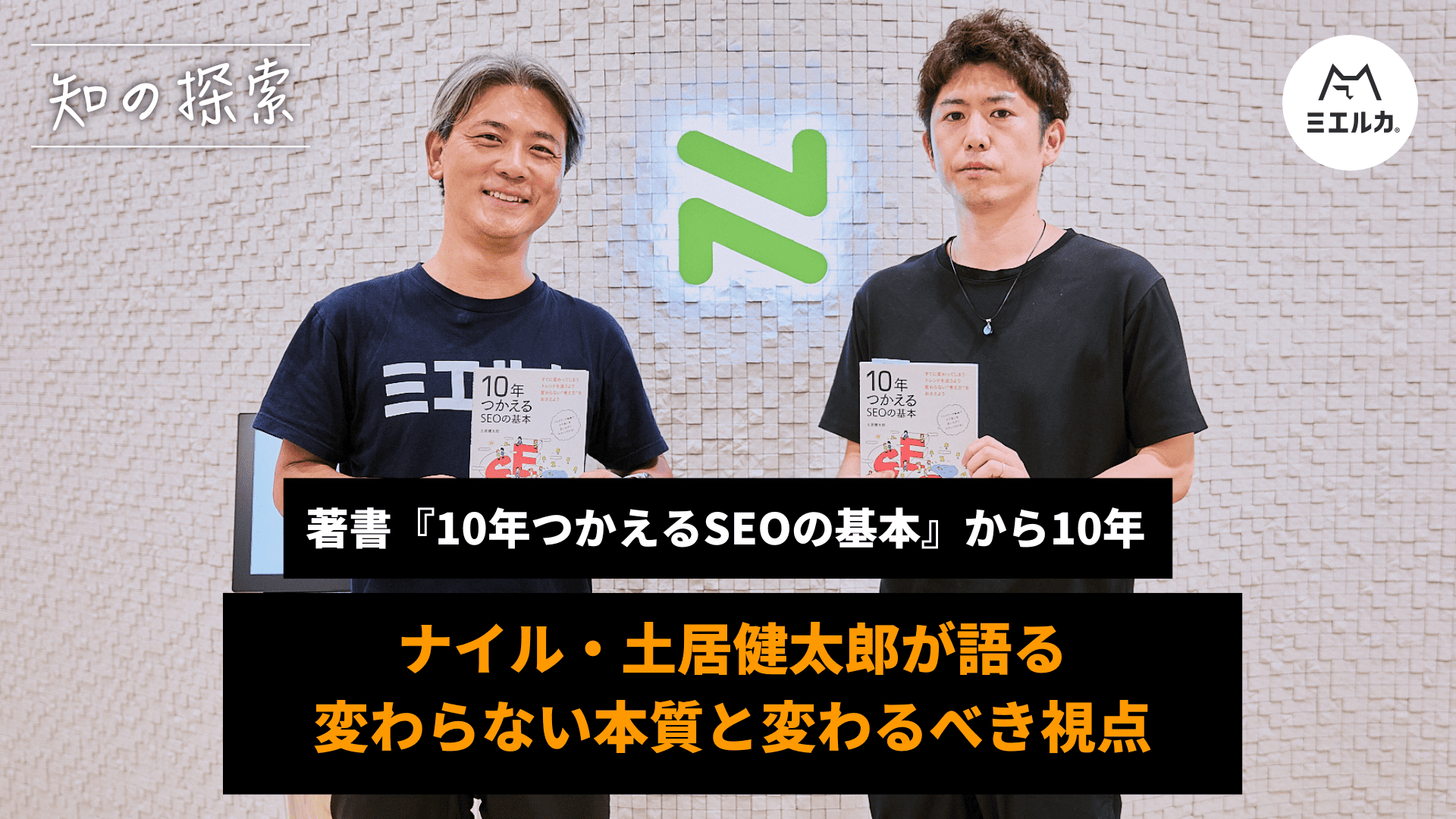

今回のゲストは、ナイル株式会社取締役・人事本部本部長の土居健太郎さんです。

土居さんの著書『10年つかえるSEOの基本』は、2015年の刊行から10年経った今もSEOに取り組むマーケターの教科書として、多くの支持を集めています。そんな土居さんは、東大中退、フリーターという経歴からナイルに入社。同社は2010年にデジタルマーケティング事業を開始、自社事業を軌道に乗せ、2023年には東証グロースに上場し300名規模の会社に成長しました。

土居さんはナイルでさまざまな事業を立ち上げ、現在では人事の立場で組織の成長と向き合っています。そのキャリアを振り返りながら、著書で書かれた内容が10年でどう変化したのか、これからの10年を見据えて、マーケターは何をすべきなのかを語ってもらいました。

(執筆・撮影:サトートモロー 進行・編集:本田卓也)

漫画に囲まれた幼少期、東大受験からの留年、そして退学

本田:

土居さんとは10年以上の仲ですが、昔の話はあまり聞いたことがなかったなと。まずは土居さんの幼少期の話から聞きたいです。

土居:

幼少期か、ごく普通の子どもでしたよ。近所の幼稚園、小学校、中学校に通うごく普通の一般家庭で育ち、RPGや漫画、ミニ四駆にハマる毎日を過ごしていました。

本田:

この連載でインタビューしたSEOの専門家の方々は、幼少期に何かにすごくハマっていた人が多いです。土居さんは何にハマっていましたか?

土居:

『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』『クロノトリガー』『マリオカート』など、メジャーなゲームを中心にやり込んでいました。あとうちって、物心ついた時から漫画が身近にあって、ひたすら漫画を読む中で言葉を覚えました。

子どもの読み聞かせといえば絵本が定番ですが、うちはそれが『ドラゴンボール』だった。他にも『ドラえもん』と『聖闘士星矢』、『ミスター味っ子』とかがあったかな。『聖闘士星矢』のおかげで、4歳くらいには「※万事休す」って言葉を知っていました(笑)。

※海将軍クリシュナの技「クリシュナ・マハ・スパルタ」を受け、青銅聖闘士シリュウが絶体絶命の危機に陥る時

小説みたいな文字しかない本は今でも読めなくて、漫画からいろいろと学びました。

本田:

いたって普通の子どもだったと言いますが、東大に入っているわけだから勉強はできたんですよね?

土居:

そうでもなかったですよ。僕が勉強でフィーバーしてた時期は幼稚園から小学校低学年くらいまででした。三つ上の兄がいて、彼が勉強しているものをずっと見ていたのと、『ドラえもん九九の歌』というカセットテープをずっと聞いていました。そのおかげで、幼稚園 に入園する時には掛け算の九九は全部言えたし、自分の名前を漢字で書いていました。

それと、これまたなぜか家に置いてあった『ドラえもん算数おもしろ攻略』シリーズを幼少期から読んでいて、小学校に入る頃には分数小数くらいまでは理解してたと思います 。このシリーズは面積体積、分数小数、図形、グラフ、つるかめ算など、数量計算の基礎から応用が学べるのでおすすめですよ。

けれど、その後はゲームと漫画の毎日でした。あっという間に周りとのアドバンテージはなくなって、小学校高学年には塾に通う子たちのほうがずっと成績が良かったです。

本田:

ガリ勉タイプではなかった?

土居:

ガリ勉どころか、家で勉強する習慣はほとんどありませんでした。高校進学後からは内申点にも興味がなくなって 、高校に入ってからは定期テストで8点とか取ってました。ただ、順位が発表される実力テストだけは、1週間くらいめちゃくちゃ勉強しました。短期でガッとやるタイプで、計画的に努力し続けられるタイプではなかった。

本田:

そんな土居さんがなぜ、東大を目指したのですか?

土居:

きっかけは高3の春です。まだ部活をやっていた頃に塾の先生と進路の話しになり、近所の国公立に行ければいいと答えました。そうしたら、「土居ちゃんは英語と数学ができるんだから東大へ行った方がいい」と言われたんです。

たしかに、昔から算数や数学は好きなほうでした。あと高校の先輩からずっと、「勉強はしなくてもいいけれど、英単語だけはしっかり覚えておけ」と言われていて。高1の時点で必死に勉強して、『ターゲット1900』という教材に載っている英単語はすべて覚えていました。

そして、塾の先生に乗せられた勢いのまま友人にも「東大を受けるかもしれない」と言っていたら、えらい盛り上がっちゃって、引くに引けなくなっちゃったんですよね(笑)。

結局現役では全然勉強に追いつかなかったんですが、一浪の末に理科一類に合格しました。

本田:

晴れて東大生になってからは、どのような生活を送っていたのですか?

土居:

ほんとうに何もしませんでした。まともに授業に出た記憶もなければ、いつテストがあるのか友達に聞いたら「今終わったところ」と言われるような大学生活を送っていました。

僕が所属した軽音楽サークルは当時、 留年や退学が当たり前のところでした。真面目に楽器を練習する人以外で部室に溜まっている人たちはまったく勉強せず、『ぷよぷよ』をしたり、『スラムダンク』を全巻読んだり、ドラムを叩いたりして遊んでました。

本田:

私の知っている東大生とは間逆の生活だ……(笑)。

土居:

その後、2年生で2回留年して、3年生になったタイミングで休学しました。東大では休学届を半年に1回更新しなくちゃいけないんですが、それも面倒くさくなっちゃって。「もう絶対行かないからいいや」と思って、退学届を出したんです。

本田:

ご両親は驚いたのではないですか?

土居:

そこまでの大騒ぎにはなりませんでした。うちは大学進学や勉強に熱心な家庭じゃなかったし、両親も大学に行ってはなかったので。両親が当時どう思っていたかまではわからないですが、「もったいない」くらいの気持ちだったんじゃないかと思います。

予想もしていなかったナイルとの出会いと事業部長の就任

本田:

大学を辞めた後、どう過ごしていたのですか?

土居:

パチンコ店でアルバイトをしていました。『10年つかえるSEOの基本』を書いたのが2014年で、その5年前まではフリーターをしていたんですよ。

本田:

そこからナイル(当時はVOLARE株式会社)に入社されるわけだから、すごい転身ですよね。どういう経緯だったのですか?

土居:

僕がいた軽音サークルには、代表取締役社長の高橋飛翔も在籍していました。彼は主に起業サークルで活動していて、たまに軽音サークルにも顔を出していました。僕と高橋は先輩後輩の関係でそこまで交流は深くなかったんですが、フリーター時代にルームシェアをしていた後輩と高橋が仲良しだったんです。

ある日、後輩と家で鍋をつつきながら「フリーターも飽きたし就職しようかな」なんてのんきに話していました。すると後輩に、「多分どこも土居さんを採用してくれないと思うんで、飛翔(高橋社長)のところに行けばいいじゃないですか」って言われたんです。

本田:

すごい言われようですね(笑)。

土居:

ただ彼の言葉にも一理あるなと思い、その場で高橋にメールを送ったところ、彼から「ぜひ話を聞きに来てください」と返事が来ました。この時はまだ、「後輩の頑張りを見に行く」くらいの軽い気持ちでした。

スーツを着て会社へ向かうと、知らない人が出てきて急に採用面接が始まったんです。そんなつもりで行ってないから、履歴書も持っていなくて。「なんだこの場は」と思いながら面接を受けました。

当然、絶対に落ちると思うじゃないですか。そうしたら2日後に「採用」のメールが来て、 メールを見たのはパチンコ店の更衣室で、唐突すぎる知らせを聞いたバイト仲間と一緒に「あの土居が就職!?」と爆笑しました。

本田:

志望動機も何もないところから、急に進路が決まったのですね。

土居:

人事の責任者を務めているので、「土居さんがナイルに入社した決め手はなんですか?」とよく聞かれます。でも、そもそも入社するつもりもなければ、何をしている会社かも分からないし、ホームページも横文字ばかりで理解できない。浪人時代からろくに勉強していないので、上場という言葉すら知りませんでした。

それでも、話のネタとして面白いから入社した。これが脚色なしの真実なんで、どう答えればいいかいつも困るんですよね……。

本田:

とても面白いエピソードですが、参考にはなりませんね(笑)。しかもそこから、入社から1年経たないタイミングで事業部長になっていますよね。

土居:

「なぜ入社してすぐ事業部長になれたんですか?」というのも、よく聞かれる質問です。

ただこれも理由はすごくシンプルで、当時の役職者たちがみんな辞めちゃったから。

僕が入社した時、ナイルはインターンも含めて約30名ほどの組織で、創業3年目に入ったばかりのタイミングでした。SEOに限らずさまざまな事業に取り組んでいましたが、まだ確固たる事業の軸がなく、その過程で疲弊する社員も多かった。

そして、役員が会社を離れる時に呼び出されて、「事業部長やらない?」と声をかけられたんです。まだまだ経験不足なのは自覚してましたが、面白そうだなと思い引き受けることにしました。ちなみにこの話はマクドナルドの喫煙席で朝マックをしながら聞きました。

本田:

またすごい場所で話していますね(笑)。事業部長に就任したタイミングで、SEO事業を伸ばしていくという方向性はすでに決まっていたのですか?

土居:

はい。いくつかの事業に取り組む中で成長の可能性を見出だせたのがSEOで、会社としてこの分野にフォーカスしていこうという判断が下ったんです。

『ナイルのSEO相談室』の成功で知ったSEOのリアル

本田:

土居さんの名前は、個人ブログ『天照SEOブログ』やX(旧Twitter)で一気に知れ渡った印象です。「急にすごい若手が出てきたぞ!」と業界がざわつきました。

土居:

SEOの市場は急速に成長する一方、僕たちはその波にうまく乗れていませんでした。少しずつ成果を出していこうと活動するかたわら、周りに「ブログを書いてみたら」と勧められて、『天照SEOブログ』を始めたんです。

いくつか記事を書いたところ、『海外SEO情報ブログ』の鈴木謙一さんがサイトを取り上げてくれました。「久々に定期的に読みたくなるブログを見つけた」って。これで一気に認知が広がったので、本当に感謝しています。

一方で、辻正浩さんには初対面で「君たちは何もわかっていない」と説教されました(笑)。その時から「この人を黙らせよう」というのはSEOに取り組む1つのモチベーションになりました。ちなみに、辻さんからそれを言われたのは深夜の渋谷の歌広場です。

本田:

SEOの重鎮たちに褒められたり叱られたりの日々があったのですね。そこから、ナイルとしても『 ナイルのSEO相談室(旧:SEO HACKS)』というメディアを書き始めたと思います。書く記事がことごとく、SEO関連キーワードで上位表示されていてすごかったですよね。

土居:

一時期は、関連キーワードのほぼすべてで1位か2位に僕たちの記事が表示されていました。自社メディアのSEOを成功させられたのは大きかったですね。「ちゃんとやれば成果を出せる」という手応えが社内に広がり、この実績がSEO事業の強みになっていきましたから。

一方で、SEOを重点的に取り組むようになって「こんなものか」という感想も抱きました。実際、これだけの成果を残しても問い合わせ数は月数十本、受注件数は月数本〜十数本という世界です。「SEO会社なら、SEOで記事を上位表示させて顧客を獲得せよ!」という言葉を目にしますが、正直「何を言っているんだか」と思います。

小規模なビジネスでインバウンドによる収益を目指すなら、SEOだけでもいいかもしれません。ですが、ビジネスを拡大するのなら営業や広告、展示会にちゃんと力を入れるべき です。

本田:

上位表示させていた本人だからこそ、納得できる話だと思います。

この10年でGoogleはどう変わった?マーケターはどう変わるべき?

本田:

そうした事業活動の中で出版されたのが『10年つかえるSEOの基本』というわけですが、なぜこの本を書こうと思ったのですか?

土居:

ナイルに入社後、SEOの基礎を学べる本をいくつも手に取りました が、そもそもURLが何かすら分からない僕には、理解できないことがたくさんありました。その経験から、パチンコ屋時代の自分でも読める本、「この本があれば、もっと早くSEOを理解できた」と思える本を書こうと思ったんです。

本田:

当時の自分に向けて書いた本だったと。その狙い通り、今でも多くの企業がSEOの人材育成で本書を活用していますね。

土居:

そういう意味では、「すぐに変わってしまうトレンドより、変わらない考え方を伝える」という本書のコンセプトは正しかったなと思います。小手先のテクニックを追いかけても、無駄が増えるだけ。ちゃんと軸になる考え方がないと、右往左往してしまいますから。

本田:

土台となる知識を学ぶことは非常に重要ですよね。本書の出版時、さまざまなSEOの未来を予測していたと思います。当時と今を比べて、SEOで想定していない変化は起きていますか?

土居:

いくつかあります。例えば、検索クエリが見えなくなるとは思いませんでした。

以前はユーザーがどのようなキーワードでサイトに流入したかを、Google Analyticsなどのツールでほぼ完全に把握できていました。プライバシー保護の観点からSSL化(通信の暗号化)が進み、現在は詳細なキーワードを知ることがほとんどできません。

それと、Googleによるコンテンツ評価アルゴリズムもずいぶんとコスパ重視なやり方になりました。

Webページをできるかぎり網羅的にクロールし、内容の質を評価したうえで最適な答えをユーザーに提示するというのが、かつてGoogleのやろうとしてたことだと思います。でも今は、コンテンツの発信者やそれを読んだユーザーの行動をもとに、コンテンツを評価するというある種割り切った手段に切り替わっているなと。

本田:

こう聞くと、たしかに10年前の予想とは大きく違う方向性に進んでいますね。もしも今、2035年に向けて「10年先にもつかえるSEOの本」を書くとしたら、どのような内容にしますか?

土居:

Googleのことに絞った内容になると思います。正直、AIには触れたくないです(笑)。これまで、「FacebookによってSEOはなくなる」「Google+によってソーシャルグラフが評価軸になる」と言われましたが、1mmもそうならなかった。AIモードも同じように、まったく流行らない可能性も十分にあります。

ポイントとなるのは、生成AIによってビジネスがどう変わるかです。

例えば、AIの普及に伴うゼロクリック検索が増えることで、SEOを中心とした施策で利益を得ていたまとめサイトや解説サイトは、苦境に立たされることになるでしょう。今後、AIが代替できない体験などの一次情報を求める人びとの検索行動を満たせるかが、Webサイトが生き残る分岐点になると思います。

このように生成AIによってサイトづくり=ビジネスのやり方は変化する一方で、Webサイトの検索行動を支えるインフラはGoogleが提供しているという状況は変わりません。それを踏まえたうえで、Googleを中心とした大きなトレンドについて解説する本になると思います。

本田:

なるほど。とはいえ、ここ数年のAIの普及はすごいじゃないですか。SEOに取り組む若手マーケターの中には、このままでいいのかと不安になっている人もいます。彼らが今後10年、市場価値の高い人材であり続けるためには、どうしたらいいでしょうか?

土居:

まずAIに関して言えば、食わず嫌いせず使えるものはちゃんと使っていきましょう。パソコンやスマホを使うのが当たり前の時代と同様に、生成AIも当たり前のように使う。それ以上でもそれ以下でもないのかなと。

例えばSEO業務であれば、リサーチや情報の集約、要約はAIに任せたほうがいいですよね。でも、「こういうケースでSEOは何をすべきか」という戦略的な問いには、まだまだ適当な回答しか得られないので、人間がやるべきです。何がAIで置き換え可能で、何がそうでないのかの切り分けをちゃんとすることが、これからは大事ではないでしょうか。

マインドセットの部分でいうと、トレンドとかバズワードに踊らされないことは昔も今も変わらず大事です。表面的に「今こういうのが話題だからやった方がいい」ではなく、「何をするのが一番投資対効果が高いのか」「持続力があるのか」をビジネス視点で判断できること。SEOであろうと広告であろうと、実務者はこれを忘れてはいけないかなと。

特に、アルゴリズムを追いかけるのは本当にやめましょう。検索がどういう技術で成り立っているのかを知るのは大事ですが、それに詳しくなろうとする必要はないと思っています。マーケターとしてキャリアを積みたいなら、やるべきことはランキングアルゴリズムの話じゃありません。

これから考えるべきことは、Webサイトが社会とつながり、みんなに知られて使ってもらうにはどうすればいいかです。もしかしたらSEOの範疇ではないかもしませんが、今の企業サイトのSEOはこの要素が結果を大きく左右します。

ポジショニングやブランディング、認知度、信頼度などWebサイト全体のプロモーションを実行すること。こうした外堀を固めることで、SEOははじめて効果を発揮します。SEOだけで何とかしようとするのは、あまりにもコスパが悪いです。

「SEO担当者」という領域を超えて、SEOも勉強しつつWebサイト全体について語れるような仕事をしていきましょう。表面的なハックをSEOだと捉える仕事には、先はないと思います。

SEO事業を立ち上げたヒリヒリをもう一度感じたい

本田:

土居さんは事業責任者としてメディア事業を軌道に乗せた後、2019年から人事本部長に就任しましたよね。このキャリアチェンジには驚かされました。

土居:

2018年頃から会社の多角化が進んでいき、事業部ごとにカルチャーがバラバラになっていきました。部署や上司によって言うことが違い、評価制度も曖昧。不満の声も増えていき、一時期退職率が30%くらいまで上がってしまったんです。

さすがにこれはまずい、会社としての軸をちゃんと作らないといけないと思い、まずは組織のマネジメントや評価制度に口を出すようになりました。そんな中、経営合宿で「人事責任者を採用した方がいいんじゃないか」という話が出ました。しかし、社長の「土居がやるのはどうか?」という意見から、僕が人事本部の本部長に就任することとなったんです。

これは声を大にして言いたいんですが、人事責任者を外部から招き入れてうまくいくことはほとんどありません。もともとの状態がよほどひどくない限り、社外からいかにもすごそうなCHROを呼んでうまくいくケースはまれというのは、周囲からよく聞いていました。

僕自身、社内から人材を引き上げたほうが絶対に良いと思っていたので、この意見に違和感はありませんでした。

本田:

事業しか見てこなかったところから人事の世界へ飛び込むのに、抵抗はなかったですか?

土居:

ありませんでした。

僕の役割はいわゆる労務や採用、評価といった一般的な人事業務のスペシャリストではなく、人を動かして事業や組織を推進するという経営人事です。現場でどういう人がどう動けばうまくいくか、あるいは、なぜこの仕事にこの人をアサインしてはいけないのか。そういう事業の理屈の中で人を動かせるのは、事業責任者を経験してきた自分の強みだと思っています。

本田:

おそらく採用面接も担当していると思いますが、選考時に必ず聞く質問はありますか?

土居:

特にありません。選考では、候補者の方が持っているイメージと、僕らが提供できる環境のイメージの乖離をなくすことを大切にしています。入社後に「思ったのと違った」となるのは、お互いにとって一番もったいないですから。

仮に履歴書に「SEO経験5年」と書いてあっても、その中身は人それぞれです。どういうチームで、どれくらいの裁量とプレッシャーの中で仕事をしてきたのかなど、その人が働いていた光景を細かく想像します。

そこで生まれた懸念点はストレートに伝えつつ、候補者さんのやりたいことと僕らが提供できるものがズレていないか、人となりも含めて丁寧にすり合わせます。

この時代、僕らが候補者さんを「選ぶ」なんてスタンスでいたらもう通用しません。人の方が足りない売り手市場なので、そのスタンスは捨てています 。

本田:

かなり丁寧に選考を進めているのですね。土居さん自身はSEO、プロダクト、そして人事を経験してきたわけですが、今後のキャリアの構想はありますか?

土居:

何もありません(笑)。昔から変わらず、出たとこ勝負かなと。

ただ、今の会社に長くいる中で「自分の安全圏」が広がってきている感覚はあります。いつも偉そうな顔をして偉そうなことを言ってる人になる状況は避けたいので、挑戦は続けていきたいです。

SEO事業がダメだったところから、まともなポジションまで引き上げた時のヒリヒリした感覚を、どこかでもう一度取り戻したいと思っています。トップが落ち着いちゃうと、組織も落ち着いちゃいますからね。

本田:

土居さんは学生時代から無計画に進んできている印象ですが、勝負の瞬間では必ずフルコミットして成果を出していると感じました。この先の10年で、土居さんがどのような挑戦をするのか楽しみにしています。

🔶対談の全容は、ミエルカチャンネルでも動画でご覧いただけます。

AI時代においても変わらない「SEOの本質」に焦点を当て、アルゴリズムを追うことの限界や、サイトの信頼・ブランドを築く重要性を語っています。

土居さんのキャリアの歩みとあわせて、ぜひ動画でもご覧ください。

この記事をシェア

この記事をシェア