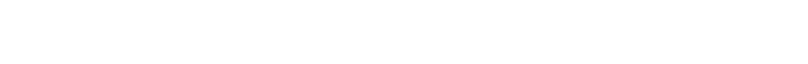

昨今、企業のWeb担当者やマーケターの間で「LLMO」や「LLMO対策」という言葉がよく使われています。LLMOとは、 Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)の略で、生成AIの回答結果に自社の情報を表示させるための取り組みを指して使われています。

ただし、LLMOという言葉はあくまで便宜的に作られた造語。似た意味を指す言葉として、より適切なのは「GEO(Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化)」や「AI向けSEO(AI Search Engine Optimization)」でしょう。さまざまな新しい用語が飛び交っているものの、生成AIに自社を表示させるためだけの特別な施策が存在するわけではない、というのが当社・Faber Company(ファベルカンパニー)の見解です(※2025年6月時点)。

とはいえ、「ChatGPTの回答に自社を表示させたい」「生成AIに参照元・引用元として採用されるにはどうしたら良いか?」という、お客様からのご相談は日に日に増えています。そこで本記事では、すでに広まっているLLMO・LLMO対策というワードも併用しつつ、生成AI検索にも適応するSEOとして、企業のマーケティング活動に役立つ具体策を5つご紹介します。

目次

[前提]LLMとは?

そもそもLLM(大規模言語モデル:Large Language Model)とは、数十億ものパラメーター(変数)を用いて膨大なデータを学習し、人間の言語パターンを理解するAIのことです。ここでいう「パラメーター(変数)」は、モデル内部にある重みやバイアスなどの数値のこと。学習の過程で最適化されていき、入力された質問に対してどのような回答を出すか決める設計図のような役割を持ちます。

LLMはどんどん性能が向上、いまや一般的な質問への回答だけでなく、情報の要約や自然な翻訳、さらにクリエイティブな文章作成まで、幅広い言語タスクを人間のようにこなせるようになりました。

LLMの定義と歴史 ― “知性の爆発”はどのように始まったか

自然言語処理(NLP)における言語モデルの進化は意外と古く、以下のような流れで発展してきました。近年のトレンドを中心に、重要なマイルストーンをまとめます。

| 時期 | モデル名 | 概要・特徴 |

|---|---|---|

| 2000年代 初頭 | NLM (Neural Language Model) | 人間の脳の仕組みを模したニューラルネットワークで、言語パターンを学習。次に出てくる単語を予測するなど、基本的なタスクを実現。 |

| 2010年代 | RNN (Recurrent Neural Network) | 時系列の情報を扱えるため、より長い文脈を考慮した自然な言語生成が可能に。 |

| 2018年頃 | PLM (Pre-trained Language Model) 例: Google BERT | 革新的な「トランスフォーマー」を採用。 事前学習による圧倒的な性能で、開発者に大きな衝撃を与えた。 |

| 現在 | LLM (Large Language Model) 例: ChatGPT, Claude, Gemini | PLMを土台にさらに大規模化・高性能化。 実用性が高く、世界中のユーザーに急速に普及。 |

特に2018年のPLM(BERT)の登場と、そこから生まれたLLMの普及が、大きなブレイクスルーとなっています。

LLMの登場によるユーザー行動の変化

LLMの普及によって、人々の情報収集方法が変わってきています。従来のように検索エンジンでキーワードを入力して情報を探すだけでなく、AIに直接質問して回答を得るケースが増えていることは周知の事実でしょう。

こうした変化により、自社の情報を「AIに取り上げてもらう」ための新たなアプローチを意識する企業もでてきました。このアプローチが俗にいうLLMOです。

LLMOの意味と概要

LLMOとは、Large Language Model Optimizationの略として、生成AIに自社サイトを認識させ、表示・引用してもらうための最適化手法というニュアンスで使われているものです。日本語に訳すと「大規模言語モデル最適化」となります。

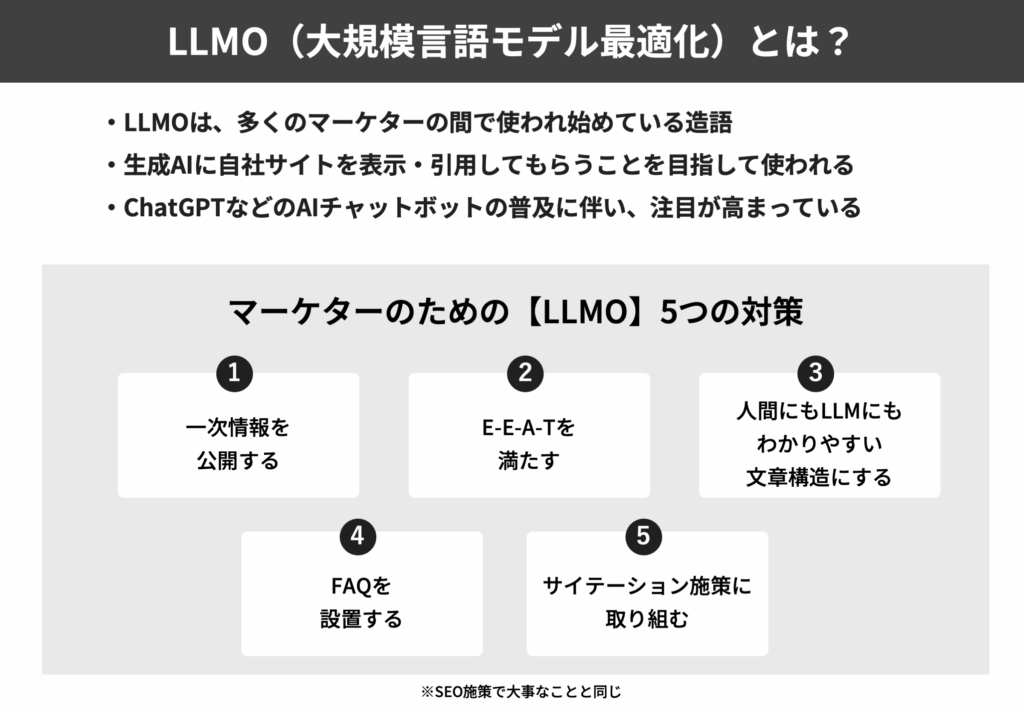

ChatGPTやGeminiなどのLLM(大規模言語モデル)を用いた生成AIの回答に情報源として採用されることで、自社の製品やサービス名の露出が増える場面も出てきました。この新しい導線を活かそうと、LLMによる回答の中で引用されることを目指そうという考え方が広まり、「LLMO」という言葉が使われるようになりました。

ただし、先述のとおり「LLMO」という言葉には、大規模言語モデルそのものを最適化するような誤解を招く側面があり、表現としての違和感を指摘する声もあります。より正しい言葉に近いのはGEO(Generative Engine Optimization)※生成エンジン最適化であるというのが当社の見解です。

※関連記事:GEOとは? AI検索時代のSEO戦略と実践4ステップ

生成AIを意識したマーケティング施策については様々な情報が錯綜しているというのが実情ですが、従来のSEOとやることが大きく変わるわけではありません。ユーザーにとって有益な情報を、わかりやすく提供するという本質は変わらないからです。

LLMOが注目される理由

LLMOが注目されている背景には、検索体験と情報取得の変化があります。Googleなどの検索エンジンは、AI Overviews(AIによる概要)と呼ばれる、AIによる回答生成機能を実装しました。また、ChatGPTなどのAIでは、様々な企業のWebサイトを参照したうえで回答を表示する「Deep Research」機能があります。

これにより、ユーザーがWebサイトにアクセスすることなく、AIの要約だけで満足する「ゼロクリック検索」が少しずつ増加しています。ahrefs社による30万ものキーワードを対象にした調査によると、AI Overviewsが表示される場合、表示されない同様のキーワードと比較して上位ページへの平均CTR(クリック率)が約34.5%も低下したそうです。

※参考:ahrefs blog「AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%」

また、Conductor社は、AI Overviewsが本格導入された2024年5月以降、一部の情報系ページでセッション数が最大60%減少したと報告しています。

※参考:conductor「The Impact of Google’s AI Overviews on Organic Traffic and How to Respond」

このようにAI Overviewsによるものと思われる流入数の減少などの状況もあり、従来のSEOに加え、AIによる回答で自社の知名度や流入数の向上を目指そうとする意識も高まっているのです。

とはいえ、流入の減少は一部の報告。CTRや検索流入数に大きな影響が出ていないWebサイトもたくさんあります。実際、当社が観測しているサイト群の中では、ほぼ影響ないのが事実です。(一部のサイトによっては、まれに存在するケースもあります)また、AIサーチが原因の流入減少でなく、単純に「コアアップデート」で順位が下落して流入が減少したといったケースも多々あります。

流入減少の原因をすべてAIサーチとは考えず、マーケターは客観的に事実を分析し、施策を立案していく必要があると思います。

※関連動画:

・Googleが本当に見ているSEO指標は?AI検索・LLMO時代の本質に迫る|リリー・レイ氏インタビュー

・AI時代にSEOは終わるのか!? 海外カンファレンスで分かった今後のSEO業界における生存戦略

※関連記事:

・Google検索「AI Overview」とは?機能や影響・SGEとの違い

・GEOとは? AI検索時代のSEO戦略と実践4ステップ【有識者が解説】

SEOとLLMOの違い

繰り返しになりますがLLMOはまだ確立された概念でもなく、生成AI時代の変化を捉えるための仮称にすぎません。しかし従来からあるSEOとは違うニュアンスで使うマーケターもいるので、意識する対象や目的、成果を比べてみました。

| 従来のSEO | LLMO | |

|---|---|---|

| 意識する対象 | 検索エンジン(Google/Bing など)のランキングアルゴリズム | LLM(Gemini、GPT、Claude…)の 生成アルゴリズム |

| 目的 | 自社の知名度向上、サービス理解促進 | 自社の知名度向上、サービス理解促進 |

| 目標 | 検索結果での上位表示、クリック獲得など | AIによる回答結果に引用してもらうこと |

| 測定指標 | 検索順位、クリック率、流入数など | ・AI Overviewsでの表示数 ・AI 回答結果での掲載・引用、 ブランド言及数、流入数など |

| ガイドライン | Google検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン) など ※参照:Google検索セントラル | PLMを土台にさらに大規模化・高性能化。実用性が高く、世界中のユーザーに急速に普及。 |

表のような違いがあるとは言えるものの、「信頼されるブランドとして、ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供する」という基本的な考え方は、SEOとLLMOの両方に共通しています。

ただ、「AIに選ばれやすくする」という観点からの工夫もしておいて損なことはないでしょう。たとえば、AIが参照しやすいようにコンテンツを構造化したり、一次データを積極的に公開したりといった施策は、従来のSEOにも有効でありユーザビリティの観点からも必要なことだからです。

次の段落では、「では何をすれば良いか?」の具体例を5つ解説しましょう。

※参考:Googleが本当に見ているSEO指標は?AI検索・LLMO時代の本質に迫る|リリー・レイ氏インタビュー

LLMOをマーケティングに活かすための5つの対策

会社の方針として「LLMOを進めているか?」と上長などに問われたときに、Web担当者やマーケターが実践しやすく、効果も期待できる施策を5つピックアップしました。順に解説していきましょう。

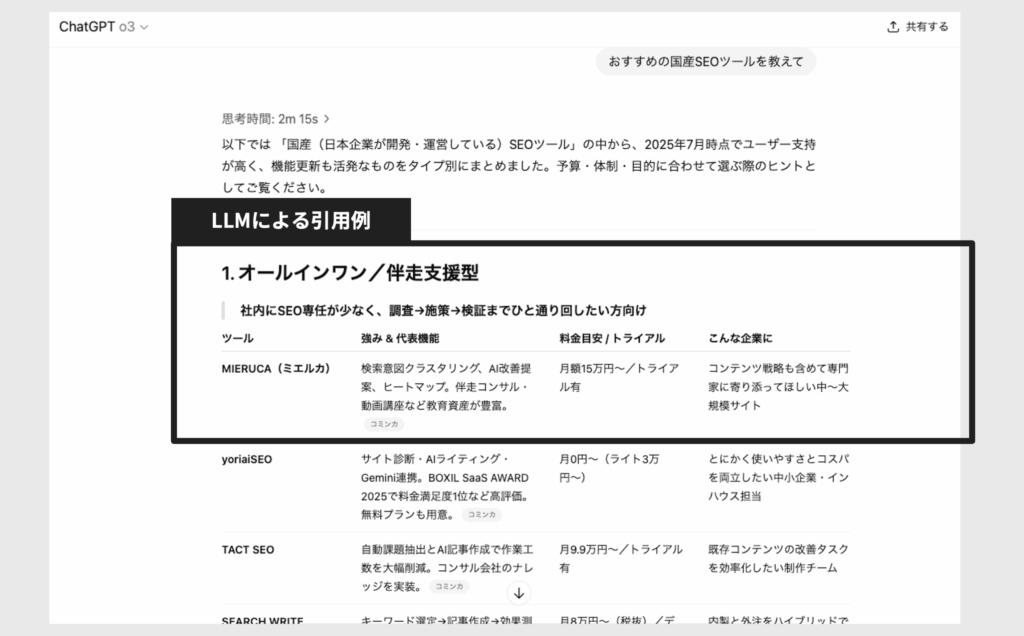

1.一次情報を公開する

LLM(大規模言語モデル)に限らず、数値や図表といった定量の一次情報は、色々なサイトに引用され、掲載される可能性があります。そのため、自社で実施したアンケートやユーザー調査、アクセスログの分析結果などを、定量的に表やグラフとともに掲載することが効果的だと考えられます。

一次データには調査の出典元(実施主体)を明記し、実施時期や方法などの補足情報も明記しておきましょう。

2.E-E-A-Tを満たす

Googleが提唱するE-E-A-T(Experience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trust:信頼)は、LLMを意識するだけでなく、ブランドを認識させる意味において重要だと当社は考えております。

記事の執筆者については、氏名やプロフィール、保有資格などを明記し、専門性や信頼性を担保しましょう。また、筆者自身の体験に基づく情報や具体的な事例といった一次情報を含めることで、オリジナル性の高いコンテンツになります。

※関連記事:

・GoogleのE-E-A-Tフレームワークで経験を示す方法

・E-E-A-T(旧EAT)とは?SEOへの影響・Googleの評価基準を解説

3.人間にもLLMにもわかりやすい文章構造にする

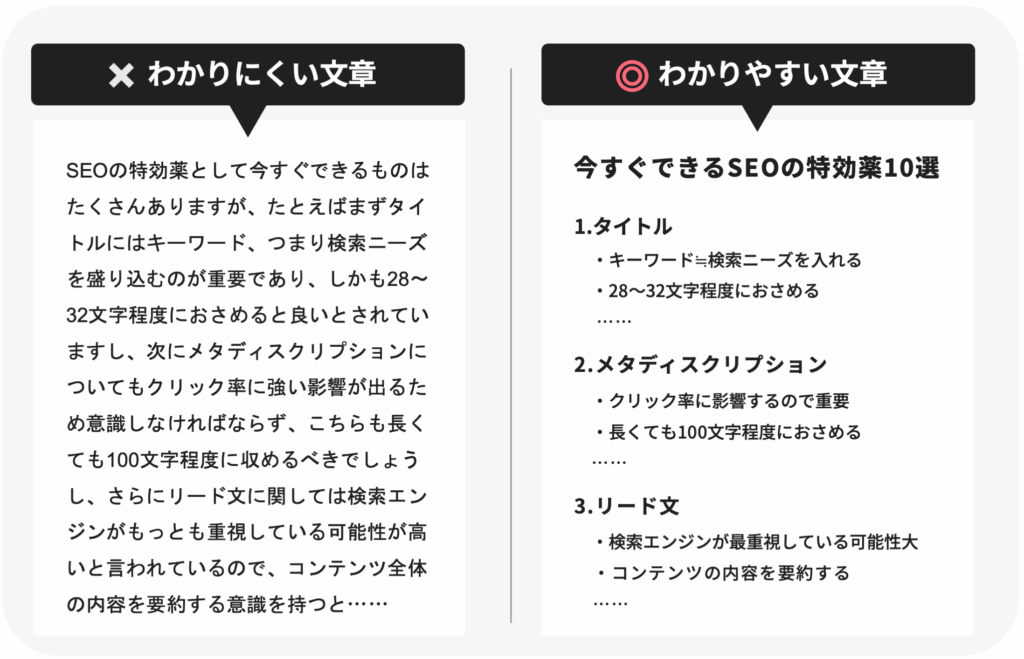

Webサイトの製品ページやコンテンツは、人間とLLMの双方にとって理解しやすい文章構造にしましょう。トピックごとに見出しや段落でわけ、一文は短めに区切ると可読性が上がります。また、箇条書き、番号付きリスト、表(テーブル)などは、手順やポイントを整理するとき効果的です。

誰がみても分かりやすい文章構造にすることは、ユーザーにとって有益なこと。ひいてはLLMの学習の手助けにもなるでしょう。

4.FAQを設置する

生成AIに情報を認識・引用されやすくするには、わかりやすい一問一答形式のコンテンツが有効とも考えられます。

FAQはユーザーの疑問を改めて解消する手段としても有効なため、積極的な活用をおすすめします。

質問の内容が浮かばないときは自社のお問い合わせフォームでよくいただく相談や、営業現場で聞かれることをピックアップしましょう。また、AIに問いかけてみるのも1つの手です。「この事業、サービス領域においてユーザーがよく疑問に思うことを教えて」など、聞いてみると新たな気付きを得られるかもしれません。

5.サイテーション施策に取り組む

サイテーションとは、自社のブランド名や所在地、電話番号、サービス名などの固有情報が、他サイトで言及されることを指します。特に複数の信頼性の高いサイトからの言及は、結果的にAIに引用される可能性を高める重要な要素になることでしょう。

具体的な施策としては、代表者や社内有識者による社交活動、情報発信、ユーザー参加型キャンペーンの実施など、ブランドの存在感を高める取り組みが効果的です。

また、ブランド名の表記は統一し、誤記や表記ゆれを避けることも重要です。名詞の揺れや略称・正式名称の使い分けにも注意し、一貫した表記を心がけましょう。

※関連記事:サイテーションとは?SEO効果の有無や被リンクとの違いも解説

企業のマーケター向け|LLMO4つの注意点

ここでは施策を進めるにあたって、事前に押さえておくべき注意点を4つ紹介します。

1.従来のSEOは変わらず重要

AIに最適化されたコンテンツが注目される一方で、従来のSEO施策も引き続き重要です。というより、SEO施策をがんばること=GEO(通称AI SEO、LLMO)にも効果的と言えるでしょう。

実際、AI Overviewsに引用されるページの多くは、従来の検索上位に表示されている高品質なページが多いことも報告されています。もちろん、Googleでの検索順位が下のほうのページが引用されることもありますが、ユーザーニーズを汲んだわかりやすいコンテンツであるケースがほとんど。

引き続き、検索意図に応えるコンテンツ、E-E-A-Tの向上、表示速度の最適化など、基本的なSEO施策を怠らないことが、結果的にAIにも評価されるコンテンツにつながります。

※関連記事:【2025年最新版】正しいSEOとは?5つのSEO対策とチェックリスト、最新事例

2.構造化データに労力をかけ過ぎない

一般的に構造化データはLLMOに有効とは言われています。自社の製品・サービスなどのエンティティ情報、コンテンツの著者情報や記事タイトル、組織名や所在地などをschema.org 形式でマークアップしておけば、LLMがそのサイトやブランドを理解する助けにはなるでしょう。

しかし、実際に効果が大きいかは疑問です。構造化データには際限がないので、どこまで影響があるのか不明瞭なまま社内のリソースを使うのはハイリスクだと考えられるでしょう。

schema.org創設者のDan Brickley氏は、「LLM最適化のために不要なマークアップを多用するのは避けるべき」と警鐘を鳴らしています。構造化データを充実させたからといって、AIに必ず引用されたり、検索上位表示するものではないことにはご注意ください。

※参考:Dan Brickley氏のlinkedInでの発言

3.LLMs.txtは必要ない

「LLMs.txt」というファイルを設置すればAIに情報提供できるという誤解がありますが、今のところ、主要な生成AIがこのファイルを正式に参照している事実はありません。

GoogleやOpenAIなどは、クローラー制御にはあくまでrobots.txtの利用を推奨しています。現状ではLLMs.txtの設置は不要であり、対応が必要なのはrobots.txtの設定のみです。

4.robots.txtを確認する

AIに自社サイトを参照してもらうには、AIクローラーをブロックしていないか確認する必要があります。robots.txtで「Google-Extended」や「GPTBot」などのクローラーを拒否していると、AIがコンテンツを取得できず、回答の参考にされなくなる可能性があります。

設定した覚えがなくても、過去の担当者やCMSの自動設定により拒否されている場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

※関連記事:robots.txtの書き方・設定法(記述例のサンプル付き)

まとめ|大事なことは、従来のSEOと変わらない

生成AIの普及により、改めてさまざま施策が注目されています。しかし、これは新しいものではありません。繰り返すようですが、既存のSEO施策で大事なことと変わらぬアプローチです。ユーザーにとって価値のある情報を提供し、信頼を得るという基本姿勢は変わりません。

とくに、独自の一次情報を発信することや、エンティティ情報を明確に整備することは、AIにも選ばれるための鍵となります。

現時点で本格的に対応を進めている企業はまだ少数でしょう。先行者メリットを得るためにも、はやめに着手することをおすすめします。

生成AIがユーザーとの新たな接点となる今、GEO(通称AI SEO・LLMO)への対応は不可欠です。Faber Companyでは、SEO同様にGEOのコンサルティング・支援も提供しています。

- ChatGPTやGemini上でのブランド露出を可視化

- 生成AIからの流入状況をリサーチ・診断

- AIに選ばれるコンテンツ設計をレポート化

- GEO時代の新しい強化施策を提案

SEOの実績と生成AI時代の知見を掛け合わせ、AI検索にも強い“伝わるブランド”づくりを支援します。

※関連サービス:“GEO(通称AI SEO、LLMO)向けソリューション” ~AIマーケティングサービス~

(文:XINOBIX 代表取締役/長屋智揮)