業務委託として働くことを検討している方や、企業として業務委託を活用したいと考えている方の中には、「業務委託の働き方や契約内容がよく分からない」「正社員との違いや、メリット・デメリットを知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

また、働く側としては「収入の安定性や契約条件が気になる」、企業側としては「どの業務を業務委託にすべきか分からない」と悩んでいるケースも少なくありません。

そこで本記事では、業務委託の基本的な仕組みや、企業・労働者それぞれの視点から見たメリット・デメリット、契約時の注意点などを詳しく解説します。この記事を通じて、業務委託という働き方や活用方法を正しく理解し、適切な選択をするための知識を身に着けましょう。

目次

業務委託とは?正社員との違い

業務委託とは、企業が雇用契約を結ばずに個人や法人に特定の業務を依頼する契約形態です。主にフリーランスや個人事業主が業務委託を受けるケースが多く、正社員や派遣社員とは異なる特徴を持っています。

企業にとっては、専門的なスキルを持つ人材を必要な期間だけ活用できる有効な手段といえるでしょう。

正社員(雇用契約)・派遣契約人材との違い

業務委託と正社員、派遣社員の最大の違いは、雇用契約が存在するかどうかにあります。

正社員は企業と直接雇用契約を結び、労働基準法の適用を受けながら安定した給与を得ることができます。また、社会保険や福利厚生も充実しており、企業の指揮命令のもとで業務を遂行します。

一方、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で働く形態です。給与は派遣会社から支払われ、社会保険の適用も受けられます。業務は派遣先企業の指示に従いながら進めるため、業務内容の自由度は低い傾向にあるといえるでしょう。

それに対し、業務委託には企業との雇用契約がなく、個人または法人として契約を締結します。労働基準法の適用を受けず、報酬は業務単位で支払われるため、収入の安定性には欠ける面があります。しかし、場合によっては勤務時間や勤務地などの条件で企業の指揮命令を受けることなく、自らの裁量で業務を遂行できる点が特徴です。

業務委託の種類

業務委託には大きく分けて 請負契約 と 委任(準委任)契約 の2種類が存在します。

請負契約

請負契約は、企業が特定の成果物の完成を条件に業務を依頼し、業務委託者がその成果物を納品する義務を追う契約形態です。たとえばWebサイト制作やシステム開発、コンテンツ作成、デザイン制作などがこれに該当します。この契約形態では、業務委託者が仕様を満たした成果物を完成させる責任を負い、企業側は納品が完了した後に報酬を支払うことになります。

委任(準委任)契約

一方、委任(準委任)契約は、特定の業務プロセスや専門的な支援を提供することを目的とする契約形態です。この契約では、成果物の完成は必須ではなく、業務遂行そのものが契約の対象となります。代表的な例として、コンサルティング業務やセミナー講師などが挙げられます。この場合、契約期間内で提供された業務に対して報酬が支払われ、特定の成果物の納品義務はないのが特徴です。

このように、業務委託には契約の種類によって責任範囲や報酬の支払い方法が異なるため、契約を結ぶ際には内容や条件を十分に確認することが重要です。

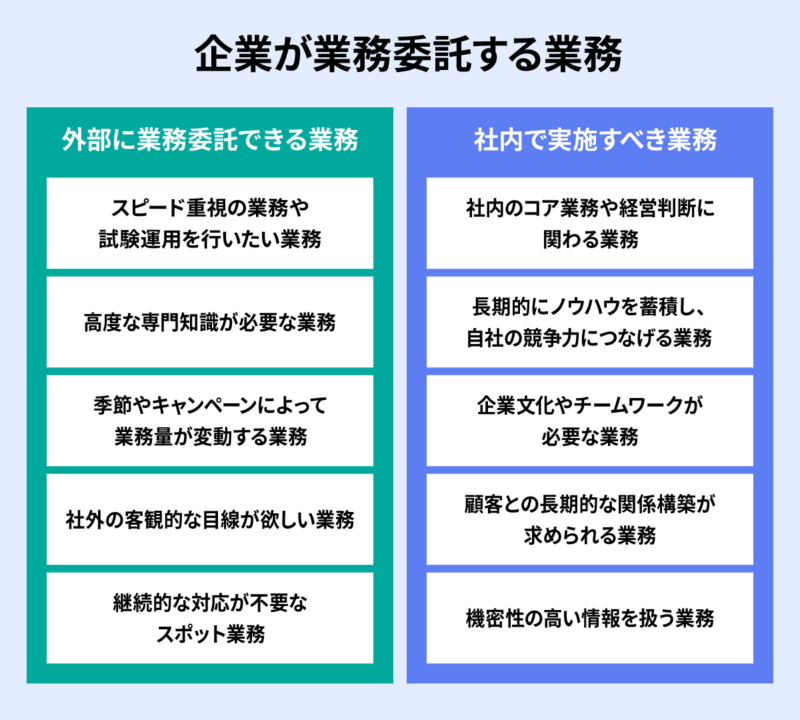

企業が業務委託するのに適している業務

企業が業務委託を導入することで、社内のリソースを有効活用しながら、業務の効率化や専門スキルの活用が可能になります。特に、Webマーケティング領域では、業務委託を活用することで迅速な施策実施や専門的なノウハウの活用が期待できます。ここでは、業務委託が適している業務について詳しく解説します。

スピード重視の業務や試験運用を行いたい業務

新しいマーケティング施策の立ち上げや、広告運用の改善、SEO戦略の策定など、迅速な対応が求められる業務では、業務委託の活用が効果的です。社内でゼロから体制を整えると時間がかかる場合でも、業務委託なら即戦力のプロフェッショナルを活用することで、短期間での成果が期待できます。

また、新たな広告チャネルのテスト運用や特定のSNSプラットフォームでの施策など、試験的に実施したい場合にも業務委託が有効です。長期的な運用が未確定な施策に対して、社内で専任チームを設置すると人件費や教育コストが発生しますが、業務委託なら初期コストを抑えながら効果を測定し、次の戦略を検討しやすくなります。

高度な専門知識が必要な業務

デジタル広告の運用、データ解析、SEO対策、UI/UX設計など、専門知識が求められる分野では、業務委託による外部の知見を活用することで、より効果的な施策を実施できます。たとえば、SEO戦略の改善を行う場合、経験豊富な業務委託の専門家に依頼することで、最新のアルゴリズム変動に対応し、より効率的な集客が可能になります。

また、社内に特定のスキルセットが不足している場合も、業務委託を活用することで専門家の知見をスピーディーに取り入れることができます。たとえば、Google Analyticsを活用したデータ分析、プログラミングを伴う自動化施策、SEOに特化したコンテンツ制作など、社内のメンバーでは対応が難しい業務を外部の専門家に依頼することで、精度の高い成果を得ることが可能になるでしょう。業務を通じて社内メンバーが知識を吸収し、将来的には自走できるようになるといった副次的なメリットも期待できます。

季節やキャンペーンによって業務量が変動する業務

繁忙期と閑散期の差が大きい業務では、必要なタイミングで業務委託を活用することで、効率的な運営が可能になります。たとえば、ブラックフライデーや年末商戦などのタイミングで集中的に広告運用やSNSキャンペーンを実施する場合、短期間だけ業務委託を活用することで、社内リソースを無駄なく配分できます。

社外の客観的な目線が欲しい業務

マーケティング戦略の見直しやブランディング施策を行う際には、社内の視点だけではなく、外部の客観的な意見が重要になります。業務委託の活用により、第三者の視点を取り入れることで、社内では気づきにくい課題を発見し、より効果的な戦略を立てることができます。特に、市場の分析やユーザーインサイトを深掘りする際には、業務委託のコンサルタントやデータ分析の専門家を活用することで、より客観的で実践的な施策を打ち出すことが可能になります。

継続的な対応が不要なスポット業務

一定期間のみ発生する業務や、一度限りのプロジェクトは、社内のリソースを確保するよりも業務委託を活用する方が効率的です。たとえば、企業の周年イベントのプロモーションや、ブランドリニューアルに伴うWebサイトの特設ページ制作など、特定の期間だけ必要な業務は、業務委託の専門家に依頼することでスムーズに進行できます。社内リソースを固定せずに済むため、他の重要な業務に集中できるメリットもあります。

このように、Webマーケティング領域においても業務委託は有効な手段となり、適切に活用することで業務の効率化と成果の最大化が期待できます。一方、以下に該当する業務などは、社内の人材で実施した方が有効なケースがあることも留意しておきましょう。

- 社内のコア業務や経営判断に関わる業務

- 長期的にノウハウを蓄積し、自社の競争力につなげる業務

- 企業文化やチームワークが必要な業務

- 顧客との長期的な関係構築が求められる業務

- 機密性の高い情報を扱う業務

業務委託の活用が有効な業務と、社内で行うべき業務を適切に切り分けることで、企業は限られたリソースを最適に配分し、より高い成果を生み出すことができます。

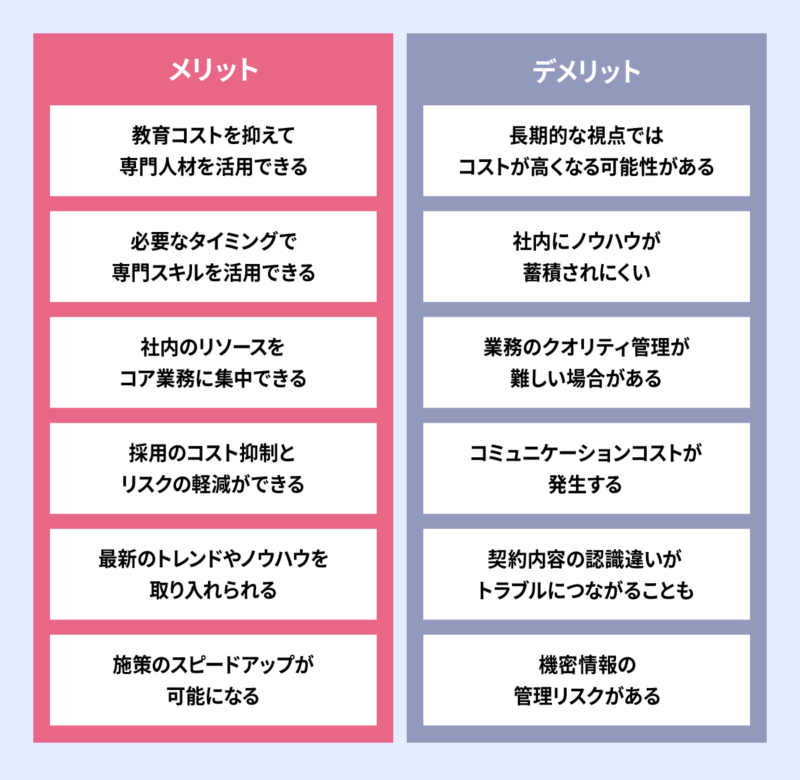

企業側にとっての「業務委託」のメリット

企業が業務委託を導入することで、人材コストの削減や業務効率の向上など、多くのメリットを得ることができます。特に、専門性の高い業務やプロジェクト単位での業務遂行を求める場合、業務委託は有効な選択肢となります。ここでは、企業側が業務委託を活用することで得られる具体的なメリットを紹介します。

教育コストを抑えて専門人材を活用できる

業務委託を活用することで、企業は社内での教育コストを削減しつつ、即戦力となる専門人材を確保できます。特に、高度な専門知識を必要とする業務では、社内でイチから人材を育成するよりも、経験豊富な業務委託の専門家に依頼する方が短期間での成果を期待できるでしょう。たとえば、SEO対策や広告運用、データ分析などの分野では、業務委託を活用することで、実績のあるプロフェッショナルに業務を任せ、社内のリソースを節約できます。

必要なタイミングで専門スキルを活用できる

業務委託を利用することで、企業は特定の業務に適した専門スキルを持つ人材を迅速に確保できます。正社員として採用する場合、デジタルマーケティング戦略の立案や、広告運用、コンテンツSEO、UI/UXデザインといった高度な専門知識を持つ人材を見つけるのは容易ではなく、採用活動に時間がかかるケースも少なくありません。 しかし、業務委託を活用すれば、必要なタイミングですぐに適切な専門家を確保できるため、プロジェクトの遅延を防ぎ、迅速に施策を実施できます。また、急なプロジェクトや繁忙期においても、業務委託を活用すれば、スピーディーな施策実施が可能になります。

社内のリソースをコア業務に集中できる

業務委託を活用することで、社内の人材を戦略的な業務に集中させることができます。たとえば、Webマーケティングの戦略策定や、顧客データの活用による最適化に専念するために、日々の広告運用やコンテンツ作成などのオペレーション業務を業務委託の人材に任せるといった方法が考えられます。これにより、社内リソースを最適化し、より重要な業務に注力できるようになります。

採用のコスト抑制とリスクの軽減ができる

フルタイムの正社員を採用する場合、採用活動には求人広告の掲載費や採用担当者の工数、研修コストなどがかかるため、時間と費用の負担が大きくなります。さらに、採用後にスキルや社風のミスマッチが発生すると、再びコストと時間の浪費につながることもあります。しかし、業務委託であれば、プロジェクト単位での契約が可能なため、採用コストを抑えつつ、実際に業務を進めながら適性を判断することができます。

最新のトレンドやノウハウを取り入れられる

デジタルマーケティングの世界は日々変化しており、最新のトレンドやアルゴリズムの変動に迅速に対応する必要があります。業務委託として活躍する方々の中には、市場の変化や最新の施策に精通し、常に知見を深めているプロフェッショナルも多くいます。こうした専門性を持つ業務委託を活用することで、企業は自社だけでは得られないノウハウを取り入れ、より効果的なマーケティング施策を実施できます。

施策のスピードアップが可能になる

業務委託を活用することで、社内での調整や教育期間を省略し、迅速に業務を開始できます。たとえば、新たな広告キャンペーンを立ち上げる際、社内で企画・制作を行うと時間がかかることが多いですが、業務委託の専門家を活用すれば、即座に施策を実行できます。特に、競争が激しい分野では、スピードが成果を左右するため、迅速な対応が求められます。

業務委託は、企業が必要なスキルを迅速に確保しながら、コストを抑えつつ業務の効率化を図るための有効な手段です。適切に活用することで、企業の競争力を高め、業務の質を向上させることができます。

企業側にとっての「業務委託」のデメリット

業務委託には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。特に、契約内容の不明確さやコスト面での負担、社内にノウハウが蓄積しにくい点などが挙げられます。ここでは、企業が業務委託を導入する際に直面する可能性のある課題について解説します。

長期的な視点ではコストが高くなる可能性がある

業務委託は、短期間で専門スキルを活用できる反面、時間単価や成果物ベースの報酬が高くなるケースがあります。たとえば、Web広告の運用を外部に委託する場合、月額固定費や成果報酬が発生するため、社内に専門チームを育成した方が長期的にはコストを抑えられることもあります。契約を結ぶ際には、短期的なメリットと長期的なコストバランスをしっかりと検討することが重要です。

社内にノウハウが蓄積されにくい

業務委託を活用することで、専門家の知見を短期間で導入できますが、業務が外部に依存するため、社内にノウハウが蓄積されにくくなります。たとえば、SEO戦略や広告運用をすべて外部に委託した場合、社内のメンバーが施策の詳細やデータ分析の手法を学ぶ機会が減少し、将来的に内製化が困難になるリスクもあります。そのため、業務委託の活用と並行して、社内でも一定のスキルを育成する仕組みを整えることが大切です。

業務のクオリティ管理が難しい場合がある

業務委託先のスキルや実績に依存するため、依頼した業務のクオリティが期待通りにならないことがあります。特に、コンテンツ制作や広告クリエイティブのように、企業のブランドイメージに直結する業務では、クオリティ管理が非常に重要です。契約時に納品基準を明確に設定し、進行状況を適宜チェックすることで、期待とズレのない成果物を受け取ることができます。

コミュニケーションコストが発生する

業務委託を活用する場合、社内の従業員とは異なり、業務の進行や細かい指示を明確に伝える必要があります。特に、プロジェクトが複数のメンバーで進行する場合、業務委託先との連携が不足すると、納品物の品質やスケジュールに影響が出ることがあります。スムーズな進行のためには、定期的なミーティングや報告の仕組みを設け、円滑なコミュニケーションを維持することが大切です。

契約内容の認識違いがトラブルにつながることも

業務委託契約では、業務範囲や納品物の条件、支払いのルールを明確に定める必要があります。契約内容が曖昧な場合、業務委託先との認識違いによって、追加作業の発生や納品遅延などのトラブルにつながる可能性があります。事前に契約書をしっかりと作成し、業務の範囲や対応可能な変更点について明文化しておくことが重要です。

機密情報の管理リスクがある

業務委託では、企業の機密情報やマーケティング戦略を外部のパートナーと共有するケースが多くなります。そのため、情報漏えいや不正利用のリスクが発生する可能性があります。これを防ぐためには、契約時に機密保持契約(NDA)を締結し、情報管理のルールを明確にしておくことが求められます。また、企業は必要以上の機密情報を外部に渡さない工夫も重要です。

このように、業務委託には多くのメリットがある一方で、適切な管理や運用が求められる側面もあります。これらのデメリットを理解し、適切な契約や進行管理を行うことで、業務委託の効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

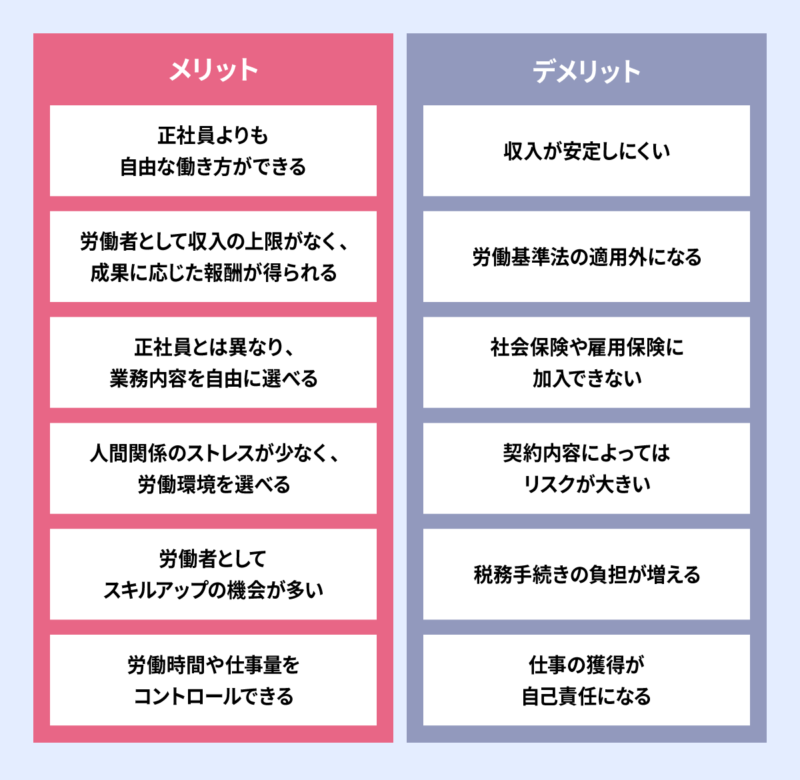

個人が業務委託で働くメリット

業務委託は、正社員として働く場合と比べて自由度が高く、収入の可能性も広がる働き方です。特に、専門性の高いスキルを持つ労働者にとっては、自身のスキルを活かしながら柔軟にキャリアを築けるメリットがあります。ここでは、労働者の視点で、業務委託で働くことの具体的な利点について詳しく解説します。

正社員よりも自由な働き方ができる

業務委託では、正社員のように勤務時間や勤務地の制約を受けることなく、自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。たとえば、フリーランスのWebマーケターやSEOコンサルタントであれば、自宅やカフェ、コワーキングスペースなど、好きな場所で仕事を進めることができます。また、特定の時間帯に拘束されることが少ないため、プライベートの時間を確保しながら効率的に働ける点も大きな魅力です。

労働者として収入の上限がなく、成果に応じた報酬が得られる

正社員の場合、給与は企業の給与体系に基づくため、年収の上限が決まっていることが多いですが、業務委託の労働者は自身のスキルや実績次第で、より高い収入を得ることが可能です。たとえば、SEO対策や広告運用に精通している労働者であれば、成果に応じた報酬を設定し、複数の企業と契約することで大幅な年収アップが期待できます。特に、フリーランスとして働く場合は、案件単位での報酬交渉が可能なため、自分のスキルに見合った対価を得やすくなります。

正社員とは異なり、業務内容を自由に選べる

業務委託の労働者は、受ける案件を自由に選択できるため、自分の得意分野や興味のある業務に特化することが可能です。たとえば、SEOライティングやデータ分析が得意な場合、それに関連する業務のみを受注することで、スキルを磨きながら専門性を高められます。正社員として企業に所属する場合、希望とは異なる業務を担当する可能性もあるため、自身で業務を選べるということは業務委託ならではの魅力といえるでしょう。

人間関係のストレスが少なく、労働環境を選べる

業務委託の労働者は、企業の組織に属するわけではないため、社内の人間関係や上下関係のストレスが少なくなる傾向にあります。特に、フリーランスの場合は案件ごとに契約を結ぶため、自分に合わないクライアントとは契約を見直すことができます。一方、正社員は社内の環境に適応する必要があり、場合によっては人間関係に悩まされることもあります。業務委託であれば、働く環境や関わる人を選びながら、ストレスの少ない労働環境を構築できます。

労働者としてスキルアップの機会が多い

業務委託の労働者は、さまざまな企業のプロジェクトに関わることができるため、スキルの幅を広げる機会が多くなります。たとえば、SEO戦略の立案から広告運用、データ分析まで幅広く経験することで、Webマーケティングの専門家としての価値を高めることができます。また、複数のクライアントと関わることで異なる業界の知見を得ることができ、正社員では得られない経験を積むことが可能です。将来的には、独立・起業を視野に入れることもでき、より柔軟なキャリアパスを描くことができます。

労働時間や仕事量をコントロールできる

正社員として働く場合、勤務時間が固定されているケースが多く、労働時間の自由度が限られます。しかし、業務委託の労働者は、自分の希望する仕事量を調整できるため、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。たとえば、子育てや副業をしながら働きたい場合、案件の受注量を調整することで、無理なく仕事を続けることができます。逆に、収入を増やしたい時期には、多くの案件を受けて稼ぐことも可能です。こうした柔軟な働き方ができる点も、業務委託ならではの魅力です。

このように、業務委託の労働者には、正社員にはない多くのメリットがあります。自由度が高く、スキルや働き方に応じて収入を最大化できるため、専門性を活かしたキャリア形成を目指す人にとっては非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

個人が業務委託で働くデメリット

業務委託は自由度が高く、スキルや経験を活かしながら働ける点が魅力ですが、一方で正社員と比べてデメリットも存在します。特に、収入の不安定さや法的な保護の違い、税務手続きの負担などが課題となることがあります。ここでは、業務委託の労働者が直面しやすいデメリットについて解説します。

収入が安定しにくい

業務委託は、プロジェクトごとの契約となるため、正社員のように固定給が保証されていません。案件の獲得状況によっては、収入が大きく変動することもあります。たとえば、SEOコンサルタントや広告運用担当者として業務委託を行う場合、契約が終了すれば新たな案件を獲得しなければなりません。安定した収入を得るためには、複数のクライアントと継続的に契約を結ぶなどの工夫が必要です。

労働基準法の適用外になる

正社員であれば、労働基準法に基づいて最低賃金や残業手当、労働時間の管理などの保護を受けられます。しかし、業務委託の労働者は「個人事業主」として扱われるため、労働基準法の適用外となります。これにより、長時間働いても残業代が発生せず、契約内容によっては報酬が不安定になる可能性があります。契約時には業務内容や報酬条件をしっかり確認し、リスクを最小限に抑えることが重要です。

社会保険や雇用保険に加入できない

業務委託の労働者は、正社員と異なり、企業の社会保険や雇用保険に加入することができません。そのため、病気やケガで働けなくなった場合の補償がなく、失業時のセーフティネットも存在しません。フリーランスとして業務委託を続ける場合、国民健康保険や国民年金に自分で加入する必要があり、場合によっては民間の保険を利用してリスク対策を行うことが推奨されます。

契約内容によってはリスクが大きい

業務委託では、契約内容が報酬や業務範囲に大きく影響を与えます。たとえば、成果物ベースの契約の場合、クライアントから追加の修正を求められても追加報酬が発生しないことがあります。また、支払いサイトが長期に設定されている場合、報酬がなかなか振り込まれず、資金繰りに影響を及ぼす可能性もあります。契約時には、業務範囲や報酬の支払条件、修正対応の範囲などを明確にしておくことが重要です。

税務手続きの負担が増える

正社員であれば企業が年末調整を行いますが、業務委託の労働者は確定申告を自分で行う必要があります。特に、所得税や消費税の計算、経費の管理など、税務関連の手続きには一定の知識が求められます。帳簿管理を怠ると、税務調査の対象になるリスクもあるため、会計ソフトを活用する、税理士に相談するなどの対策が必要になります。

仕事の獲得が自己責任になる

正社員であれば企業が案件を提供し、安定した業務が確保されますが、業務委託では仕事の獲得を自分で行わなければなりません。特に、競争が激しい分野では、案件を獲得するための営業活動やブランディングが必要になります。フリーランスとして成功するためには、ポートフォリオを充実させる、SNSやブログで情報発信を行う、クライアントとの信頼関係を構築するといった努力が求められるでしょう。

このように、業務委託は自由度が高い反面、収入の不安定さなどのデメリットもあります。業務委託を選択する際には、リスクを理解した上で、安定したキャリア形成のための準備を進めることが重要です。

業務委託契約・解除時の流れ

業務委託を活用する際には、契約の締結から業務の遂行、契約解除までの流れを把握しておくことが重要です。契約時に業務内容や報酬の条件を明確にしておくことで、トラブルを防ぎ、スムーズに業務を進めることができます。ここでは、業務委託契約を締結する流れと、解除する際のポイントについて解説します。

業務委託契約を締結する流れ

業務委託契約を結ぶ際は、以下の手順を踏んで進めるのが一般的です。

1.業務内容と契約条件の確定

企業と業務委託者が、業務の範囲や報酬、納期などの条件について事前に合意します。特に、成果物の品質基準や修正対応の範囲などを細かく決めておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

2.契約書の作成・締結

口頭の約束ではなく、正式な契約書を交わすことが重要です。契約書には、以下のような項目を明記します。

- 業務の内容と範囲

- 報酬の金額と支払い条件

- 納品のスケジュール

- 修正対応のルール

- 契約の解除条件

- 機密保持に関する取り決め(NDA)

3.業務開始

契約を締結した後、業務が開始されます。業務の進行状況を適宜確認し、必要に応じてコミュニケーションをとることで、スムーズな進行をサポートできます。特に、Webマーケティング領域では、成果が数値で可視化されるため、定期的なレポート提出を求めることでパフォーマンスを確認しやすくなります。

4.成果物の納品・確認

納品物がある場合は、契約で定めた基準に沿って検収(確認作業)を行います。特に、デザインやコンテンツ制作などのクリエイティブ業務では、修正回数の上限を決めておくことで、納品後のトラブルを防ぐことができるでしょう。

5.報酬の支払い

契約で定めた条件に基づき、業務委託者に報酬を支払います。支払いサイト(支払いまでの期間)は、30日~60日が一般的ですが、長すぎると業務委託者の資金繰りに影響を与えるため、適切な条件を設定することが重要です。

業務委託契約を解除する流れ

契約を解除する際は、事前に決められた手続きを守り、円滑に進めることが大切です。

1.契約書に基づいた解除条件の確認

契約書には、契約解除の条件が明記されているのが一般的です。「契約期間満了」「一定の通知期間を設けての解約」「違約金が発生する場合」など、契約書の内容を確認した上で、解除の手続きを進めます。

2.事前通知と合意形成

一方的な契約解除はトラブルの原因となるため、契約解除の意向を事前に伝え、双方が合意した形で解除を進めるのが望ましいです。たとえば、Webマーケティングの業務委託では、「月末締めで翌月から契約終了」といった形で、一定の猶予期間を設けることが一般的です。

3.未完了の業務の対応

契約解除時に未完了の業務がある場合、どこまで対応するかを事前に整理します。途中で業務を終了する場合でも、成果物の引き渡しや情報共有が必要なケースがあるため、最後まで責任を持って対応することが求められます。

4.秘密保持の確認

業務委託では、クライアントの機密情報を扱うケースが多いため、契約終了後も情報を漏洩しないように注意が必要です。契約時にNDA(秘密保持契約)を締結している場合、契約解除後も一定期間は守秘義務が継続することが一般的です。

5.報酬の清算

契約終了後、未払いの報酬がある場合は、合意したスケジュールに沿って精算を行います。特に、成果報酬型の契約では、業務の進捗によって支払いが発生することがあるため、最終的な報酬の計算を明確にしておくことが重要です。

このように、業務委託契約の締結や解除には、慎重な手続きが求められます。契約の内容を明確にし、双方が納得した形で進めることで、スムーズな業務運営が可能になります。

業務委託契約を外部と結ぶ際の注意点

業務委託契約を締結する際は、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな業務遂行を実現するために、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。契約書の内容が不明確なまま進めてしまうと、責任の所在が曖昧になったり、意図しないリスクを抱えることになるので注意が必要です。ここでは、業務委託契約を結ぶ際に特に注意すべきポイントを解説します。

責任範囲を明確にする

業務委託契約を結ぶ際は、委託元と委託先の責任範囲を明確に定めることが不可欠です。たとえば、Webマーケティング業務を委託する場合、成果目標の設定や運用トラブル発生時の対応など、どこまでが委託先の責任範囲なのかを明確にしておく必要があります。

特に、システム開発や広告運用の業務では、緊急対応が求められる場面もあります。「障害発生時の対応は委託元が行うのか、それとも委託先が対応するのか」「対応する場合の追加費用はどうするのか」といった点を、契約書に明記しておくことで、不要なトラブルを防ぐことができるでしょう。

再委託のルールを事前に取り決める

委託先が業務の一部または全部を別の事業者やフリーランスに再委託するケースは珍しくありません。しかし、再委託が繰り返されると、最終的に誰が業務を担当しているのか不透明になり、品質管理が難しくなるリスクがあります。

たとえば、SEOコンテンツの制作を外注した場合、一次委託先がライターへ再委託し、さらにそのライターが別のライターに外注すると、品質の管理が困難になり、納品されたコンテンツのクオリティにバラつきが生じる可能性があります。そのため、契約時に「再委託は二次請けまで」などのルールを設定し、管理の範囲を明確にしておくことが重要です。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)を遵守する

フリーランスや小規模事業者に業務を委託する際には、下請法の規定をしっかりと確認しておく必要があります。近年、フリーランスに対するハラスメントや不当な取引が問題視されており、法律が強化される傾向にあります。

特に、以下の点について事前にチェックしておくことが求められます。

1. 契約時に発注内容や金額を明確に記載する

2. 契約書を発行・保存する義務を遵守する

3. 報酬の支払い遅延や不当な値下げを行わない

法令違反が発覚すると、企業側に罰則が課される可能性があるため、発注前に最新の法律を確認し、適切な契約を締結することが大切です。

「労働者性」が認められるリスクに注意する

業務委託契約は、労働契約とは異なりますが、契約内容や業務の実態によっては「労働者性」が認められ、雇用契約と見なされるリスクがあります。これは、委託先に対して企業が強い指揮命令を行っていたり、時間・場所の拘束があったりする場合に発生しやすくなります。

たとえば、業務委託のWebマーケターに対し、「毎日9時から18時まで会社に出社して業務を行うこと」「上司の指示に従い、逐一業務報告を行うこと」などの条件を課した場合、労働者性が強いと判断される可能性があります。

労働者性の判断基準としては、以下のポイントが挙げられます。

1. 仕事内容や仕事の進め方に対し、企業側の指揮命令があるか

2. 仕事の場所や時間の拘束があるか

3. 業務を他の人に代わってもらうこと(代替性)があるか

4. 残業した際に残業代が支払われるか

5. 報酬が業務内容に見合った適正な水準であるか

企業側は、業務委託契約を結ぶ際に、これらのポイントを考慮し、「労働者性」が発生しないよう契約内容を整理することが必要です。たとえば、「業務の進め方は委託先の裁量に任せる」「業務時間の拘束をしない」などの条件を明文化することで、リスクを回避できます。

テンプレートの契約書をそのまま使わない

業務委託契約を締結する際、インターネット上で提供されている契約書のテンプレートをそのまま使用するケースもあります。しかし、契約内容は業務の性質や企業の状況によって異なるため、汎用的なテンプレートでは対応できないリスクがあります。

たとえば、Webマーケティングの業務委託契約であれば、「KPIの達成基準」「データの取り扱い」「広告アカウントの管理責任」など、専門的な要素を契約書に盛り込む必要があります。そのため、自社の法務部や弁護士と相談しながら、業務内容に合った契約書を作成することが重要です。

このように、業務委託契約を外部と結ぶ際には、責任範囲や契約内容を慎重に設計し、法的なリスクを回避するための準備をしっかりと行うことが求められます。適切な契約を結ぶことで、業務の円滑な遂行とトラブルの防止につなげることができます。

経験豊富な業務委託人材と出会う・業務委託で案件を探すなら「ミエルカコネクト」

ここまで、業務委託を活用するメリットや注意点について解説してきました。業務委託は、企業が専門スキルを持つ人材を柔軟に活用できる手段である一方、「適切な人材を見極めるのが難しい」「契約の進め方が分からない」「クオリティをどう管理すればいいのか不安」 といった課題を抱える企業も少なくありません。

また、業務委託として働く個人のマーケターにとっても、「安定して案件を獲得したい」「自分のスキルを活かせる仕事を見つけたい」「企業との信頼関係を築きながら長期的に活躍したい」 といった悩みを抱えることもあるでしょう。

そこでおすすめなのが、即戦力のマーケターと企業をつなぐ人材マッチングサービス 「ミエルカコネクト」 です。SEO、広告運用、コンテンツマーケティング、SNSマーケティングなど、多様な専門スキルを持つプロフェッショナルが在籍し、企業の課題に最適な人材を提案しています。

企業側は、社内にノウハウがなく、専門的な施策の立案や実行に不安がある場合でも、適切な業務委託人材を活用することで、施策のスピードを加速させることが可能です。また、短期のプロジェクト支援から長期的なマーケティング戦略の推進まで、ニーズに応じた柔軟な契約が可能な点も大きな魅力です。一方、フリーランスや業務委託として働きたいマーケターにとっては、自分のスキルに合った案件に出会いやすく、安心して仕事を進めるためのサポートも充実しています。

「適切な業務委託人材を見つけたい企業」も、「業務委託として案件を獲得したいマーケター」も、ぜひ 「ミエルカコネクト」 にご相談ください。貴社のビジネスに最適なプロフェッショナルをご紹介し、個人のマーケターには新たなキャリアの機会を提供します。

#業務委託 #業務委託メリットデメリット #業務委託メリット企業側 #正社員と業務委託どっちがいい

この記事をシェア

この記事をシェア