2025年10月28日~29日の2日間、東京都千代田区にて開催された、DemandMarkets株式会社主催のFOUND Conference Tokyo 2025に、当社のFaber Company Founder室長 本田卓也、SEOスペシャリスト 小丸広海、プロダクトマネージャー 市川莉緒、ディレクター 高田愛が参加、登壇してきました。

国内外から検索マーケティングのエキスパートが終結し、会場は大盛り上がり!その様子をたっぷりお届けします!(筆者:高田)

「FOUND Conference」は、世界的に著名なRand Fishkin(ランド・フィシュキン)氏、Lily Ray(リリー・レイ)氏、Mike King(マイク・キング)氏なども参加した、国内では初のグローバル検索マーケティングカンファレンスです。SEOはもちろん、検索広告、コンテンツマーケティング、AI活用、データ分析など、多岐にわたるテーマについて、国境を超えた活発な意見交換が行われました。

会場に到着

今回の会場は、大手町三井ホールです。

会場に入って受付。お会いした方ことがある方もたくさんいらっしゃったのでホッとしました。

13:00になり、DemandMarketsのCEOであるレイさんとジャパンカントリーマネージャーの室屋さんの挨拶でスタート。カンファレンスに対する熱い思いを語っていました。

「海外から来られた方はどのくらいいらっしゃいますか?」とレイさんが尋ねると、数十名の手が!「セッションもいいけれど、たくさんの人と繋がれることがカンファレンスのいいところなので、ぜひみなさん友達になってください」というレイさんの言葉が印象的でした。

セッション① データが語るSEOの新時代:生成AIより重要な「真の地殻変動」

カンファレンスは、株式会社 JADEの長山 一石氏によるセッションからスタート。

長山 一石

株式会社JADE ファウンダー 代表取締役 最高戦略責任者

1987年京都生まれ。同志社大学法学部卒、London School of Economics and Political Science, MSc Social Anthropology 修了。Google Search、Google Play、Xなどで主にスパム・アビューズ対策領域で活躍。Google では、検索とPlayにおけるTrust & Safety 領域にプロダクト分析の視点から深く関わる。また、Webmaster Trends Analystとして日本のウェブマスターに向けてオフィスアワーを開き、検索エンジンに関わる知識とベスト・プラクティスの啓蒙、日本のウェブマスターの動向調査を通じたGoogleサービスの改善などを行った。

(引用:データが語るSEOの新時代:生成AIより重要な「真の地殻変動」by JADE – FOUND Conf)

・AI vs 検索という偽の対立軸

・世はまさにAI時代

・生成AIでコンテンツをたくさん作ったら上がると思われたが、生成AIで作ったコンテンツのVisibility Score(独自トラフィックデータ)の下落がみられる

・AI最適化 vs SEOという対立軸は適切ではない。真の対立軸は Google vs non-Google

・先にAIを実用化させたのはOpenAIだったため、AI戦争当初は、Googleが後手に回っていると考えられていた。しかしDeep Research以降は、Googleが構造的に有利な状況であるという見方が強い(そもそもDeep Research自体が、Googleが検索エンジンで実行してきたことに非常に近い)

・クロール能力、インデックスの規模、パブリッシャーとの関係性を考えた時に、他のAIツールと比べるとGoogleが総合的に有利だと考えられる

・AIツールのクロールはパブリッシャー側に利益をもたらさないので、ブロックされることも多い。その結果、報酬を支払ってクロール(学習)させる動きが活発になってきている。その一方で、ブロックを無視するAIツールもある。

・事実としてGoogleはAIのマネタイズに成功しつつある。Googleの決算報告を見ても、AI関連のプロダクトにおける利益が出ていることがわかる

・Is SEO Dead? SEOで優位性のあるGoogleがAIでも優位性があるなら死なないのでは?

・SEOの本質は、大規模分散システムに存在を認知させ拡散させること。本質的には変わらない(覇権を握るのがGoogleかは別の問題ではあるが)

・Discover Crawl Index Rank Query Click Land Stuff(JADE独自の検索インタラクションモデル)はこの状況でも通用する

・SEOはゾンビではなくフェニックス

・検索における真の地殻変動とは?良質な1st Party Data( ファーストパーティデータ)が利用できるようになったこと

・URL inspection API、GSC Bulk Export、GA4 Big Queryなどによって有益データ分析が可能になりSearch ConsoleやGA4の制限が諸々解消されより本質的な分析が可能に

・さらに生成AIを利用して1st party dataを詳細に分析可能になったのが今のSEO

・真のデータドリブン時代が来た

セッション② 生成AIで加速するデータ分析:マーケティング効果を最大化するアプローチ

次は内山 達貴氏(Google Cloud Japan)、小島 塁氏(株式会社カカクコム)、冨永 英志氏(株式会社カカクコム)によるセッションです。

内山 達貴(写真右)

Google Cloud Japan データアナリティクス事業本部 Data Analytics Sales Specialist

日本オラクルにて、ビジネスアプリケーション領域のセールスとしてキャリアをスタート。2015年、Workdayの日本法人立ち上げに参画し、日本の広告業界における初の導入事例を創出。黎明期の日本市場を牽引。 Google入社後は、広告事業部門にて大手消費財・小売・EC業界のリーディングカンパニーを担当し、その事業成長に貢献。現在はGoogle Cloudのデータ × AI専門営業部門に所属、人材やデジタルネイティブ企業を中心にAI時代のデータドリブンな事業変革を支援。

小島 塁(写真左)

株式会社カカクコム 求人ボックスカンパニー Head of Marketing / 事業企画部 部長

楽天・SaaSスタートアップ・Googleにて延べ1,000事業社以上のデジタルマーケティング及びDXの支援を行う。特に、人材業界やEコマースのマーケティングに精通。2025年より求人ボックスにマーケティング責任者兼・事業企画責任者としてジョインし、事業拡大を担う。

冨永 英志(写真中央)

株式会社カカクコム 求人ボックスカンパニー ビジネスプロダクト企画部 データマネジメントチーム マネージャー

フューチャー株式会社のITコンサルタントとして金融や小売といった多様な業界でWebアプリケーション開発やデータ基盤の構築を支援。現在は株式会社カカクコムの求人ボックスにて、次世代データ基盤の構築をリードする傍ら、AI活用施策の立案と推進を担当。

(引用:生成AIで加速するデータ分析:マーケティング効果を最大化するアプローチ by Google Cloud Japan – FOUND Conf)

・Googleクラウドの意義とGoogleのミッションはGoogleのプロダクトを安定して使えるようし基盤を他社にも提供

・AIに関する検索行動は過去5年で10倍に増加したというデータも

・AIは便利なツールから社会のOSになった

・データ利用者の変化として人々が当たり前にAIを使い、専門家の分析同様にAI自身が無意識にデータを活用する時代に(知の民主化)

・利用対象データの変化として構造化された過去のデータだけでなく、マルチモーダル(音声、動画、テキストなどの非構造化データ)も分析できるようになっている

・データ活用の方法の変化として、過去を分析・可視化する潮流から、AIで未来を予測し施策に繋げる潮流に変わってきている

・Google cloudではケースにあわせたAIエージェントを提供、GA4とBig queryを繋いで自然言語で分析・説明しているデモを披露

・求人ボックスのAI活用

・データ活用に向けて統合データ基盤を作っている

・あらゆるマーケデータをBig Queryに集約・加工、Looker Studioとのリアルタイム連携、RAGを作って精度の高い回答

・SQLを使わずに、自然言語だけでデータ分析が可能になるようにすることで、Bizサイドでもハードルなくデータを使えるように(目指す世界観であり乗り越えるべき課題あり→データ粒度の統一、テーブル間の整合性などが重要になってくる

・データを元にペルソナエージェントを作成し、そこから戦略を立てていくことも始めている(転職を検討中の佐藤恵さんのデモ事例を披露)

・今後半年以内にAIの民主化(SQLをかけない従業員でも可能な)データ分析を目指す

セッション③ モダンなSEOのためのデータサイエンスとLLM入門

次はElias Dabbas(エリアス・ダッバス)氏によるセッションです。日本ではなかなか目にしない、SQLを用いた分析についてのノウハウがたくさん詰まっていました。

エリアス・ダッバス

Creator & Maintainer of Advertools

エリアス氏は、検索マーケティング・データサイエンス・ソフトウェア開発を組み合わせたアプローチを得意としています。デジタルマーケター向けのPythonパッケージ兼コマンドラインツール「Advertools」の開発者であり、メンテナンスも続けています。このツールは400万回以上ダウンロードされており、クローラー、検索広告作成ツール、ログファイル分析、XMLサイトマップやrobots関連のツールなど、多彩な機能を提供しています。著書に『Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash』があり、Pythonでダッシュボードやデータ分析アプリを作る方法を紹介しています。

(引用:モダンなSEOのためのデータサイエンスとLLM入門 by エリアス・ダッバス- FOUND Conf)

・データサイエンスは専門的な知識(ドメイン知識、プログラミング、数学と統計…など)でなり立つ

・データ分析に使う言語はPythonである必要性はないが、Pythonは依然として便利

・各URLへのクロールやサイトマップの取得やタイトルタグの取得など様々な動作をシングルコマンド、スプレッドシートの機能、関数などを利用し臨機応変にカスタイマイズ可能、エリアス氏は自身のツールで実現している

・データ分析で重要なのは、Auditability(プロセスの各ステップを確認し、正しいか検証すること)、Scaling(1つのサイトで行った分析を他のサイトでも行う横方向の分析など)、Reproducibility(再現可能性があるかどうか)

・素晴らしいツールは、どんな質問やどんなタスクにも対応できる

・AIの出現によって、構造化されていないデータを分析することがより容易になった。たとえばクロール先のテキストを抽出しネガティブな内容かポジティブな内容かを判定させられる

・LLMの発達によって保持しているスキルの90%が無価値になっているかもしれないが、残りの10%の価値は何千倍にもなっている。例えばコードを書くことなどはもうAIがやるのでほぼ無駄だが、戦略的な質問をしたり全体感をみたり意思決定したりといったことは人がやらなければならない

・LLMは全てを代替してくれるわけではない。インプットを定義したり、アウトプットを評価・検証し意思決定したりといったことは、これからも人間がやらないといけない

セッション④ SEOが世界を救うかも!?:SEOの社会的意義と未来を考える

次は武蔵大学の宇田川 敦史氏によるセッションです。

宇田川 敦史

武蔵大学 社会学部 メディア社会学科 准教授

日本IBMにてWebシステム開発、マーケティング・コンサルタントを経験後、楽天トラベルにてデジタル・マーケティング、SEO、UXデザインを約15年にわたってリード。2022年よりデジタル・メディア論、メディア・リテラシーの研究者へ転身。著書に『Google SEOのメディア論: 検索エンジン・アルゴリズムの変容を追う』(青弓社)『アルゴリズム・AIを疑う: 誰がブラックボックスをつくるのか』(集英社)など。

(引用:SEOが世界を救うかも!?:SEOの社会的意義と未来を考える- FOUND Conf)

・evilに陥らないための心構え

・SEOは単なるマーケ施策を超えた、社会の情報基盤に影響を与える活動

・情報が飽和しているがゆえに、ユーザーのアテンションが減少している

・クオリティvsインパクトのコンフリクトを、一定の水準でバランスさせ、インターネットの社会性を維持・改善させていく必要がある

・SEOの時代は1.0ハックの時代、2.0ペナルティの時代、3.0: クオリティの時代と移り変わってきた

・今はまさにGEO1.0、抜け道を探してハックをするような同じ時代を歩んでいる…、が時代が証明しているように無効化されていくことになるだろう

・AIの進化はむしろ、AI自身が持っていない一次情報に対して投資をしコンテンツのクオリティへの要求を高めていくことが必用

・量(論理)から質(倫理)へのシフト

・Googleや生成AIの「不公正」な振る舞いは、SEO・GEOコミュニティが連帯することで正すことができる

・AIがユーザーのエージェントになることも予想され、 AIが「人間だったらどう評価するのか」という基準でコンテンツを判断していくことになる、それならば人間に評価されるコンテンツをはじめから作った方がいい

セッション⑤ 10年のR&Dの軌跡、AIエージェント時代のSEOと検索の未来

次は、Hakuhodo DY ONEの柴山 大氏と登 章良氏によるセッションです。日本を代表する代理店だからこそできる切り口の分析がたくさんあり、カンファレンス後の懇親会でも何度も話題に上がっていました。

柴山 大(写真左)

株式会社 Hakuhodo DY ONE 常務執行役員

通信企業やWebメディア企業にてインターネットサービスの商品企画開発・マーケティング・UI/UXの責任者を務めた後、2017年にnegocia株式会社を創業し、代表取締役に就任。2019年、negociaと株式会社アイレップの資本業務提携に伴い、アイレップにてテクノロジー領域全般を統括。2022年より、アイレップ取締役CTOおよび株式会社博報堂テクノロジーズ執行役員を兼任し、博報堂DYグループにおけるAI開発を主導。2025年より、株式会社Hakuhodo DY ONE常務執行役員として、デジタル広告の領域を総合的にリードしている。

登 章良(写真右)

株式会社 Hakuhodo DY ONE オウンドソリューション本部 SXOソリューション局 局長

博報堂DYグループのSEO領域のコンサルティング部門・R&D部門を担当。 2010年からさまざまな業界における大規模サイトのSEOを中心に経験。SEOエンジニアとしてサイト制作の経験を積んだのちSEOコンサルタントへ転身。サイト制作の工程から集客に至るまでの体系的なスキルを保有し、5~10年以上にわたる伴走型コンサルティングの実績が豊富。 米国PMI®認定資格、Project Management Professional(PMP)® 所持者。

(引用:10年のR&Dの軌跡、AIエージェント時代のSEOと検索の未来 by Hakuhodo DY ONE – FOUND Conf)

・基本的にAI最適化は検索最適化の延長上にある

・近年のSEO評価は、内部評価+外部評価から、SXO(内部+外部+ユーザー行動)に変化

・ユーザー行動という抽象度の低さがクライアントの意思決定のボトルネックになることも

・認知~検索にいたるユーザー行動に関わる事例ではTVCM放送後に指名検索が爆増し非指名キーワードの順位上昇の相関性が見られたことも

・検索~サイト訪問にいたるユーザー行動の事例では、順位別CTRを基準として、それぞれのサイトのCTRと順位の相関を確認

・サイト訪問~解決にいたるユーザー行動はユーザーファーストの視点を持った上での一連の検索行動プロセス全体への最適化が重要

・AIO(AI最適化)ではChatGPTの生成結果がGoogle、Bingの順位と強い相関を確認(独自スコア)

・今後のSEOの展望、AIとSearchの利用用途は異なる印象だが、AIにおけるユーザー行動にあわせるWebサイトも出てきている、Webページ上で会話型のクエリに対応できるように設計

・逆にAIによせたインターフェースでは従来のwebサイトの概念が薄れていしましSEOに悪影響を与える可能性もあるのでバランスが重要

・マーケティングの未来を見据えAIエージェントによるユーザーに行動がどう変化するか、それにあわせてマーケティングのプロセスがどう変わるのか

・AI モードも当然のように利用されるようになるので変化をモニタリングしていく必要がある

・CPA、CVRなどの短期パフォーマンスだけでなく、長期的なブランド構築も意識していかなければいけない

・現時点でAIの影響度は非常に軽微であり、GEOはSEOの延長戦でしかない、変化をキャッチアップできる体制を作っておくことの方が大切

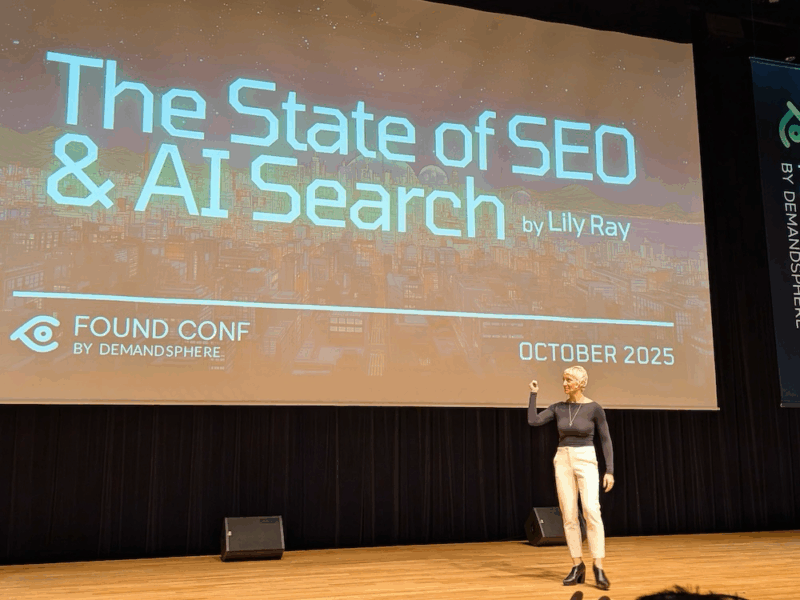

セッション⑥ 2025年のAIサーチとSEOを紐解く

Day1最後のセッションは、ミエルカチャンネルでもインタビューに応じてくれた、Lily Ray(リリー・レイ)氏!

リリー・レイ

Vice President, SEO Strategy & Research at Amsive

リリー・レイ氏は、Amsive社でSEO戦略とリサーチ部門のバイスプレジデントを務め、同社のクライアント向けSEOプログラム全体をリードしています。ソフトウェアエンジニアやウェブ開発者、テクニカルライターに囲まれて育った彼女は、自然と身につけたテクノロジーの素養に加え、成果にこだわる姿勢と先進的な発想力を武器に、数々のプロジェクトで成果を上げてきました。2010年にスタートアップでSEOのキャリアをスタートし、その後エージェンシーに移ってすぐに頭角を現します。フォーチュン500をはじめとする有名企業を数多く支援し、受賞歴のあるSEO部門を立ち上げ、成長を牽引しました。これまでに小売、EC、B2B、CPGなど幅広い業種を手がけ、とりわけアルゴリズムアップデートの分析、品質評価、テクニカルSEOの課題解決に情熱を注いでいます。

(引用:2025年のAIサーチとSEOを紐解く by リリー・レイ- FOUND Conf)

・ChatGPTの利用が停滞している可能性がある。新規ユーザーの獲得数や平均利用時間などが減少傾向になっているデータもある。

・一方で、Google I/O後にGeminiのダウンロード数が急速に増えたり、Nano Bananaのローンチ後にGeminiの利用が急増したりといったデータもある

・GoogleのLiz Reid氏によると、AI Overviews導入後も、検索からの全体のクリック量と収益は前年比で安定しており、クリック品質と検索クエリの総数は増加傾向にあるという

・著名なSEOプレイヤー達のインタビューを見ていても、AIはあくまで検索の拡張であり、代替ではないと捉えることができる

・AIが検索の拡張であり、またGoogleが「AI Modeは検索の未来である」と述べている以上、AI Modeが近いうちにデフォルトで実装される可能性は十分にある

・AI Overviewsの影響は確実に出ている。AI Overviewsが情報系クエリのトラフィックを奪っていることも確認できている

・Google検索の100件表示パラメータの変更によってランキングツールやSearchConsoleのレポートに大きな影響を与えた

・botのクロール対ユーザー訪問の比率をみると、botが多いことがわかる、クロール量に見あったトラフィックを得られていない

・AEO(Answer Engine Optimization) は重要だが、SEO is Deadは懐疑的

・AIは学習したデータ以外の情報にアクセスする際には、RAGを用いている。検索エンジンの基盤がなければ、AIは事実上使えないものになる

・AEOなしではAIからwebサイトは発見されないなんてことはない

・品質が高く有益な情報であればAIにも自然と検知される

・Atlasをはじめとして、ChatGPTはGoogleやBingなどの検索エンジンを使っている

・ユーザーが検索するプラットフォームとしてGoogleは依然として圧倒的なシェア

・AI検索のトラフィックはOrganic検索と比較して1%未満

・ChatGPTを使っている人は増えているがGoogle検索を使っている人は減っていない、むしろ両方を併用する傾向にある

・LLMの利用用途はアシスタントとしての利用や何か(画像や動画)を生成する用途が多い、検索エンジンは技術情報を確認したり、探索、ショッピングしたりする時に使われがち

・コンテンツ制作はAIで自動化することができそうだが、実際にはそのパフォーマンスは落ちることが多い。数週間はいいがその後急落する

・AI ModeはGoogle検索の機能の一部なのでGoogleで掲載されない状態ならAI Modeでも掲載されない

・SEOやGEOをどうやってオーバーラップしていくか?

・Owned, Earned, Socialの3つの観点から、コントロールできるものできないものを区別して、露出を増やしていくことが重要

・会社やプロダクトの情報は、わかりやすく書いてweb上に公開し、ユーザーのあらゆる質問に対応できるようにする必要がある(新しいE-E-A-Tの形)

・AIはパーソナライゼーションもされる、地域や翻訳は顕著

・インターナショナルブランドであれば、きちんと各地域へのユーザーに対して翻訳できているかどうかが重要

・どのドメインから引用されているか、どのページが引用されているかを確認して必要な情報を拡充していく

・GA4の設定も、AI searchのカスタムセグメントをしておく

・ブランドとインプレッションの監視も必要であり表記ゆれも考慮する必要あり

・AIにおいては、Wikipedia、YouTube、RedditなどがVisibilityが高い

・(少なくとも海外においては)Redditにおいて公式アカウントを運用しておくことを推奨

・YouTubeもブランド情報を発信するのに重要なプラットフォーム。ユーザーが知りたい質問に対して答えていく双方向的なツールとして使うと有効(特にGeminiはYouTubeを好む傾向にある)

・LLMは不正確なコンテンツを判別できないので、ハルシネーション注意が必要(LLMがLLMの情報を学習してしまいがち)

・AIでのVisibilityを上げるためにも、コンテンツの最適化、ユニークさにこだわっていくことは必要

・データを管理して、他の部門と協力してスムーズに連携できるようにしておくことが大切

▼Lily Ray(リリー・レイ)氏へのインタビュー動画はこちら▼

懇親会で高田がLT登壇!

これで終わり、、、と思いきや、実はここからが本番です。懇親会でもLTがあったのですが、ここで高田から登壇します!

ドキドキしながら乾杯をし(緊張でオレンジジュースの味が全くしませんでした)、LTスタートです!

※マイクの準備などの関係で他の方のLTをレポートする余裕がなかったので、LTの様子は写真のみで失礼します。でも会場は大盛り上がりでした!!

青木 優氏(株式会社 MATCHA)

篠原 誠氏(株式会社JADE)

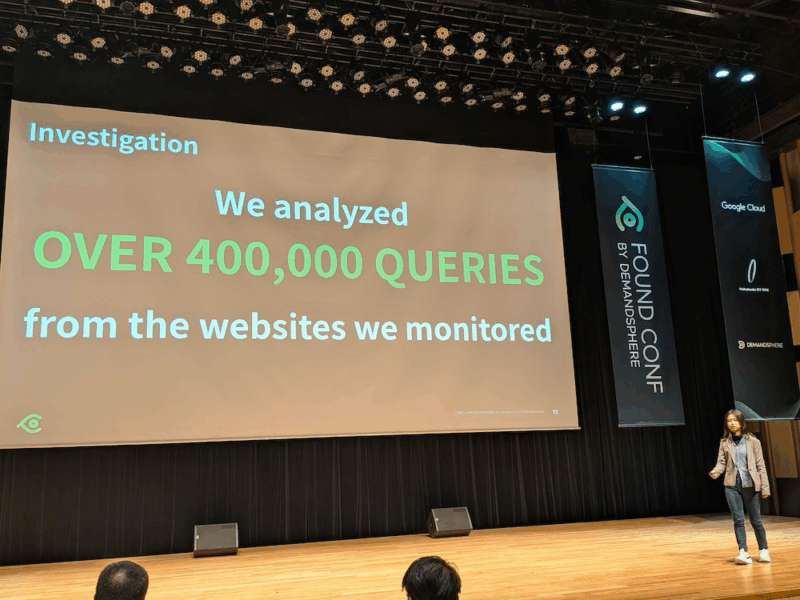

高田 愛(株式会社Faber Company)

テーマは、クエリの長さの平均から見るAI Modeの利用率と検索行動の変化です。このLTのあと、「分散ではなく平均にした理由は何ですか?」などたくさんご質問をいただきました。LTを聞いてくださった皆様、ありがとうございました!

高橋 智子氏(アユダンテ株式会社)

西尾 大笑氏(株式会社じげん)

藤原 駿太氏(株式会社キュービック)

村山 佑介氏(株式会社JADE)

初日はこれにて終了! Day2~3 は2記事目に続きます。そちらもぜひお読みください!

#SEO #FOUNDConferenceTokyo2025 #検索エンジン最適化

※関連記事:

・GEOとは? AI検索時代のSEO戦略と実践4ステップ

・AI検索対応を急ぐ必要がない4つの理由と、いま考えるべき2つのポイント

・LLMOとは? マーケに活かす5つの対策をわかりやすく解説

※関連サービス:

・GEOツール(無料診断あり)

・GEO対策コンサルティング(専門家が支援)

この記事をシェア

この記事をシェア