SEOとは「検索エンジン最適化」を意味する、Search Engine Optimizationの略称です。Googleをはじめとした検索エンジンのランキングで上位表示を行うことで、検索結果からの流入や売上、リード獲得などを大きく増やすことが可能です。広告枠は対象とせず、それ以外のオーガニック検索(自然検索)枠からの流入の量や質を改善することをSEOと呼びます。

この記事では、SEOスペシャリストである株式会社Fabercompanyの小丸が「結果の出るSEO」について解説します。まずはSEOの基本を理解し、その上で必須の5つのSEO対策や、メリット・デメリット、費用などわかりやすく理解できるようになっています。当記事を繰り返し参考にし、SEOで成果をあげるバイブルにしてください。

目次

※関連イベント:Japan SEO Conference2025【2025年7月17日】

SEO対策とは?(チェックリストあり)

SEO対策とは、Search Engine Optimization の略で〝検索エンジン最適化〟であり、自社サイトを検索エンジンで上位表示させるために行う施策というニュアンスで使われる言葉です。あたりまえのように利用される言葉ですが、厳密には正しい表現ではないと思っています。

SEO対策(検索エンジン最適化対策)と表現すると、適切な検索順位になるようGoogleなどの検索エンジン側が講じるものというのが、正しい日本語になるでしょう。そのため弊社では「SEO施策」と呼んでいます。(本記事では広まってしまっている「SEO対策」も併用します)さて、前置きはこのくらいにして、本題です。まず、SEO対策は大きく3つに分類できます。

SEO対策の種類

| 1.コンテンツ施策 | 検索意図を満たせるコンテンツの制作 | 一次情報(独自の価値)の発信 | 専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)の担保 | 読みやすいUXの設計 |

|---|---|---|---|---|

| 2.内部施策 | 検索結果に反映される要素の最適化 | ユーザー行動に反映される要素の最適化 | サイトの特性に合った各種機能の実装 | 検索エンジンに関連する要素の最適化 |

| 3.外部施策 | 外部に引用されるような高品質のサイト/コンテンツ設計 | 公式SNSアカウントの運用 | 関連ポータルサイトへの登録 | 関連メディアとの交流 |

コンテンツ施策は後述しますので、内部施策と外部施策について簡単に説明しておきます。

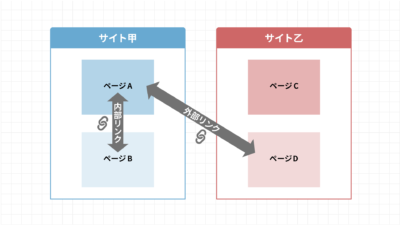

内部施策(内部SEO、内部対策)

SEO対策における”内部施策”は、サイト構造・サイト設計やそれらにまつわる内部リンクの設計、タイトルタグ、メタタグ(特にメタ ディスクリプション)、見出し(hタグ)の調整、パンくずリストの最適化、構造化データのマークアップ、目次などWebサイトのHTML上での最適化を図るものです。robots.txtやサイトマップの扱いといったWebサイト管理に近いところから、コアウェブバイタルに関連するようなユーザビリティの改善もここに含まれます。

最適化されていることに越したことはありませんが、大半のWebサイトではこの内部タグ調整だけで大きなSEO成果を出すことは難しいと言えます。なぜなら検索エンジンはだいぶ性能がよくなってきていて、多少のタグの不備はSEO上関係がなくなっているからです。

ただ一部のポータルサイト、メディアサイト、ECサイトなどの大規模サイト・DB型サイトにおいては「テクニカルSEO」とも呼ばれる領域で、重要なSEO対策になってくるでしょう。サブドメインやサブディレクトリにおけるSEOでも同様です。

☑︎SEO内部対策に関するコンテンツ一覧はこちらから

☑︎SEO内部施策の参考事例:内部設計とUI/UXを見直して成果を出したバイク王&カンパニーさま

またドメイン年齢(中古・新規ドメイン)や、WebページのURLの生成方法や301リダイレクトによるページ移転もある程度理解しておきたいところ。URL構造は社内やチームでルールを共有しておけると良いですね。社内のみでSEOを行うインハウスSEOを行う場合はSEO支援会社に任せない分、仕組みづくりや他部署との連携が重要になります。

外部施策(外部SEO、外部対策)

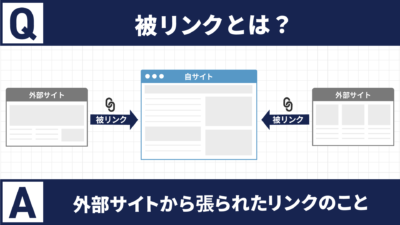

SEO対策における”外部施策”は、対象Webサイトのドメイン以外から対象Webサイトにたくさんのリンク(=被リンク)を集めることです。一昔前の自作自演リンクは通用しませんが、良いWebサイト運営ができていれば、様々なWebサイトから参考にされ、外部リンクも集まるはずです。有効な被リンク(=ナチュラルリンク)を獲得する活動は、昔から変わらず重要なことです。

☑︎SEO外部対策に関連するコンテンツ一覧はこちらから

☑︎SEO外部施策の参考事例:ナチュナルリンク獲得で成果の出たアジアンウェイさま(中古トラックEC)

最新SEO情報のキャッチアップとSEOチェックリストでのセルフチェック

鈴木謙一の運営する「海外SEO情報ブログ」では最新情報をキャッチアップできます。さらに、ミエルカチャンネルでは定期的にSEO情報を発信しています。GoogleのGary Illyes氏やJohn Mueller氏にも鈴木謙一が直接インタビュー。貴重な動画盛りだくさんですので、ぜひチャンネル登録しておいてください。

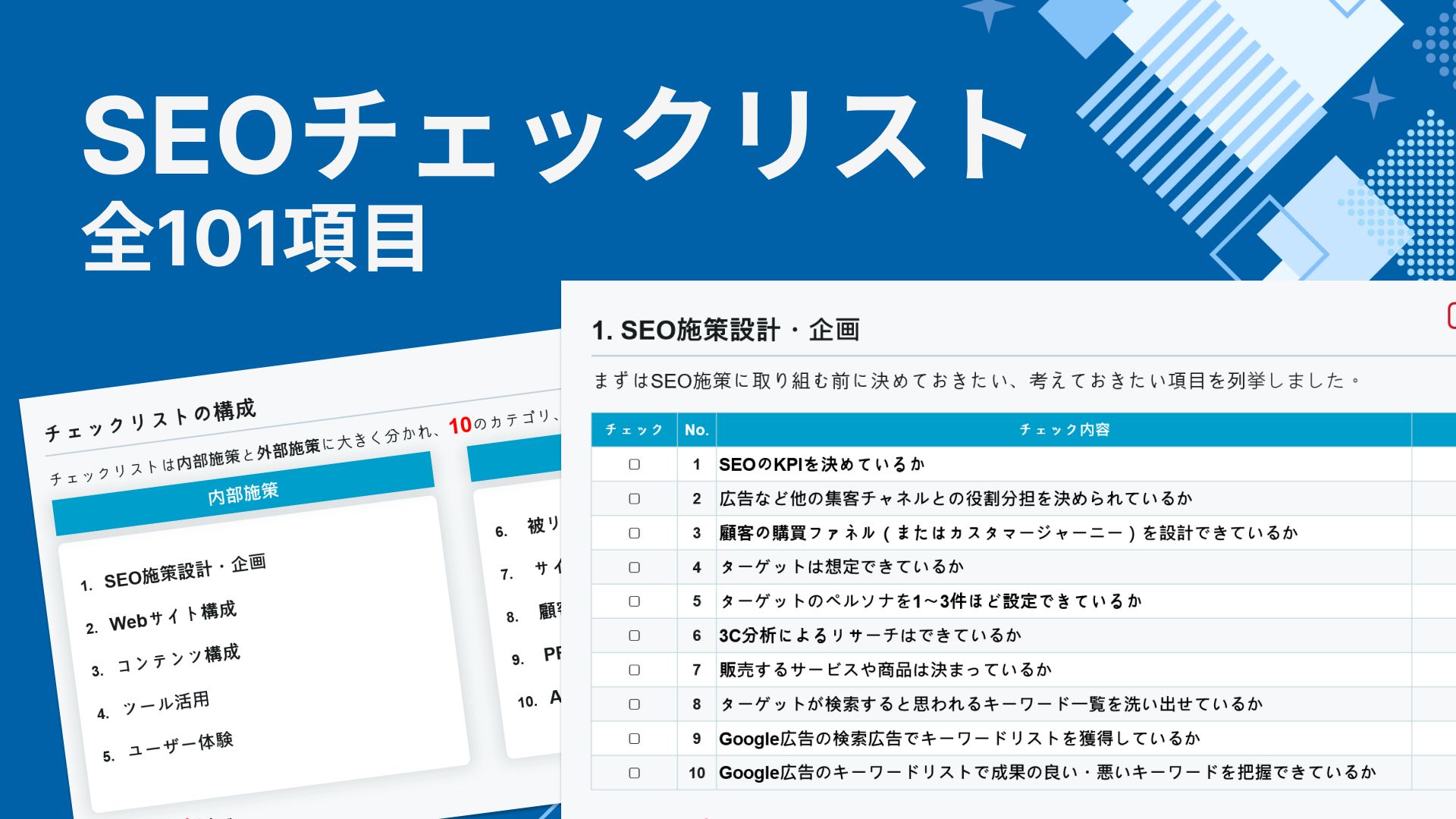

そして、自社サイトのSEO状況を確認してみてください。ご自身でチェックできるよう内部SEO・外部SEOなどの観点から全101項目記載しました。無料ですのでぜひダウンロードください!

ここまで解説した内部施策・外部施策ともにどれも実施するべき施策ですが、一度にすべてを実行するのは大変です。施策の優先度を決めるためにも、まず最新のSEOの考え方について触れましょう。

まず最初に行いたい効果の高いSEO対策10選

「今すぐ出来る特効薬的なSEOの小技を知りたい」と言う方のために、10個のSEOの短期改善に繋がる施策をピックアップしてみました。未着手の方はぜひ試して見てください。

- 1. タイトル

- 2. メタディスクリプション

- 3. リード文

- 4. 最新情報

- 5. 共起語

- 6. 内部リンク

- 7. 競合調査

- 8. 画像

- 9. 外部リンク

- 10. AIの活用

1. タイトル

まず最重要かつ、すぐに手をつけられるタイトル(title)タグから手を打っていきましょう。

- タイトルにターゲットとするキーワードを入れる

- タイトルが30文字前後を大幅に超えていたら30文字程度になるよう不要な言葉を削除する

- クリックしたくなる言葉を選ぶ。「失敗しない〜」のようなキャッチーな言葉、「7つの方法」など”数字”を入れる

などが有効です。

☑︎SEOに効くタイトルの付け方はこちらに詳しくまとめました

2. メタディスクリプション

メタディスクリプション(Meta description)は検索順位に直接は影響しません。しかし検索クリック率に大きく影響するため、検索流入を増やすという意味でとても重要です。特にシンプルに引きの強い言葉でクリックさせる事が大事。長くても100文字程度が目安。100文字を大きく超える場合は不要な言葉を削除しましょう。

3. リード文

リード文はページの最上部にあり、検索エンジンが「ページ内のメインコンテンツで最も重要な箇所」と捉えている可能性が高い場所です。生成AIの文脈でも有効性がありそうです。ここもテコ入れをしてみましょう。

- リード文で記事の内容を的確に要約する

- リード文ではリード文以降を読ませるために「読むと何が分かるのか」などメリットを簡潔に提示してあげる

4. 最新情報

記事リリース以降、重要だったり世間の関心を引きそうな最新情報が少しでもあるなら記事内に都度追記すると良いでしょう。

5. 共起語

共起語、関連用語、専門用語の使用は記事の専門性や、ひいては信頼性を確立する上でとても大切な要素。共起語を調べて記事内に自然な文章になる範囲で追加していきましょう。検索結果でサジェストされるキーワードもチェックしましょう。

ただし、共起語をとにかくたくさん使えばいい、というのは時代遅れのSEOです。

6. 内部リンク

内部リンクが集中しているページは検索クローラが発見しやすく、かつ重要なページだと捉えられやすい傾向にあります。内部リンクを関連性のあるページから集中的に設置してあげると良いでしょう。

また、重要なページ全てからの内部リンクを入れましょう。トップページやカテゴリートップ、全ページのグローバルナビゲーション、フッター、サイドバーなど各コンテンツでの行き来のしやすさを意識するといいですね。

7. 競合調査

競合調査は、すぐ出来るのに意外と出来ていないサイトが多い印象です。理由は面倒だから。ですが数十分の手間で検索順位が大きく改善するケースは少なくありません。競合のコンテンツ内容にあって、自社コンテンツ内容に無いものを自社コンテンツに取り入れてみることを検討しましょう。

☑︎競合サイト分析のやり方についてはこちらに詳しくまとめました

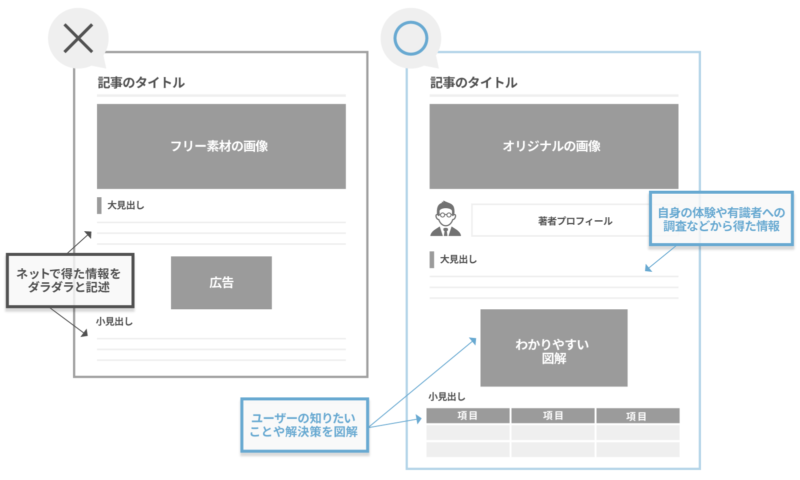

8. ビジュアル

ビジュアル要素は読む側にとっても印象に残りやすいためお勧めです。またオリジナル画像であれば一次情報として検索エンジンから評価される可能性もあります。その場合、画像検索経由の流入獲得(いわゆる画像SEO)もバカになりません。

2023年以降、ショート動画が検索結果に正式に表示される様にもなっており、ショート動画検索の最適化も検討できると尚良いでしょう。関連する写真や図解などの画像や解説動画をできる限り増やしてみましょう。

9. 外部リンク

外部からのリンクは、実は関係者に一言お願いするだけで獲得できる場合があります。でも実行する人は多くはありません。ですのでダメ元で関係各位へお願いするだけしてみましょう。

たとえば記事にインタビューした会社やページ内で販売する商品の仕入れ先、ライターなどの関連するサイトにリンクを設置して貰える様に依頼してみると良いです。

10. AIの活用

2023年頃からSEOやコンテンツマーケティングの現場でもAIの活用が増えてきました。AIをSEOに利用するメリットは「制作スピードの超高速化」です。AIによるペルソナ設定やAIによる記事執筆は一瞬で数百文字〜数千文字が書き上げられます。

AIのSEO活用についてポイントは主に3つ。1つは「インスピレーションを得る目的」で使うこと。現時点でAIのライティングは信ぴょう性に欠けるところもあり(=ハルシネーション)、そのため記事を書かせることに使うより、見出し構造だけをAIに作って貰うなどの使い方がオススメです。

2つ目、記事執筆者の個性や個人的意見、一次情報、ビジュアル要素を必ず入れること。AIは世の中にある多くの公開記事を教師データとして学習します。そのため最大公約数的で平坦な内容になりやすいのです。ですので必ず「AIには出せない属人性」をあえて強めると良いでしょう。ユーザーは、誰かの強い意見や一次情報、ビジュアル要素などを元に「本当に詳しく知っている人」の情報を欲しいのです。

3つ目は少し専門的な話になりますが、共起語の収集です。AIに記事を書いて貰うと、関連語や共起語など、そのトピックにおいて重要と思われる語彙を大量に拾って来てくれる事が多いです。仮にコンテンツ総体としては正しいか不明な記事であっても、登場する単語はかなりの確率で重要度の高いものです。

まとめるとAIには見出し構成を書いて貰い、記事本文はゼロから人が書き、AIに記事を書かせてみて登場する重要そうな単語を関連語や共起語として自身の記事内に盛り込むと言った使い方が便利です。Googleが公開したAIコンテンツに関する考え方もぜひ参考にしてみてください。

ミエルカSEOでもAIを活用したコンテンツ制作機能を搭載しました。検索上位サイトで評価されているトピックや自社メディア情報を学習させ、独自性も品質も高いコンテンツの下書きが高精度でできるようになりました。ぜひお試しください。

最新のSEO対策、基本とは?Googleの考え方も理解しよう

ではもう少し詳しくSEOについて深掘りしていきましょう。近年のSEOでは、「ユーザーにとって価値のあるサイトであるかどうか」が特に重視されています。Googleのアルゴリズムの進化に伴い、いわゆる検索エンジンを攻略する類のSEO施策が意味をなさなくなってきているからです。

Googleが掲げる10の事実

みなさんは「Googleが掲げる10の事実」というコンテンツを読んだことがありますか?Googleが設立されて数年後に策定されたというこのリストには、次のような項目があります。(読んだことがない人はぜひご一読ください)

〝検索エンジンへ向けた最適化〟ではなく、その向こうにいる〝ユーザーに向けた最適化〟が基本となり、今後の正しいSEO対策の定義に着実になりつつあります。

ウェブマスター向けガイドライン と 検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド と Google検索品質評価ガイドライン

Googleが公開しているドキュメントを確認しておくことも、Googleの考え方やSEOの基本を知る上で重要なことです。

Google 検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)

…GoogleがWebサイトを認識し、インデックスし、ランキングするプロセスをスムーズに行うために必要なことが網羅されています。クローキングなどやってはいけないNGなこともまとまっているので超基本中の基本です。必ず確認しましょう。

…SEOを実践していく上では、こちらのスターターガイドも重要です。インデックス登録の確認から始まり、パンくずリスト、コンテンツや画像の最適化、スマホ対応・モバイルフレンドリーであるかどうかなどなど基本がまとまっています。何度も立ち返りたいコンテンツですので、定期的なチェックをオススメします。

…クオリティレイター(評価者)と呼ばれる検索結果を評価する人たちがチェックするためのマニュアルです。中には「E-E-A-T」(Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼)の頭文字をとったもの)というコンセプトがあり、人の幸福や人生、お金に関する「YMYL」(Your Money or Your Life)ジャンルでは特に高いE-E-A-Tが求められています。(詳しくは後述)

☑︎参考:【動画解説】Google検索品質評価ガイドラインとは?SEOに携わる人は読むべき

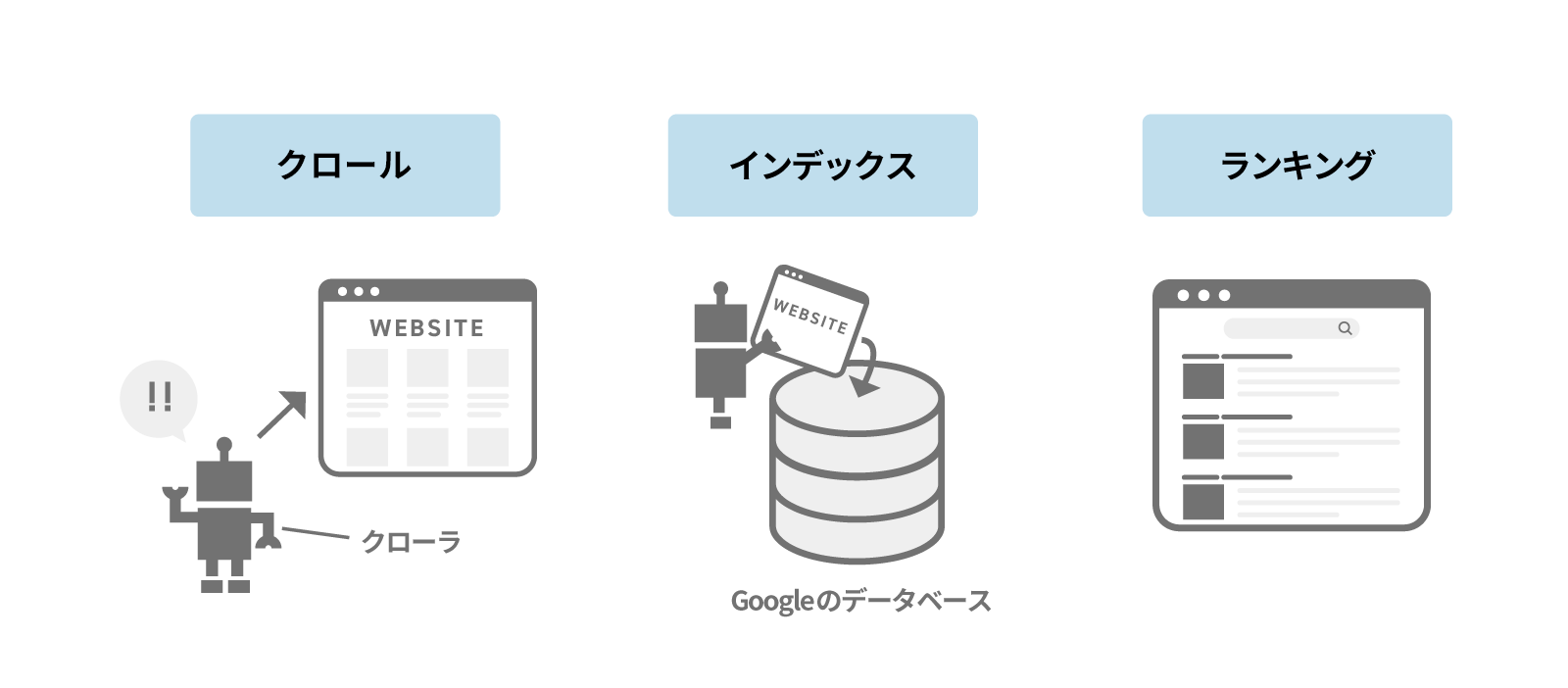

検索順位が決まる仕組み(クロール・インデックス・ランキング)

基本的なことすぎてスルーしてしまうことも多いのですが、GoogleがWebサイトやコンテンツを認識し、どのように検索順位を決定しているのかを理解することも欠かせません。

クロール(クローリング)

クロール(クローリング)とは、Googleの検索エンジンロボットである「クローラ」がWebページを巡回してコンテンツの内容を認識することです。クロールしてもらわないとGoogleにページを認識してもらえません。

☑︎参考:クロールを拒否するURLがなくてもrobots.txtは必要か?【SEO初級者によくある質問】

インデックス

インデックスとは、クローラの巡回によって認識したWebページがGoogleのデータベースに登録されることです。そのままWebページの状態で登録されるのではなく、検索エンジンが必要なときに必要な情報を取り出しやすいよう整理されて格納されます。

ランキング

最後にインデックスされたページは、Googleのアルゴリズムに従って分析され、検索結果が生成、ランキング(順位決定)するという流れになります。

☑︎詳細はこちら:検索エンジンとは|Googleの仕組みや上位表示を目指すSEO対策を解説!

検索エンジンとAI

検索エンジンが検索クエリに対して検索結果を返す際にAIを活用し、会話型のAIチャットサービスとして公開するケースが増えています。今後どのようにこれらのサービスが使われるのかは不明ですがこの流れは押さえておいた方が良いでしょう。MicrosoftはBing検索に GPT を使った、AIチャットサービスを2023年に追加しています。その後、2024年7月には Generative Search と呼ばれる、AIが回答を網羅的に返し検索結果に表示する機能がリリースされました。

Bing Search の Principal Product Manager である Fabrice Canel氏に、Bing検索のAI活用や今後の展望などを、2024年10月に独自インタビューしました。その内容はこちらからご覧いただけます。

Googleも2023年2月にLaMDAを利用した会話型AIサービス「Bard」をテスト公開し、同年5月には日本でも一般公開されました。2024年2月には Gemini に名称変更をし、現在では Google のAIサービスの中心となっています。その後、Search Generative Experience ( 通称 SGE )が Google検索内に導入され、多くの問い(クエリ)に対してAIによる回答が検索結果で提供されることが確認されました。 SGEは2024年5月には米国でAI Overviewとして展開を開始、同年8月には日本を含む6カ国でも展開され、日本では「AIによる概要」としてリリースされました。

すでにSEOとAIは切っても切り離せない関係であると言っても過言ではありません。

これらの検索エンジン、SEOの基本を踏まえて、これから特に取り組んで欲しいSEO対策(検索エンジンを利用するユーザーへ向けた最適化)を解説します。

長期的に取り組んでいきたい5つのSEO対策の考え方

Webサイトの特性や状況によってSEO対策の優先度は異なります。しかし、どのWebサイトにも共通する重要な施策があります。それが次の5つです。これら1つ1つは取り組むのに時間がかかりますが、その分SEOへのインパクトは絶大です。じっくり腰を据えて取り組んでいきましょう。

- ① 検索意図に応えるコンテンツを制作する

- ② E-E-A-Tを意識する

- ③ 一次情報を取り扱う・情報の鮮度(フレッシュネス)を意識する

- ④ ユーザービリティを意識する(ページスピード)

- ⑤ 指名検索を多く獲得する(サイテーション)

① 検索意図に応えるコンテンツを設計する

正しいターゲットキーワードの選定方法

検索を行うユーザーには、検索キーワード(検索クエリ)ごとに検索意図(インテント)がありニーズや目的が伴います。そのため正しいキーワード選定方法を知る事が大事です。SEO対策の大前提として〝検索意図にマッチしたコンテンツ〟でなければ、検索エンジン経由での流入を見込むことはできません。

自社Webサイトのサービスや商品を利用するであろうユーザーは、どのようなキーワードで検索するでしょうか。検索キーワードの裏側にある悩みや課題感、目的といった検索意図と合わせてキーワードプランナーなどのSEOチェックツールやGoogleトレンドなどのツールを利用し、検索数(検索ボリューム)とともに探ってください。検索結果に表示される関連キーワードやサジェストキーワードを参考にする事も推奨です。

☑︎参考記事:【比較】無料・有料SEOツール42選!機能や料金を比較しながらご紹介!

☑︎参考記事:検索順位を上げるSEO対策・チェックツールをプロが解説

正しいコンテンツの設計

ユーザーの状況や知りたいことを深く分析し、それに応えるコンテンツを設計し、SEOライティングを意識した記事制作を行えば検索上位に表示されて流入増加が期待できます。このような考え方はコンテンツマーケティングの中の「コンテンツSEO」と呼ばれるものです。

検索意図の深堀りを自分だけで行うのは難しいものです。顧客と接する機会の多い営業部や販売部署、カスタマーサポートで働くメンバーにも協力を仰ぐとよいでしょう。ツールを使うことも有効です。SEO対策支援ツール「ミエルカSEO」であれば、インターネット上の膨大なデータから「ユーザーがキーワードを検索した意図」を読み取ることをサポートしています。SEO対策の強力な味方になるはずです。

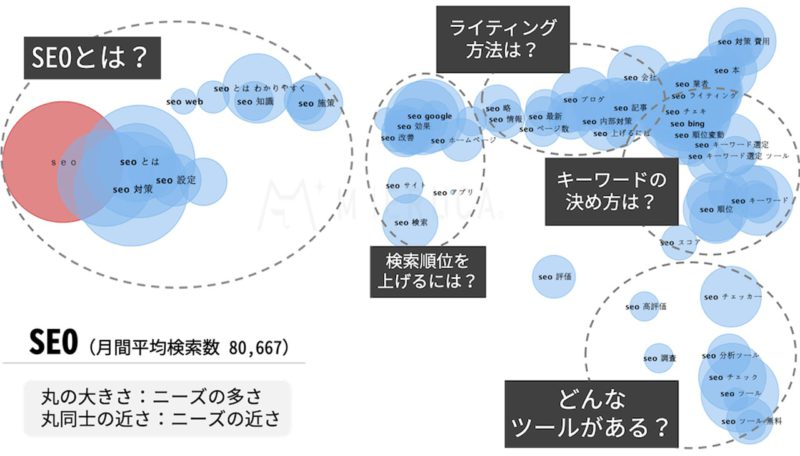

例として、「ミエルカSEO」で〝SEO〟というキーワードを調査した下記の結果をご覧ください。これはキーワードマップと呼ばれるものです。丸のカタマリがいくつも表示され、〝SEOとは?〟〝ライティング方法は?〟と書かれています。これらが検索意図であり、ユーザーがコンテンツに求める内容となります。

1クリックでここまでユーザーニーズが分かる

☑︎検索意図の解説記事:検索意図(インテント)とは?SEOに大切な考え方と調べ方

☑︎検索意図の分析で流入増加した事例:SEOでユーザーの意図分析に取り組み10ヵ月で約50倍の検索流入に(朝日新聞社)

SEOに使えるアクセス解析ツールとしてもう1つ挙げておきたいのがヒートマップ。こちらは「コンテンツのどの部分が実際にどれだけ見られたか」を、サーモグラフィーのように色付けして視覚的に分析できるツールです。

反応の良かった内容は残し、悪かったものは改善したり削除するといった使い方を繰り返すことでコンテンツをより検索ユーザーの求めるものへ近づけることが可能になります。

② E-E-A-Tを意識する

E-E-A-T(またはダブルE-A-T)とは以下を総称して略した概念・コンセプトのことです。これまでのE-A-Tに加え新たなE(Experience)が加わりました。

- 経験(Experience)

- 専門性(Expertise)

- 権威性(Authoritativeness)

- 信頼(Trust)

Googleがサイトの品質を評価するために設けた「General Guidelines(検索品質評価ガイドライン)」に記載されている概念です。以下、ガイドラインからE-E-A-Tの考え方について抜粋します。

“経験、専門知識、権威、信頼 (E-E-A-T) はすべて、検索評価の重要事項です。 E-E-A-T の中心にある最も重要な要素は「信頼」です。”

“信頼:そのページが正確か、誠実か、安全か、信頼できるか。

経験:コンテンツ制作者が、そのトピックに必要な実体験や人生経験をどの程度持っているか。

専門性:コンテンツ制作者が、そのトピックに必要な知識や技術をどの程度持っているか。

権威性:コンテンツ制作者やウェブサイトが、そのトピックに関する有力な情報源としてどの程度知られているか。”

これらの図や説明から分かる通り、E-E-A-Tは「信頼」を中心に、経験、専門性、権威性の高いコンテンツやサイトかどうかが検索順位にある程度影響するということです。

また特にYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる、人のお金や生活に大きく影響を与える可能性があるテーマのコンテンツ/サイトにおいては高いE-E-A-Tが必須です。

想像してみてください。

- 医療健康に関して専門家(医療機関)以外の情報を参考にしますか?

- 高額な品物を買う時に信頼できないWebサイトで購入しますか?

- 権威性の薄い情報源(ソース)を積極的に引用しますか?

Webページを閲覧するなど、何かしらの情報に触れているとき、情報元の経験・専門性・権威性・信頼を考慮している人は実際少なくないはずです。

検索エンジンも同様です。評価対象のページにE-E-A-Tが備わっているか否かを様々なシグナルで判別しようとしています。近年のSEO対策においては、専門的で権威性があり信頼できる(とユーザーが感じる)コンテンツ・サイト構築が必須になりつつあります。

ユーザーの感性は千差万別ですし、サイトの特性ごとに必要な専門性、権威性、信頼性は異なるため、E-E-A-Tに対して「これをやれば正解」という純然たる対応方法はありません。参考までに、著者がE-E-A-Tを確保するために意識している点を3つ提示します。

☑︎ 情報源(著者情報・ソースなど)の透明性

著者情報やソース(情報元)を明確にすること。著者情報は設置すればよいというものではなく提示している情報に関連した、専門家・有識者を採用することが適切です。

外部の情報源を参照元とする場合は、できる限り公式・その道の第一人者の発言・著名な書籍といった権威性を感じるソースを選定します。

☑︎ 充実したAbout us(運営会社情報など)を明示

例えば著者が存在しない、アパレルなどのEC・求人サイト・不動産サイトなどは、著者情報を設置する必要性は低いかもしれません。しかし、どんなサイトでも欠かせない大切な要素があります。

それは、運営情報・会社概要・About us(サイトの運営会社についての記載)です。企業理念・CI(コーポレートアイデンティティ)、各種ポリシー、メディア掲載・受賞実績、などを記載すれば見た人の共感を得られるはずです。

そういった企業情報が充実しているサイトと、住所・電話番号などの必要最低限の情報しか載せていないサイト、ユーザーはどちらを信頼するでしょうか。比較すれば自ずと分かるのではないでしょうか。また良くあるのはリンク切れを長期間、数多く放置しているケースなども信頼性の毀損に繋がりかねません。

☑︎ 方法論の透明性

方法論の透明性は、情報の審議検証に用いられるルールのひとつです。Googleがパートナーを組むIFCN(国際ファクトチェックネットワーク)が掲げるファクトチェック原則にも、方法論の透明性のコミットメント(A COMMITMENT TO TRANSPARENCY OF METHODOLOGY)と記載されています。

つまり執筆・編集ポリシーを定めて可視化したり、下記例のように判定の根拠を明確化することが重要と解釈できます。

(例)特定製品をオススメする記事で明示するべき根拠

- 機能性 → 専門店の販売員 複数人に聞き込み調査した結果

- 利便性 → ユーザー数百名人のアンケート回答

- コストパフォーマンス面 → 編集部が責任を持って調査したスペック

まとめると、経験・専門性・権威性・信頼を与える要素を可能な限りユーザーに示すことがE-E-A-Tを高めることに繋がるでしょう。

③一次情報を取り扱う・情報の鮮度(フレッシュネス)を意識する

本稿での一次情報とは「自分が初めて発信したオリジナルの情報、自分が直接体験をすることで得た情報、自ら行った調査や実験で得た情報」といった自分が保有する独自の情報といった意味で利用しています。そうした情報を鮮度良く提供していくことも重要になるでしょう。

一次情報・オリジナリティ

オリジナルコンテンツやオリジナルのプロダクト、独自に作成した画像や動画なども含む、一次情報を発信するように心がけてください。第三者の一次情報(インターネット上にある情報)だけで作られたコンテンツは、ありきたりな情報だらけの低品質な記事になりやすいからです。PCさえあれば家でコタツに入りながら誰でも作れる、という意味で「コタツ記事」と揶揄されることもあります。

〝そのコンテンツでしか得られない情報〟の方が、価値は当然高いでしょう。前述のExperience(経験)にも通じるところがあります。

例として「絶対音感」というビッグキーワード(月間検索数 約12,000)で長年上位表示されている某Webサイトのコンテンツページは、以下のようなトピックで構成されています。

- (1)「絶対音感」に関する定義

- (2)「絶対音感」のキーワードを検索する人の悩みを解決できる自社プロダクトを提示

- (3) 自社プロダクトに関わる権威ある外部メディア実績(海外の主要 日刊紙 など)

- (4)「絶対音感」に関してのオリジナル動画

- (5)「絶対音感」に関してのよくあるFAQ(よくある質問)

著者は、〝絶対音感〟の専門家ではありませんが、(1)(5)は書籍から知識を得たり専門家へのヒアリング等を実施すれば情報を用意することは可能です。(4)も手間やコストをかければ用意することは可能かもしれませんが、(2)(3)に関しては用意できません。

このWebサイトは競合と比べて、会社の知名度を考えても規模が大きなWebサイトではありません。しかし保有している自社プロダクトが専門的なので、権威あるメディアから紹介され、多くのユーザーに選ばれた結果として検索上位を維持できているのだと思います。もし自社プロダクトを用意できなくとも、例えば独自取材などで得た情報をいれたコンテンツは、少なくともコタツ記事にはならないでしょう。

独自の解釈や分析・研究結果を用意することがベストですが、難しい場合は、その分野の専門家にインタビューを行ったり、ターゲット顧客や顧客接点の多い社内メンバーとブレストしてみてください。一次情報の発信や、本質的な検索意図の理解に繋がる可能性が高まると思います。 漫然と記事を用意するのではなく、さらに一歩踏み込み 価値のある自社オリジナル情報を盛り込む方法を考えてみてください。

情報の鮮度(フレッシュネス)

合わせて考えておきたいのが、情報の鮮度(フレッシュネス)です。

制度や法律などが改正されて、自社コンテンツに記載している情報が古くなって(今となっては)間違っている、という状況は発生しないとは言えません。自社に関連する法律や制度の情報は定期的に見直して、情報をブラッシュアップしておきましょう。

法律のように厳密ではないようなジャンル、例えばマーケティング関連の情報なども日々アップデートされ、変化の早い業界です。こうしたジャンルでも情報をキャッチアップして、リライトしていき、情報の鮮度を保つような施策もコンテンツ担当者はおろそかにできない業務になります。

一次情報なんて無理?そんなときは…

何かしらの事業を営む企業には「文章までは書けないけど専門知識はある」という人が社内にいると思います。そういう方へ質問し、話してもらった回答を文字起こしするだけでも価値のある情報になり得るでしょう。弊社のお客様であるグロービス経営大学院さまは、そのようにしてコンテンツの量と質を担保されています。ぜひ、下記の事例記事も参考にしてください。

☑︎事例:グロービス経営大学院×ミエルカ|SEO未経験者が新メディアを月間50万PVに伸ばした理由

④ ユーザービリティを意識する(ページスピード)

ユーザビリティの定義は非常に広いのですが、本稿ではWebサイト訪問後にユーザーが感じる利便性・使い勝手のことを指していると考えてください。UX(ユーザーエクスペリエンス)とも同義です。Googleは、ユーザーの利便性を重要視していると明言しています。

サイトの特性・ユーザーの目的によって、必要なユーザビリティは異なる

情報収集が目的であれば最低限の文章が存在していれば事足りますが、図解やデザインなど視覚要素を工夫すれば、よりリッチな体験を提供できます。一方、ページの読み込み(ページスピード)が遅く、インタースティシャル広告など過剰な広告表示のような操作性を阻害するストレス要因があれば、素晴らしいコンテンツが備わっていたとしてもユーザーは満足しないのではないでしょうか。

☑︎関連記事:イラッとさせるUX阻害要因を取り除け!20201年6月運用開始のコアウェブバイタルとは?

☑︎関連記事:ページスピードを落とさないための4つの改善施策|ページスピードインサイト活用とSEOとの関係

サイトの特性や業界ごとに、意識するべきユーザビリティの例を2つあげましょう。

- 旅行、求人、賃貸情報系のサイト

- 各ページへのアクセス性や比較検討するための仕組みづくりに注力するべき。

(例)内部リンク設計、検索・履歴機能、お気に入り機能、…etc.

☑︎内部リンクの設計方法:【SEO専門家監修】最適化のコツや内部リンクの注意点 - 天気情報・言葉の定義などのKnow Simple(簡潔に知りたい)に応えるサイト

- 視覚要素も操作性も便利な機能も必要とされず、素早く回答を提示することが重要。

ユーザーが検索の目的を達成するまでのロードマップに沿ったユーザビリティを提供しましょう。それが優れていれば、良いユーザー行動が数字となって表れるはずです。

ユーザー行動を測る指標例

- 離脱率(または直帰率)

- イベントアクション(CTAボタンクリック、動画再生…etc)

- 滞在時間

- 回遊率

- 再訪問…etc.

上記はいずれも、Googleアナリティクスで確認可能です。 そして、次世代GoogleアナリティクスであるGoogleアナリティクス4ではエンゲージメントという定義も採用されています。

GA4のエンゲージメントの定義例

- セッションが10 秒以上継続

- 動画再生など、複数回のイベントが発生したセッション

- 2 回以上のスクリーンビューやページビューが発生したセッション

このような各種データを読み解きながら、ユーザビリティを阻害する要素がないか、優れたユーザビリティを提供するために何をすればよいか、意識し実現することが重要です。

☑︎GA4の解説記事:Google Analytics4(GA4)とは

☑︎GA4の解説記事: 動画付き|Google Analytics 4の基礎知識

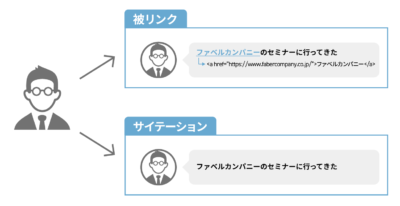

⑤ 指名検索を多く獲得する(サイテーション)

指名検索とは、社名・サイト名・サービス名といった自社に関連する固有名詞での検索や流入のことを指します。例えば弊社なら「ファベルカンパニー 」、もしくはサービス名の「ミエルカSEO」などです。

特定のサイトやサービスを〝指名〟しての検索ですので、基本的には検索結果1位に表示されるはずです。指名検索を増やすことは、ある意味”最強のSEO対策”と言えるかもしれません。一定の知名度がある企業やサイトであれば指名検索は勝手に集まりますが、ほとんどの場合は一朝一夕で獲得できるものではありません。

指名検索の獲得のためには、中長期スパンで知名度やエンゲージメントを向上させる努力が必要です。それによって自社に対する言及を増やすことが不可欠になってきます。(「サイテーション」とも呼ばれ、リンクを伴わない自社や商品サービスに対する言及、のこと)下記のような活動を通して、自社のファンを増やしましょう。

☑︎サイテーションについて詳しく:サイテーションとは?SEO効果の有無や被リンクとの違いも解説

知名度向上につながる活動・サイテーションを獲得する

オンライン・オフライン問わず露出の機会が増える程に、知名度は向上します。広告出稿、展示会出展、SNS運用、多くのチャネル(流入経路)を活用するほどに露出は増えていきます。コンテンツマーケティングを活用することによっても、自社Webサイトへの流入(露出)が増えてサイト名やサービス名を知ってもらうきっかけになることもあるはずです。

YouTubeなどを使った動画SEOも併せてできると良いかと思います。またショート動画枠の差し込みもありますので、ショート動画SEOで認知拡大を図ることも可能です。指名検索が増加すると音声による検索もされる様になってきます(指名+1語などの検索)。そのため音声検索最適化(VSO)も行えるとより良いでしょう。

| ミエルカ マーケティングジャーナル | |

| ミエルカチャンネル | |

| Web担当者フォーラム、マーケジンなどで登壇 | |

| 毎月のお役立ちセミナー | |

| MIERUCA(ミエルカ)君 | |

| MIERUCA(ミエルカ)君 | |

| 無料のお役立ち資料ダウンロード | |

エンゲージメント向上につながる活動

ユーザーの熱量が高まれば、自社やWebサイト、オウンドメディアのファンが増えます。ファンが増えれば、再訪問による流入数増加にも好影響を与えるでしょう。SNSでの拡散の手助けにもなるはずです。 エンゲージメントを向上させる方法には、コンテンツの素晴らしさ・サイトの使い勝手など様々な要因が関わってくるはずです。

ここまで触れてきた「E-E-A-T・一次情報・ユーザビリティ」の有無、「多くのチャネルの活用・コンテンツマーケテイング運用」などが総合的にサイテーション獲得、エンゲージメント向上に繋がってくるでしょう。予算やリソースによって注力できる範囲は異なると思いますが、ユーザーニーズを深堀りして良質なコンテンツを作っていくことが王道であり、エンゲージメント向上の近道になります。これらはいわゆるホワイトハットSEOと呼ばれるものです。

当社のミエルカユーザー会もエンゲージメントを高めるための施策の1つです。毎回多くのユーザーさまにご参加いただき、コロナ前はリアルで300名以上の方にお集まりいただきました。コロナ禍ではオンラインで開催しましたが、3日間でのべ600名を超える皆さまにお集まりいただくなど毎回好評をいただいています。

直近ではリアル開催を復活させ、改めてリアルコミュニケーションの大事さを痛感したところです。ここでも多くのUGCがX (旧 Twitter)などにでました。「#ミエルカユーザー会」というハッシュタグで検索してみていただけると、その一端を感じていただけるかもしれません。

筆者の講演レポート記事で、本内容に近いコンテンツがあります。下記もぜひ参考にしてください。

☑︎筆者執筆:2021年 SEOの挑戦課題【後編】「ユーザーとの関係性作り」

☑︎コンテンツマーケティングのメリット:指名検索が向上した事例

SEO対策を振り返るための分析ツールは、GoogleAnalyticsとSearch Consoleから

様々なSEO対策を実施した後、PDCAを回すためにも分析ツールは欠かせません。Googleが提供している無料ツールである Google Analytics 4 と Google Search Console は活用できるようになって置く必要があります。

アクセス解析ツール「Google Analytics 4(グーグルアナリティクス 4)」

このあたりキャッチアップが大変ですので、早めの準備をオススメします。また検索経由のキーワードを確認することも可能です。近年プライバシー保護の観点からキーワードの大半が「not provided」と表示される問題が起きておりますが、それでも外せない基礎ツールである事は変わりません。

無料で使えるアクセス解析ツールで、多くのWebサイトの分析で活用されています。各ページのアクセス数やコンバージョン数、コンバージョン率などを把握して改善に役立てることができます。2023年7月にはUA(Universal Analytics)版の計測は停止され、Google Analytics4(GA4)への移行がマストです。

☑︎関連記事:Googleアナリティクス4(GA4)への移行どうする?

検索エンジンでのパーフォーマンスを分析する「Google Search Console(グーグルサーチコンソール)」

GA4では、各検索キーワードで検索順位が何位なのか?どのような検索キーワードで流入してきているか、などSEO上重要なデータは分析できません。

それらを分析できるのがGoogle Search Consoleです。検索キーワードの平均検索順位の確認はもちろん、各ページのインデックス状況を確認したり、インデックスのリクエストを送信したり、サイトマップを送信するなど検索エンジンと対話できる唯一のツールともいえます。必ず導入してください。

SEO対策のメリット・デメリット

ここまでやるべきことをお伝えしてきたものの、中々大変だなと思われましたでしょうか。会社としてSEO対策を進めていくにはメリット・デメリットを関係者に理解してもらって進めていくことが大事になります。簡単にメリット・デメリットを整理しておきましょう。

SEO対策に取り組むメリット

SEO対策に取り組む最大のメリットは、コンテンツが拡充し、ユーザーにとって使いやすいサイトになることで、自社Webサイトが”資産”となり、あらゆるマーケティング活動の起点となることだと考えます。それによってSEOチャネルが確立すれば、集客コストは徐々に減っていくことになります。

- 質の高いコンテンツが増える

多くのWebサイトはSEOを考えると「コンテンツ」を増やすことが必要になるはずです。SEOチャネルからのトラフィックを意識するのであれば、検索意図を把握してユーザーにとって有益なコンテンツを用意する必要があります。そうしたコンテンツが増えていけば、中長期的に見ても魅力的なサイト運営ができるようになると考えます。

- 1トラフィックを獲得するのにコストがかからない

SEOで検索順位がついてきて、1ページ目(10位以内)に入ってくればトラフィックも安定して稼げるようになっていると思います。このトラフィックを獲得するのにはコストはかかりません。(コンテンツ制作を外注すればコストはかかりますが)SEOによりブログ集客やWeb集客、WordPressのSEOが一定の柱として成り立てば、プロモーションコストを抑えることにもつながります。

最近ではインバウンド需要を取り込むことを考えたり、海外向けのサービスの場合は海外SEOも有効になります。

SEO対策に取り組むデメリット

一方、SEO対策に取り組むデメリットがあるかとも聞かれますが、基本的に”ない”と考えています。とはいえ、他の集客チャネルとは特性が違いますので、そこは理解して実施すべきでしょう。

- SEO評価が高まるまでに時間がかかる(即効性がない)

SEOは評価がつくまでに時間がかかる施策です。「明日すぐに問合せがほしい」のであれば、広告費を出せばすぐ露出できるリスティング広告を出すべきでしょう。中長期的にみた施策として進めるべきです。リスティング広告を含むSEM(検索エンジンマーケティング)とSEOの違いについても理解しておきたいところです。

- コンテンツ制作にリソースとコストがかかる

いいコンテンツを作るにはリソースとコストがかかります。企画を考えるにもセンスが必要なこともあります。ただ、マーケティングを担当するのであれば「コンテンツ・クリエイション」が最も重要な業務になるのではないでしょうか。ここにぜひ時間とリソースを投下してほしいと考えます。

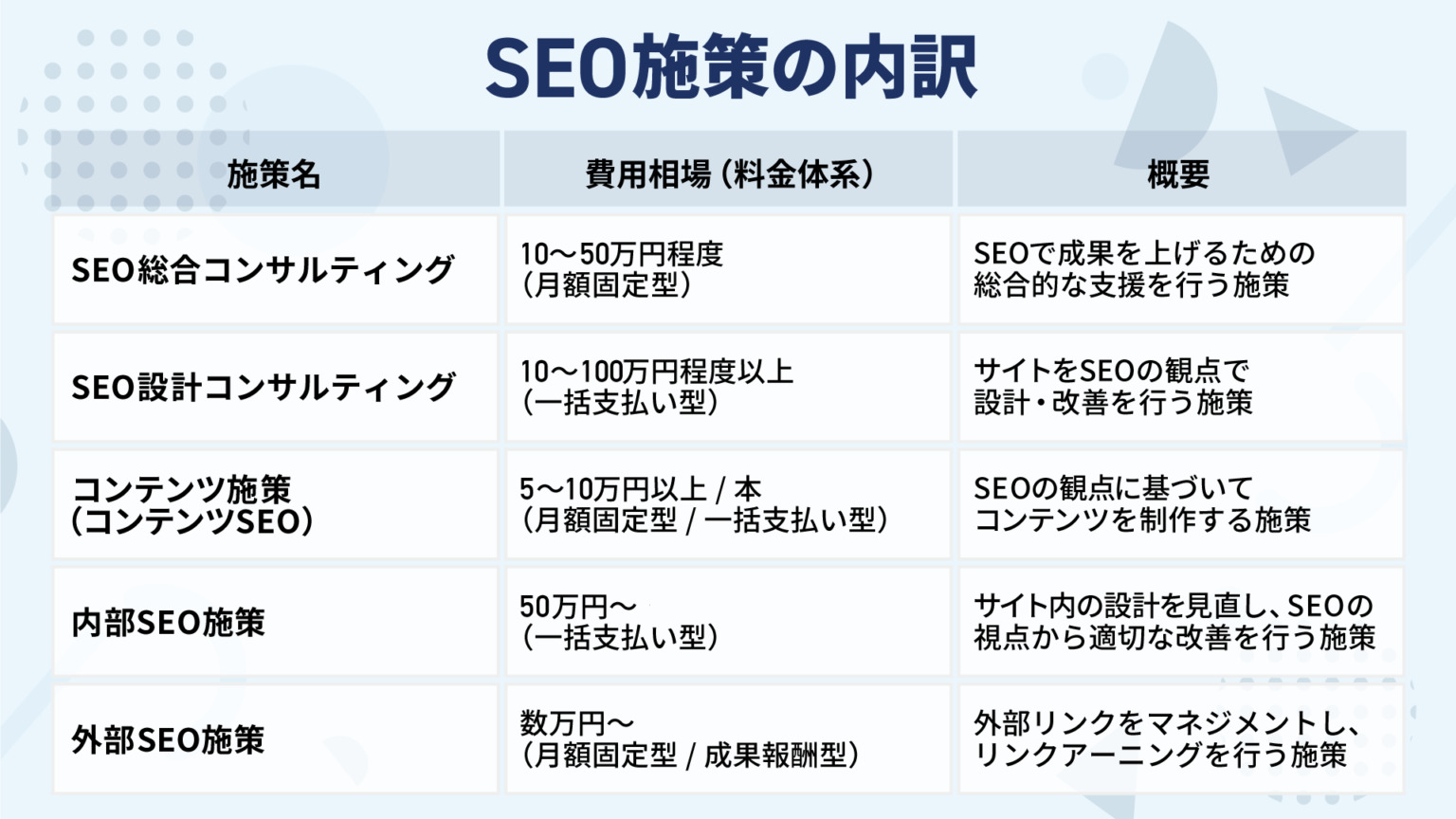

SEOってどれくらい費用がかかるの?

デメリットも小さいとなると、SEO対策に取り組まない手はありません。自分で始めることもできるので、小さく始めてみることも重要です。とはいえ、なんの指針もなく闇雲に進めていくのは不安だし、本格的にやっていくとなった場合は外部のチカラを借りるのも最短で成果を得るためには必要です。その場合、どれくらいのコストがかかるのか、それぞれのSEO費用相場やSEOコンテンツ記事制作の費用相場を知っておきましょう。

上記が簡単な費用相場の一覧表です。実際に依頼する内容などで変わりますが、おおよそこれくらいの費用感を想定しておけば問題ないと思います。詳細は下記にまとめたので、どんな作業でどんなアウトプットがでてくるのかなどはこちらをご覧ください。

検索エンジンの進化で意味がなくなってきている3つのSEO対策

前述しましたが、大事なことなので改めて伝えます。”検索エンジンを攻略する”類のSEO対策は無意味になってきています。「最適化の意味がない」ということではなく、検索エンジンの仕組みを利用した隙間を縫うような施策のことです。例えば、以下の3つの施策は現在では効果が薄い、もしくは全く効果がない間違った施策・考え方です。

① キーワード至上主義

SEO初心者のときは、「タイトル、見出し、本文の中にキーワードは何個いれればいいかな?」という疑問が浮かぶと思います。筆者は、この質問を数え切れないほど受けています。ですが、答えはいつでも「(ユーザーにとって)必要なだけ」です。

含まれるキーワード数が多ければ、コンテンツ評価が高くなるということはありません。 詰め込んだ結果、読みづらいコンテンツになれば逆効果とも言えます。 何年も前からGoogleはキーワードをただのテキストではなく、背景や属性をともなうエンティティ(モノゴト)として理解し、情報処理できるようになっています。特にGoogleの場合、BERTを利用した高度な自然言語処理モデルを採用しており精度が年々向上しています。

キーワード調査はユーザーニーズを知る上で重要な施策ですが、キーワードの数や含有率に振り回されないように注意しましょう。ユーザーの検索意図にしっかり応えたコンテンツであれば、必要なキーワードは自然と含まれるはずです。

② 自作自演の被リンク(スパム施策・スパムリンク)

検索順位ランキングの操作を目的としたリンクは、〝リンクプログラム〟(通称スパムリンク)といってGoogleのウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)に抵触する可能性があります。リンクだけを目的としたページやサイトを作ることはNG。リンクを売買することも駄目です。

これらはいわゆるブラックハットと呼ばれるSEOスパムに該当します。SEOスパムはGoogleからのペナルティを受ける可能性が非常に高くなっています。例えばキーワード出現率を過剰に上げようとする行為なども該当します。また近しい手法として特定のWebページの検索順位を「下げる」目的で行われるいわゆる逆SEO(ネガティブSEO)も弊社としては非推奨事項です。

他社メディアに紹介(引用)されるような良いコンテンツを作成することです。

E-E-A-Tを感じ取ることができるサイトやコンテンツであったり、分かりやすい表や図解、然るべきデータに基づくグラフなどがあれば参照元として採用されやすく、正当な被リンクを得る可能性も高まるでしょう。 また、関連ポータルサイトなどへの登録も問題ありません。(※リンクを目的としてではなく、そこからの流入や知名度拡大を期待しての場合)。

☑︎参照元:Google検索セントラル|リンクプログラム ☑︎リンクプログラムの解説動画:コンテンツの自動生成・不正なリダイレクト・リンク プログラムって何?

☑︎参考記事:被リンクとは?SEOとの関係性・増やし方・チェックツールも紹介

☑︎参考記事:被リンクチェックの重要性や無料・有料ツール9選、方法を徹底解説

③ 低品質コンテンツの量産(重複コンテンツ問題)

低品質コンテンツの量産は、まったくおすすめしません。もちろん、価値や品質の高いコンテンツを保持できるのであれば量産自体は問題はありませんが、手を抜いたり他Webサイトをコピーしたようなコンテンツを量産し、あわよくば検索流入を期待するような施策のことです。

低品質とは、重複、自動生成、釣り(誇張したタイトルや内容)、フェイク的な手法全般、手抜きコタツ記事のような記事は言わずもがな、前述したようなE-E-A-Tが備わっていないような信ぴょう性が薄いコンテンツ、一次情報が含まれていないようなありきたりなコンテンツも含まれる可能性があります。

コンテンツ作成のフロー(発注先やライティングルール)の見直しや、その道の専門家の介入(監修や内容のチェックなど)など行っていれば、悪意なく低品質コンテンツを量産してしまう可能性は下がります。たとえ、Webサイト内に価値の高いコンテンツが一部あったとしても、多くの低品質コンテンツが混在することで、ユーザーにとってWebサイト全体の信頼感を損ねる可能性もあります。

☑︎重複コンテンツ関連記事:重複コンテンツとは?SEOではペナルティ?|基準と記事配信における3つの重複対策

SEO対策支援事例

ここまで最新のSEOの概念をお伝えしてきましたが、実際に施策を進めるとなるとキーワード設計や優先順位、リソース不足などの問題に悩む企業様もいらっしゃると思います。悩まれたときは、ぜひFaber Company(ファベルカンパニー)へ相談してください。累計1,700社の支援実績をもとに最適な施策を立案し、施策の推進を支援します。支援実績として、下記の事例をご覧ください。

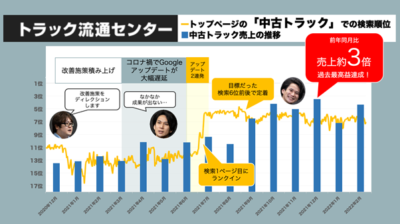

ECサイトで”売れるキーワード”「中古トラック」4位 | アジアンウェイ様のSEO事例

対象サイト:トラック流通センター

アジアンウェイ様のSEOの結果は以下の通りです。

・「中古トラック」3位

・「トレーラー 中古」26位→8位

・「2トン トラック」18位→2位

・前年同月比の売上3倍、ROI298%向上

・2020年12月末~2021年1月末の1ヶ月間に集中して被リンク営業

・ユーザーの利便性を考え「モデル名の追加」などパンくずリストを整理

・ファーストビューの写真をよりインパクトあるものに差し替え

参考:1年で売上3倍!過去最高益を叩き出した中古トラックECサイトの改善施策とは?

カオナビ様|3年で200万PVヘ!リード獲得コストが半減・受注額3倍に

対象サイト:カオナビ人事用語集

人材情報の可視化サービスを提供する株式会社カオナビ様。もともと、①指名検索からサービスサイトでCV(コンバージョン)②リスティング広告 の2つでリードを獲得してきましたが、さらなるリード獲得の手段としてオウンドメディアを立ち上げ、SEOに注力されました。〝人事評価(月間検索数7,200)〟などのビッグワードで上位表示を達成した結果、広告費を半減でき、受注額を3倍に伸ばすことができています。

施策内容

SEO対策の費用対効果がイメージできるよう、2年以上の長期スパンでシミュレーションを作成。担当者の渡辺様は、流入数やCV(コンバージョン)数、制作予算や記事の公開本数を見積もりました。施策が走り出してからは、分業体制の記事制作フローを確立。カオナビ社内では、SEOツール「ミエルカSEO」を活用して検索意図を深掘りした記事構成案をつくり、難易度の高いSEO課題やGoogleの動きなどは弊社に相談をくださっています。

☑︎株式会社カオナビ様の事例全文はこちら

富士フイルム様|検索流入数が前年比172%、サイトからの注文件数114%

対象サイト:FUJIFILM

富士フイルムの年賀状サービスは、年賀状発行数が縮小傾向にある中、Webサイトからの年賀状注文を増加させることに成功。大きな勝因の1つが、SEO対策に注力されたことです。検索流入数が前年比172%、サイトからの注文件数114%となりました。

施策内容

「年賀状 印刷」などのキーワードをはじめ、年賀状の書き方やマナーといった集客コンテンツを、「ミエルカ」を活用して作成。記事内には、文脈に沿った美しいテンプレートへのCTAを設置。テンプレートをチェックするユーザーの多くが「いっそのこと注文してしまおう」と態度変容を起こして注文数の増加にも繋がったと考えられます。

☑︎株式会社富士フイルム様の事例全文はこちら

これからのSEOで大事なこと

SEO対策に必要な要件や定義、関連する用語は年々変化していますが、〝ユーザーファーストで考えるSEO〟はいつの時代にも本流です。

すでに展開されているProduct Reviews Update(プロダクトレビューアップデート)や、Helpful Content Update(ヘルプフルコンテンツアップデート)もすでに全言語で展開済み。このような流れをみてもユーザーファーストであることが求められること自体は変わりません。

これはAIが検索エンジンに組み込まれた、Search Generative Engine (SGE) を経てのAI Overviewが一般化したあとも変わらないでしょう。

きちんとWebサイト運営やコンテンツ企画に取り組んできたご担当であれば、心配することは何もないと思います。ユーザーに向けたコンテンツクリエイションができていれば、どのようなアップデートがあってもユーザーは評価してくれ、結果としてSEOでも成果を出せるようになるはずです。

本稿で紹介した5つの施策も当然〝ユーザーへの訴求〟を念頭においた施策を提示しました。既知な情報も含まれているでしょうが、今までもこれから数年先でもコンテンツやWebサイトの品質を向上させ(結果として検索順位を向上させ)るための有用な考え方のはずです、少しでもSEO対策実施の上で、参考になれば幸いです。

#SEO #ミエルカ #SEO対策 #SEOツール

この記事をシェア

この記事をシェア