検索意図とは、ユーザーが検索エンジンを使用する際に抱いている具体的な目的や需要を指します。これは製品の情報を得るため、解決策を見つけるため、あるいは特定のウェブサイトを訪れるためなど、多岐にわたります。

SEO(検索エンジン最適化)の成功には、この検索意図を理解し、それに対応した内容を提供することが不可欠です。正確な検索意図の理解と対応は、ウェブサイトへのトラフィックを増加させ、ユーザーエンゲージメントを高め、最終的にはコンバージョン率を向上させます。

この記事では検索意図について解説していきます。

目次

SFA導入コンサルからCRMベンダーのセールスに転身し、営業マネージャーに。その後Faber Company営業部長を経て、マーケティングを担うIMC部を設立。現在は執行役員に就任。■講演実績:マーケティングアジェンダ/日経クロストレンドForumなど

検索意図(インテント)とは? 3つの分類と4つのクエリ

検索意図(インテント)とは、ユーザーがどのような”状況”で”何を知りたい”と思っているのか?その検索キーワードの裏側にあるユーザーのキモチや感情、意志のことです。検索意図は大きく分類すると取引型・案内型・情報収集型の3つに分かれます。 下記は、弊社・鈴木謙一(Google検索セントラル・プラチナプロダクトエキスパート)の海外SEO情報ブログから引用です。

3つの分類

●取引型 何かをしたい、何かに対してアクションを起こしたいという意図が含まれているものです。ユーザーは下記のようなワードで検索を行います。

「iPhone5ケース 通販」「Google Chrome ダウンロード」「リフォーム 資料請求」

●案内型 「このサイト、ページにアクセスしたい」というはっきりと定まった意図がユーザーの頭の中にあるものです。ユーザーは下記のようなワードで検索を行います。

「Wikipedia」「楽天市場」「ドコモ 問い合わせ先」

● 情報収集型 何かを知りたい、疑問や悩みを解決するための情報を得たいという意図が含まれているものです。ユーザーは下記のようなワードで検索を行います。

「ネクタイ 結び方」「ラスベガス 時差」「ふくらはぎ むくみ解消」

最近ではこの3つの分類ではなく、「Doクエリ」「Knowクエリ」「Goクエリ」「Buyクエリ」という4つのクエリタイプ別に表現することもあります。

4つのクエリ

●Doクエリ …何かをしたいという意図が含まれているアクションに結びつくクエリ

●Knowクエリ …情報を知りたい、問題を解決したいという意図のクエリ

●Goクエリ …「特定のサイトに行きたい」という意図のクエリ (物理的にどこかに行くのとは違う)

●Buyクエリ …Buyクエリは、Doクエリの中でも「買いたい、購入したい」という意図のクエリ

※詳細はぜひミエルカチャンネルの動画をご覧くださいませ。

ここで難しいのは、情報収集型(Knowクエリ)の検索における意図の把握です。

たとえば、「反抗期 ない」と検索エンジンで検索している人の知りたいことはなんでしょうか?

親の立場で「反抗期のない子どもの将来を心配している」かもしれませんし、自分の過去を振り返り「自分は反抗期がなかったけど将来大丈夫かな?」と心配しているのかもしれません。こうなると大きくペルソナも変わりますよね。

この検索されている言葉から、検索意図を分析してコンテンツ設計ができないと、コンテンツマーケティングやオウンドメディアで求める成果(≒ここではSEOや自然検索流入)を得ることはできません。検索エンジン事情も含めて、もう少し深掘りします。

検索エンジンが進化し、ユーザーの知りたいことを把握

まず前提として、Googleは「ユーザーに最適な検索体験」を提供するために様々な改良を加え、検索結果をよりユーザーのためになるものにしている、ということを認識しておきましょう。

Googleは、これまでも様々なRankbrainと呼ばれる人工知能を活用したアルゴリズムなども投入して検索結果の改良を行ってきています。検索された言葉の「意味」や、その裏側にあるユーザーの「意図」を理解できるようになっている、とも言えます。

かなり前からではありますが、単純にキーワードを詰め込めば検索結果で上位表示できる、そんな簡単な話ではないのです。ユーザーの検索意図を、その検索された背景まで推測し、コンテンツとして表現することが求められます。

SEOに効く〝検索意図〟の調べ方、分析方法3つ

では、どのようにユーザーの検索意図を分析すればいいのか。様々な方法がありますが、今すぐできる3つの方法を紹介しちゃいます。

1.検索キーワード≒サジェストキーワードを分析する

(どんなキーワードがよく検索されているか)

Googleの検索窓に文字を打つと表示される候補キーワードを通称 「サジェストキーワード(≒検索キーワード)」といいます。(正式名称は「オートコンプリート機能」)

このサジェストキーワードはユーザーが検索する頻度などに応じて表示されています。(Googleがレコメンドしたものも入るので全部がユーザーが検索したキーワードではないことも付記しておきます)これらのキーワードの検索意図を分析・分類することで、ユーザーニーズのカタマリを探ることができます。

SEOはキーワード選びで勝負が決まる プロが解説する実践的な考え方と選定方法

キーワードは違えど知りたいことが同じ、というものはよくあります。似たような検索意図でまとめていくと、どんなコンテンツが、どれくらいのページ(コンテンツ本数)必要かが見えてきます。キーワードの数だけ記事が必要なのではなく、1検索意図=1コンテンツ、で覚えてください!

まとめていく、というのは例えば「中古マンション 価格」と「中古マンション 費用」はだいたい知りたいことが同じといった具合です。検索してみて検索結果が似たようなページ群であれば、同じ検索意図である可能性が高いと思います。最終的にはキーワードマップなどに整理するとよいでしょう。キーワードマップの作り方はこちらにまとめてあります。

【無料】キーワードマップの作り方を解説 ~ツールに頼らず検索意図ごとに整理しよう~

2.検索上位表示サイトを分析する(共起語)

前述もしましたが、Googleは様々なアルゴリズムを通して検索結果を最適化し、検索ユーザーの知りたいことに的確に応えている可能性が高い。つまり、いま検索上位表示しているコンテンツは、ユーザーの知りたいことや問題とその解決策などが網羅されていて、ユーザーの満足度が高い可能性があると考えられます。

それらのコンテンツで共通で語られているテーマやトピック(≒共起語)、使われているデータ、デザインなどの表現手法…ありとあらゆることが参考になるのではないでしょうか。

ただし、そのまま同じものを作っては意味がありません(笑)。そこに自社でしか、もしくは自分でしか提案できない、書けない視点や解決策、手法などを盛り込んで、ユーザーの検索意図に応えられるオリジナルコンテンツを目指すことが肝要です。

最近では従来からあったE-A-Tの考え方に、さらに「経験(Experience)」の「E」が加わり、E-E-A-T(ダブルイーエーティー)がガイドラインに加わりました。AIコンテンツの流れもあり、この点は欠かせないと思います。

【参考】共起語とは?

突然でてきた「共起語」という言葉。簡単に解説しておきます。 共起語とは、とある単語と同時に頻繁に使われる単語のことを指します。つまり、共起語が適切に使われている(出現する)文章であれば、とある単語について詳しい説明になっている可能性が高いと考えることが可能です。

ただし、共起語を散りばめることは無意味です。テーマの抜け漏れを確認する程度に使うのが良いでしょう。

共起語はもう古い?SEOでの使い方や調べ方・サジェストとの違いを解説

3.Q&Aサイトの質問文を分析にする

世の中にはいくつかのQ&Aサイトがありますが、そこに投稿される質問はユーザーニーズの宝庫だと言えます。 逆説的ではありますが、検索上位のコンテンツは企業が提供するコンテンツばかりです。ユーザーが真に知りたいことまで言及できない可能性があります(色々な制約もありますので…)。

どのような質問が多く寄せられているか、どのような悩みを、どんな言葉で質問しているかなどを確認して、Webの検索結果では得られなかった「気づき」をコンテンツに活かすことができれば、コンテンツのオリジナリティも増すと考えています。当社のコンテンツディレクターは100個くらいの質問を読みます。

特に長文の質問は悩みが深い傾向がありますので、注目してみてください。

※ただし、BtoBビジネスの場合、あまり参考になる質問文がないケースが多いかなと思います。

以上、3つのデータソースとその分析ヒントをお伝えしました。3つ全てを分析できると尚良いのですが、かなり時間がかかるしんどい作業ですので、無理のない範囲で1つでもコンテンツ制作に活かしていただけると嬉しいです。

以上、3つのデータソースとその分析ヒントをお伝えしました。3つ全てを分析できると尚良いのですが、かなり時間がかかるしんどい作業ですので、無理のない範囲で1つでもコンテンツ制作に活かしていただけると嬉しいです。

ここで…検索意図の分析ツール「ミエルカ」の活用、使い所

サジェストキーワードを分類したり、検索結果やQ&Aサイトを読み込んだり…。かなり時間のかかる作業です。この調査分析を短時間で実施してくれるのが検索意図の分析ツールでもある「ミエルカ」です。支援実績は1,500社以上。「グロービス経営大学院」様や「朝日新聞社」様、「カオナビ」様にも愛用いただいております。

どんな機能があるサービスなのか、ミエルカ詳細資料をダウンロードして見てみてくださいね。

検索意図を分析してSEO効果を高め、潜在的なユーザーに見つけてもらう

いまやSEOはタグを最適化するなどの小手先のテクニックでは成果を上げづらくなりました。コンテンツの重要性は増すばかりです。 ユーザーの検索意図を分析し、それに応えたコンテンツを制作する。そしてユーザーに見つけてもらい、内容を熟読してもらい、抱えていたタスク(知りたい、買いたいなど)の解決につながれば、ユーザーの満足度は上がるでしょう。

何度もサイトに訪れてくれるようになったり、そのコンテンツを制作している、運営している会社のことを知ろうと考えると思います。

その結果、自社の商品やサービスを検索される・言及される回数が増えたら?ブログやFacebook、Twitterなどのソーシャルメディアでも何度も言及されたら?より多くの人に認知されることでサイテーション(言及・引用)を獲得することも今後の施策では意識しなければならないところです。

さらに、ユーザーの良い評価は何も口コミだけで表現されるわけではありません。ユーザーの行動から判断することも可能ではないでしょうか。

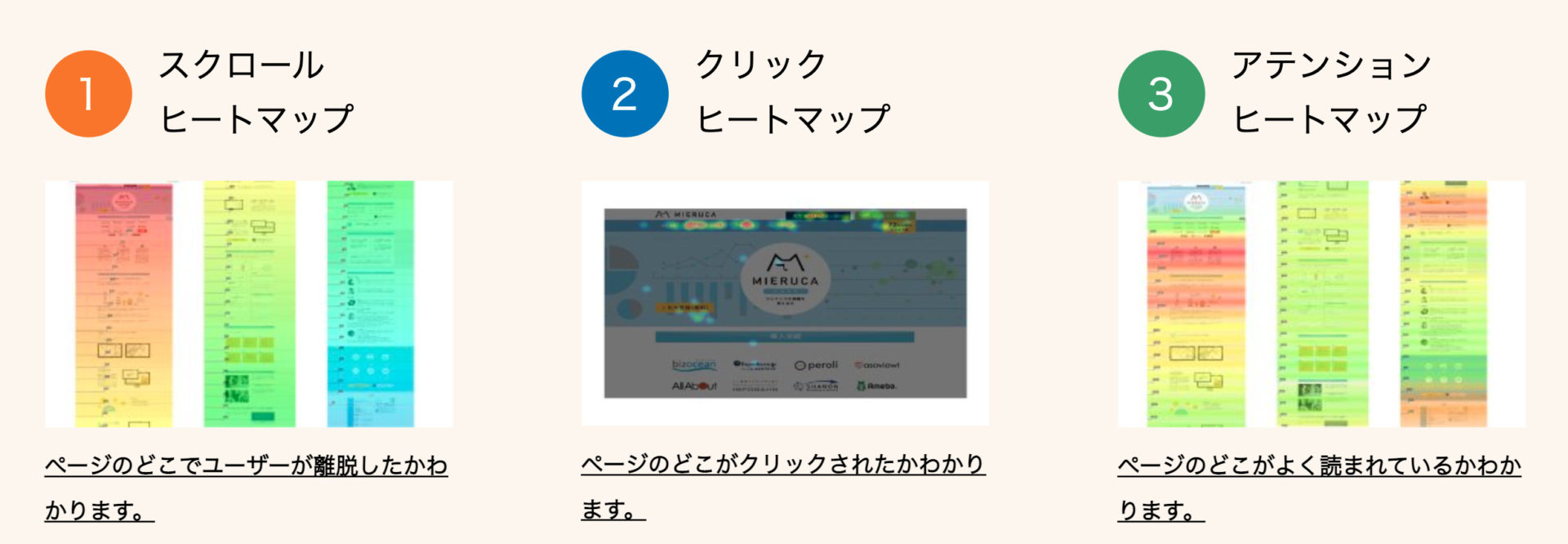

良いユーザー行動がたくさん生まれれば、ユーザーが満足しているシグナル。良い行動がたくさん起きていれば、検索エンジンでの評価も上がると考えています。当社の事例としては、滞在時間が伸びたり、読了率が上がったりすることで検索順位が上昇した事例もあります。コンテンツ内の行動をヒートマップ分析して、コンテンツを改善することでユーザー行動を変えていくことも施策の1つになりますね。

ヒートマップによる改善手法はこちら

以上、簡単ではありますが、検索意図の調べ方と分析手法をお伝えしてきました。何はともあれ、まずはユーザーの検索意図を分析してコンテンツを作るところから。自分なりの成功パターンを見つけてくださいね。

この記事をシェア

この記事をシェア