様々な領域の「知」を求めて、有識者の皆さんと対談する連載「 #知の探索 」。インタビュアーは、当社の本田卓也が務めます。

今回のゲストは、株式会社JADEのファウンダー・取締役・最高戦略責任者である長山一石(ながやま・かずし)さんです。

2010年代、Googleにておびただしい数のスパムと格闘し続けてきた長山さん。2019年からは、日本のSEO業界でも屈指のエキスパートたちとともに、JADEを立ち上げました。長山さんは今のGoogleの動向やSEOのあり方について、何を思うのでしょうか?

(執筆・撮影:サトートモロー 進行・編集:本田卓也)

IQ160の問題児がGoogleに入社するまで

本田:

長山さんは幼少期をアメリカで過ごしたんですよね。そのとき、IQを測ったら160だったとどこかのインタビューで読んだのですが、それは本当ですか?

長山:

はい。でもそれは、優秀だったからというわけではありません。問題行動があまりに多すぎて、「この子はIQが低いのでは?」という疑惑から測ることになったんです(笑)。

本田:

調べてみたら逆の結果だったと。成績がずば抜けていたわけでもなかったのですか?

長山:

まったくです。僕は京都出身で、父の仕事の都合で10歳のときにアメリカへ渡りました。

英語なんて1ミリも話せないどころか、ABCも書けない。それなのに現地の公立校に入れられてしまったので、当時はとにかく大変だった(笑)。このときハマっていたチェスが、唯一のコミュニケーションツールでした。

その後、12歳のときに帰国して、中学・高校・大学と一貫して同志社に通いました。

本田:

大学は法学部に進学しているのですよね。理系の学問を専攻しているとばかり思っていたので、意外でした。

長山:

高校までは理系だったんですよ。プログラミングも好きでした。大学も情報系の学部を視野に入れていたんですが、そのときに自分がどんな人生を歩むのか、ある程度予想できちゃったんですよね。

せっかくの人生だし、将来の予想が立てにくい分野を学ぼう。そう思い、法学部の政治学科を選択しました。そして、政治や経済を構成する社会そのものに興味を持ちはじめて、大学卒業後はロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの社会人類学の修士課程に進んだんです。

本田:

社会人類学はどのようなことを研究するのでしょうか?

長山:

簡単に言うと、社会人類学は社会の構造を学ぶ学問です。よく文化人類学と混同されるのですが、文化人類学は文化そのものを研究するのに対して、社会人類学は「社会構造が文化的な事象を生み出している」という考え方を重視しています。

実際の研究では、インドの農村や東南アジアの島などの社会でフィールドワークを行い暮らして、親族の関係性、結婚の方法、経済のしくみなど現地社会の仕組みを学びます。

社会人類学は、人々が織りなす社会構造や経済的背景を理解するうえで非常に優れたフレームワークなんですよね。

僕はGoogle時代にスパム対策を担っていたのですが、スパムもいわば人間による経済的な行為のひとつです。スパムを行なう人々が、どのようなモチベーションを持って行動しているのかを理解できることで、スパム対策も取りやすくなりました。

本田:

社会人類学で学んだことが、その後の仕事にも生かされているのですね。修士課程を修了後、Googleに入社したのはなぜですか?

長山:

簡単にいうと、Googleしか受からなかったからです(笑)。僕はそのまま博士課程に進むつもりだったんですが、お金がなくなってしまって。就職するかと思ったころには6月になっていて、大半の企業が新卒採用を終えていたんですよね。

通年採用をしている企業を探して、採用されたのがGoogleでした。

Googleでスパムを潰すのは楽しかった

本田:

最初に配属されたのは東京オフィスでしたよね。

長山:

はい。入社時は今でいう Trust & Safety チームの検索に関する部門に配属されて、スパム対策系の仕事をしていました。僕が所属していたのは非エンジニアが集まるチームで、さまざまなURLを監視してスパムの兆候を見つけ、そういったスパムサイトの検知を自動化するのが主な役割でした。

本田:

長山さんはどのようなスパムを監視していたのですか?

長山:

ドアウェイ(誘導ページ)、アフィリエイトなどのコンテンツスパムから、ランキング操作のためのリンクスパムまでさまざまでしたね。

本田:

ちょうど私たち業界人が、がむしゃらに(不自然な)リンク対策をしていたときですね……。

長山:

東京オフィスで3年働いたあと、カリフォルニア州マウンテン・ビューにある本社へ転籍して、エンジニアリング側の分析チームで働いていました。その後、さらに社内転職して担当したのはGoogle Playのスパム対策です。具体的には、大量のレビューやインストール、星の評価を購入してのランキング操作を検出するシステムの構築、分析などを担当していました。

参考:

Google Play における報酬に基づく評価、レビュー、インストールに関するポリシー

Google Developers Japan: Play Store の信頼性を維持する: 不正なインストールの検出

本田:

アメリカに渡った後も、スパム撃退に取り組んでいたのですね。スパム対策と聞いて「楽しい仕事」をイメージする人は少ないと思いますが、Googleでの仕事はいかがでしたか?

長山:

僕自身はとても楽しかったです。近年は「Trust & Safety」(サービスを利用するユーザーや関係者の安心・安全を守るための取り組み)の一環として、スパム対策の重要性も認められてきました。

しかしおっしゃるように、2010年代前半というと新しいプロダクトを作るチームが花形でした。スパム対策チームは「ゴミ掃除」など、ポジティブなイメージは持たれていなかった気がします。

でも僕はゴミ掃除が好きだったので、スパムを潰すのが楽しかったんですよね(笑)。それに、自分たちが作ったアルゴリズムによって、ランキングがあるべき姿になるのを見るのは気持ちよかったです。

本田:

Googleでの仕事はとても充実していたのですね。なのになぜ、日本に戻って起業しようと思ったのですか?

長山:

僕が取得していたL-1ビザ(駐在員ビザ)は、最長5年間アメリカで働けるというものでした。2019年でその期間を終え、グリーンカード(永住者カード)の申請が必要になったんですね。

Googleが支援してくれるので、カード自体の発行は容易でした。ですが、これから家族を持とうというタイミングで、「アメリカに永住したいのか」と自問自答しました。なんやかんやと考えた末に、日本へ帰国しようと思いました。日本オフィスに転籍することも考えましたが、9年間働いて「もういいかな」という気持ちが強かったのも、辞めた理由のひとつです。

とはいえ、Googleじゃなかったらこんなに長く働くことはできなかったでしょう。エンジニアリングやプロダクトづくりのベストプラクティスを勉強できたし、社内の雰囲気もすごく良かった。Googleで働けたことには、今もずっと感謝しています。

正しく情報を届けるためのSEOがインターネットを良くする

本田:

日本に帰国後、すぐに辻正浩さんとJADE社を起業したのですよね。当時はSEOのスーパースターたちが続々とJADEに集結する様子に、度肝を抜かれましたよ(笑)。

長山:

僕としては、とてもいい時期にJADEを立ち上げられたと思っています。

2019年はリンクスパムが終わり、コンテンツスパムもひと段落して、データドリブンなSEOに取り組む人が増え始めていました。そのなかで、僕たちはデータドリブンのSEOができると訴求することができる、数少ない存在でした。

本田:

JADE社の強みを存分に活かせる状態だったのですね。

長山:

加えて、SEOの成果を高めるうえで欠かせないGoogleという組織への解像度も高い状態でした。同社がユーザーの検索体験を改善するため、どのような検索エンジンを作りたいのか。その方向性をある程度理解したうえで、JADE独自のフレームワークを構築していますから。

本田:

検索エンジンモデル(DCIR)と検索体験モデル(QCLS)※ですね。この2つは長山さんが考案したのですか?

DCIRモデルは、検索エンジンがURLとどのように接するかをモデル化したもの。URLが検索結果に現れるまでに、検索エンジンはURLの発見(Discover)、クロール(Crawl)、インデックス(Index)、順位づけ(Rank)というプロセスをたどる。

QCLSモデルは、ユーザーが検索エンジンを介してURLに触れ合う様子をモデル化したもの。ユーザーは検索エンジンのクエリ(Query)、表示結果からひとつを選んでクリック(Click)、URLへ着地 (Land)、サイト内回遊(Surf)という経路をたどる。

参照:検索インタラクションモデル概論-JADEが日々使うSEO分析フレームワークの話 – ブログ – 株式会社JADE

長山:

はい。特にDCIRについては、Google在籍時から提唱し続けていました。

DCIRのオリジナルな要素は、D(Discover)の重要性に触れている点です。検索エンジンは、クローラーが勝手にURLを発見しインデックスすると思われがちです。しかし実際には、URLが発見されるためにリンク構造を明確化して、「検索エンジンに発見されやすい構造」にする必要があります。

QCLSは、JADEを始めてから付け足した部分です。QCは検索結果上の話で、検索ユーザーがクエリを発行してクリックするまで。LSは、検索から流入したユーザーがどのような行動をサイト内でするかに着目したものですね。

これらは利用するツールが異なり、別文脈で語られることが多かったです。しかし私たちは、あくまで検索エンジンのユーザーとしての体験というモデルの中で、地続きのものとして扱うようにしています。検索ユーザーの行動を改善するという部分を明確にフレームワーク化したのが新しい点ですね。

本田:

DCIRでは、「URLが発見されなければクロールされないよ」というのを強調しており、それを検索ユーザー目線にさらに発展させたフレームワークがQCLSなのですね。

JADE社は「インターネットを良くする会社」というミッションを掲げていますが、「インターネットを良くする」という言葉に明確な定義はあるのですか?

長山:

方向性は社内である程度一致しているとは思いますが、あえて明確な定義は行っていません。「よさ」というものは多様に定義可能だし、様々な解釈に開かれているべきだと考えているからです。

SEOは悪い文脈で語られがちですが、「正しい情報を適切に人々に届けられるようにする」という意味では欠かせない存在です。コンサルティング事業などを通じて、このことを正しく理解し実践できるお客様を増やせれば、それだけ良いインターネットに近づくと思います。

JADEはミッションドリブンの会社です。

ダイレクトな手段として、コンサルティングを通じてお客様にベストプラクティスを提供する。間接的な手段として、自社で開発した「Amethyst」などのツールを使っていただいたり、あるいはメディアを通じた情報発信で、間違った情報にだまされない人を増やす。

こうした活動を通じて、インターネットを良くしていきたいなと思っています。

スパムポリシー更新とAI活用で変わること・変わらないこと

本田:

今回はせっかく長山さんとお話しできるということなので、最近のGoogleの動向についてもご意見をうかがいたいなと思っています。ひとつ目にお聞きしたいのは、Googleのスパムポリシーの更新です。

2024年3月、Googleは以下の行為を「スパム行為」として発表しました。

- Expired domain abuse:中古ドメインの不正使用

- Scaled content abuse:大量生成されたコンテンツの不正使用

- Site reputation abuse:サイトの評判の不正使用

参照:2024 年 3 月のコア アップデートとスパムに関する新しいポリシーについてウェブ クリエイターが知っておくべきこと | Google 検索セントラル ブログ

いわゆる寄生サイトについて、いよいよGoogleも本気を出してきたなと思いますが、長山さんはどう思いますか?

長山:

正直、いわゆる寄生サイトに関する問題点は2022年ころから指摘されていたので、対応が少し遅れてしまったなと思います。それでも、こうした対応を公式に発表してくれたのは歓迎したいです。

この3点は、ずっとGoogle社内でも「問題だよね」と議論されてきた部分でしょう。しかし、旧来のポリシー的には明確なガイドライン違反と言い切れない要素がありました。特にScaled content abuseの場合、スパムなのか低品質コンテンツなのかの線引きが非常に難しかったと思います。

本田:

自動生成されたコンテンツならガイドライン違反と判断できる。しかし人間が書いたコンテンツの場合、どれだけ低品質であってもスパムとは言い切れない。そういうジレンマを抱えていたということですよね。

長山:

はい。特に検索結果のクオリティを担当するチームは、表示結果の上位部分の品質を重要視してきたので、このあたりの問題は放置されがちだったと思います。今回、スパムポリシーが拡張されたことで、いよいよスパムチームの側で正式な対応が取れるようになりました。

本田:

しぶとく生き残っていた低品質のコンテンツも検索順位の変動など、影響を受けているなと感じます。今後の動向にもチェックしたいですね。

もうひとつ伺いたいのがAIです。2024年5月、Googleは正式なAI機能「AI Overview」を発表しました。AIは、検索エンジンや検索体験をどのように変えるでしょう?

長山:

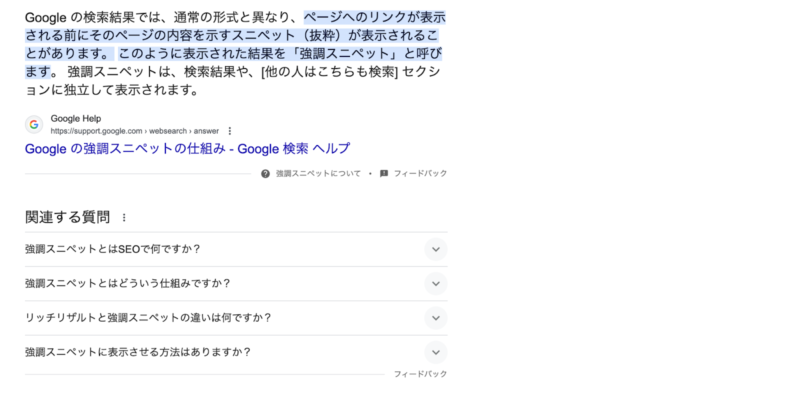

ちょっと極論ですが、僕としては現状の「AI Overview」は強調スニペット※とそう大きく変わらないと思っています。

ページへのリンクが表示される前に、そのページの内容を示すスニペット(抜粋)が表示される機能。

長山:

特定のクエリ群で検索行動が変わること自体はあり得ると思います。「〇〇とは?」系の純粋なインフォメーショナルクエリやレシピ系クエリなどからは、今後クリックが集まりにくくなるかも知れません。

ここで重要なのは、AI Overviewにピックアップされるコンテンツを書くことです。具体的には、冒頭の1行に知りたい情報が集約されていて、そのあとに補足説明が書かれているといった、ユーザーの知りたい情報が整理されているコンテンツです。

本田:

冒頭でおっしゃっていた通り、強調スニペットを意識したコンテンツづくりと変わらないですね。

長山:

Googleはアミット・シンガル氏※が在籍していたころから、一貫して『スター・トレック』に出てくるようなコンピューターを目指してきました。

映画『スター・トレック』に登場するコンピューターは、音声で疑問を投げかけるとそれに対する答えを提示してくれます。AI Overviewも、この思想の延長線上にあると言っていいと思います。

AIの登場により大きな地殻変動が起こり断絶が生まれたのではなく、Googleが目指してきた未来に一歩近づいた。こうした視点でAIを見れば、今さら騒ぎ立てることではないと思います。

2000年よりGoogleに入社し、長年にわたりインターネット検索エンジンの技術開発を率いてきた。2016年に退職。AI技術に取り組んできたジョン・ジャナンドレア氏が後任として就任した。

本田:

大変動が起きたのではなく、あくまで自然の流れとしてAIを受け入れるべきなのですね。

若い世代はBigQueryに取り組むべき

本田:

長山さんは、現在のSEOにどのような問題点を感じていますか?

長山:

「SEOといえばコンテンツSEO」という風潮が強すぎると思います。

検索クエリを意識して、タイトルやディスクリプションを工夫してコンテンツを作るのは当然重要です。しかしそれは、コンテンツマーケティングにとってもSEOにとってもごく一部に過ぎません。この部分のみをピックアップして「SEO」と呼んでいる人が、非常に多い気がします。

本田:

世の中のSEOの大半に当てはまる話ですね。

長山:

JADEでは最近、代表取締役の伊東周晃を中心に「重要なのはオーディエンスビルディング」だと発信しています。

例えば、多くの人が想像する「SEO」からコンテンツマーケティングへ手を伸ばせば、SNSやニュースレターなどを通じて、オーディエンスにリーチする施策が思いつきます。逆にSEOへ手を伸ばせば、コンテンツ以外の施策に取り組むチャンスが得られるでしょう。

しかし実際は、どちらの対策も取らずに“無のトラフィック”ばかりを生み出し、成果が得られないサイトを多く見かけます。

とある会社は、コンテンツ側とサービス側、それぞれのサイトを持っていて、コンテンツ部分に比重を置いて施策を展開していました。しかし検索ユーザーのインテントを見ると、むしろサービスページのほうに伸びしろを秘めていたんです。

サービスページを改善すれば、ユーザーは欲しい情報が得られてコンバージョンにもつながります。しかしコンテンツページを重視した結果、トラフィックは増えてもコンバージョンは生まれず、ブランディングにもつながらないという不幸が起きていました。

こういったサイトでは、コアアップデートなどのタイミングで結局コンテンツへの流入が落ち、最終的に何も残らないというシナリオを数多く見かけます。

本田:

こうした悲劇を避けるために、SEOに取り組む人が身につけておくべきスキルは何だと思いますか?

長山:

いくつかありますが、まず押さえておきたいのが「検索クエリに対する想像力」です。

単発のクエリだけで、人々の検索が終わることはまずありません。特定のクエリの前後で、ユーザーは何らかの検索行動をおこなっています。こうした一連の「検索ジャーニー」から、ユーザーがどんな人でどんな検索クエリを発しているのか、想像する力がとても大切です。

弊社では最近この件についてブログを書きましたので、検索ジャーニーの考え方について知りたい方は読んでみてください。

それに加えて、Googleがどのような技術の集積で成り立っているのかを理解するための、Webに関する知識が求められます。

人間と技術、双方の解像度を高めることがSEOでは重要です。

本田:

両方のスキルの高い人材がこの先増えていけば、日本のSEOは正しい方向へ進みますね。

長山:

ちなみに、若い世代の方々が自分のスキルにエッジを立たせたいなら、BigQuery※を扱えるようにするのがいいと思います。

Google Cloud Platform(GCP)にて提供されている、AIに対応したデータ分析プラットフォーム。大量のデータによる分析結果を高速で出力や、各種ツールとの連携が可能など幅広い用途で利用できる。

長山:

BigQueryは、今やWebマーケティングでなくてはならない存在です。GA4やSearch ConsoleのデータをBigQueryに出力できるようになったことで、サービス単体では見られなかった大量のデータによる分析も可能となりました。

BigQueryに精通しているSEOのベテランはまだまだ少数派です。今のうちからBigQueryを扱えるようになれば、とりあえずあと10年はSEOで活躍できるでしょう。これまでプログラミングを勉強したことがない文系出身の方でも、十分に習得できると思います。

弊社で開発した Amethyst は、Search Console の BigQuery Export を、SQL を書かずとも扱えるようにし、データドリブンな SEO を行う上で必要な様々な分析やモニタリングを可能にするツールです。こういったものをまずは使っていただきながら、BigQuery に対する解像度を上げていくことがおすすめです。

本田:

いい話を聞きました。ぜひ皆さんにチャレンジしてほしいですね。

最後に、長山さん個人の目標についても教えていただけますか?

長山:

実は7月に子どもが生まれる予定なので、子育てを頑張りたいです。その先はそうだな……、50代くらいになったら、また研究者の道に戻りたいですね。やっぱり僕は、社会人には向いていないので(笑)。

この記事をシェア

この記事をシェア