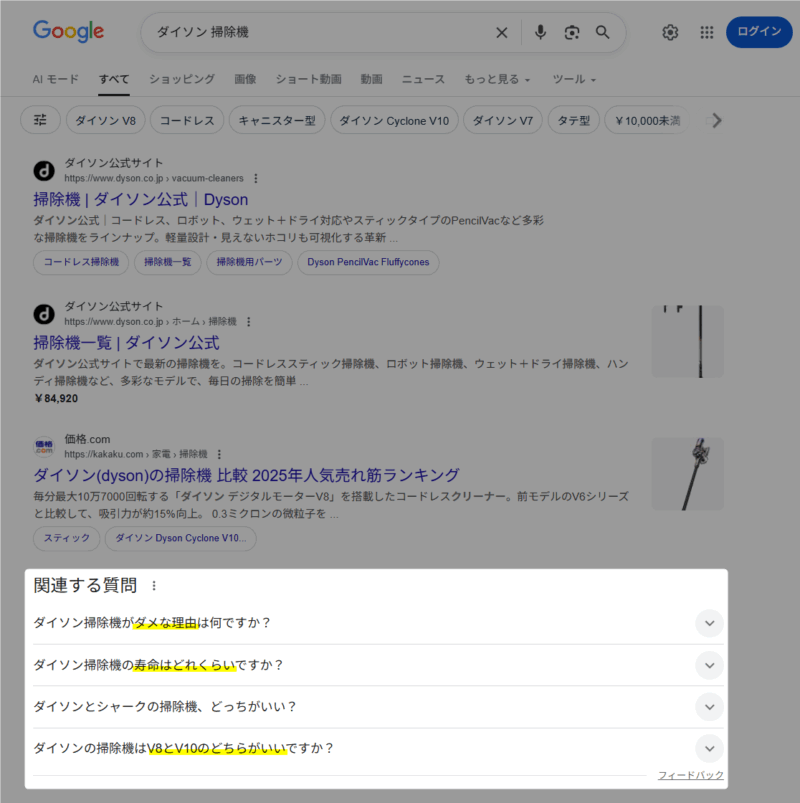

Google検索でキーワードを入力すると、検索結果の中に「関連する質問」といった項目が表示されることがあります。集客に悩んでいるとき、「この部分に自社サイトを表示させる方法はないか」と気になったことはありませんか?

この「関連する質問」こそが、PAA(People Also Ask)と呼ばれるものです。一見ただの補足情報のように見えますが、PAAは実はSEO戦略に活かせる重要な要素のひとつ。ユーザーの検索意図をより深く理解するヒントになり、コンテンツ設計の方向性を考える大きな助けにもなるのです。

本記事では、PAAの仕組みや表示のされ方を整理しながら、コンテンツ制作やSEO施策でどのように活用できるのかを、初心者にもわかりやすく解説します。

目次

PAA(People Also Ask)とは

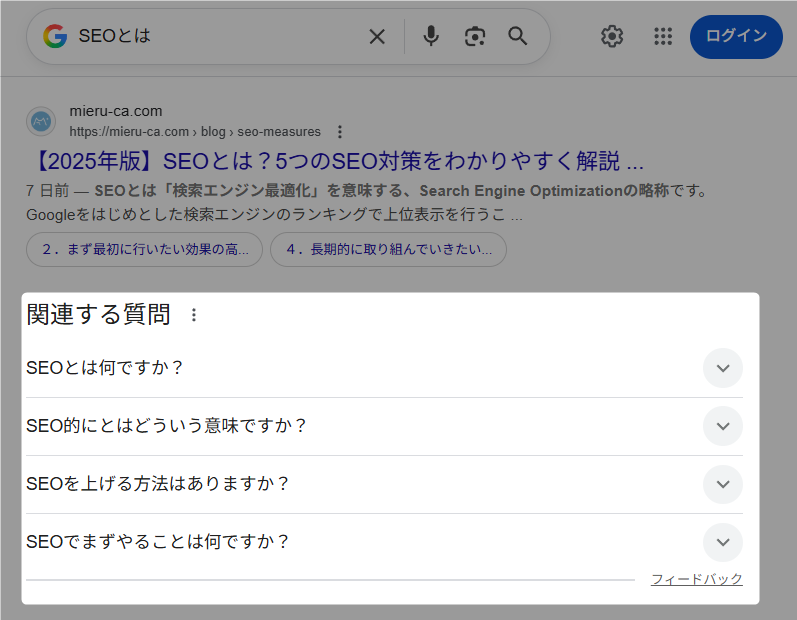

PAA(People Also Ask)とは、Google検索結果に表示される「関連する質問」ボックスのことを指します。以前は「他の人はこちらも質問=People Also Ask」と表記されていたもので、検索クエリとの関連性が高い質問と回答を抽出し、動的に組み合わせて表示されます。

PAAはユーザーの検索行動を誘導する要素のひとつであり、検索閲覧だけで要件が満たされることによってクリックせずに情報を得る“ゼロクリック検索”を増やす要因にもなっています。

PAAが表示される仕組みと仕様

PAAは、Googleがユーザーの検索意図に近い質問をAIで自動抽出・生成する仕組みです。質問をクリックするたびに新たな関連質問が追加される、“無限生成”型の構造をもち、検索結果ページの上部・中段・下部など、検索意図やキーワードの種類によって表示位置が変化します。

表示される内容は強調スニペット(Featured Snippet)と同じ、もしくは近しい情報が引用される傾向があります。

| 表示される内容 | |

| 表示場所 | 検索結果の上部〜中部に「関連する質問」として表示 |

| 質問数 | 初期は2〜4件、クリックすると自動で増える |

| 出典 | 回答部分は既存のWebページから自動抽出 |

| 構造化データの有無 | 必須ではない(Googleが自動判断で選定) |

FAQ構造化データを実装していなくても、PAAに自社コンテンツが引用される可能性はありますが、構造化を行うことでGoogleに内容を正しく理解させやすくなり、関連質問として抽出される確率を高める効果があると考えられています。

※関連記事:

・SEOでの「構造化データ」とは?種類・機能とマークアップの書き方

・検索意図(インテント)とは?SEOに大切な考え方と調べ方

・Googleの「他の人はこちらも検索」とは?

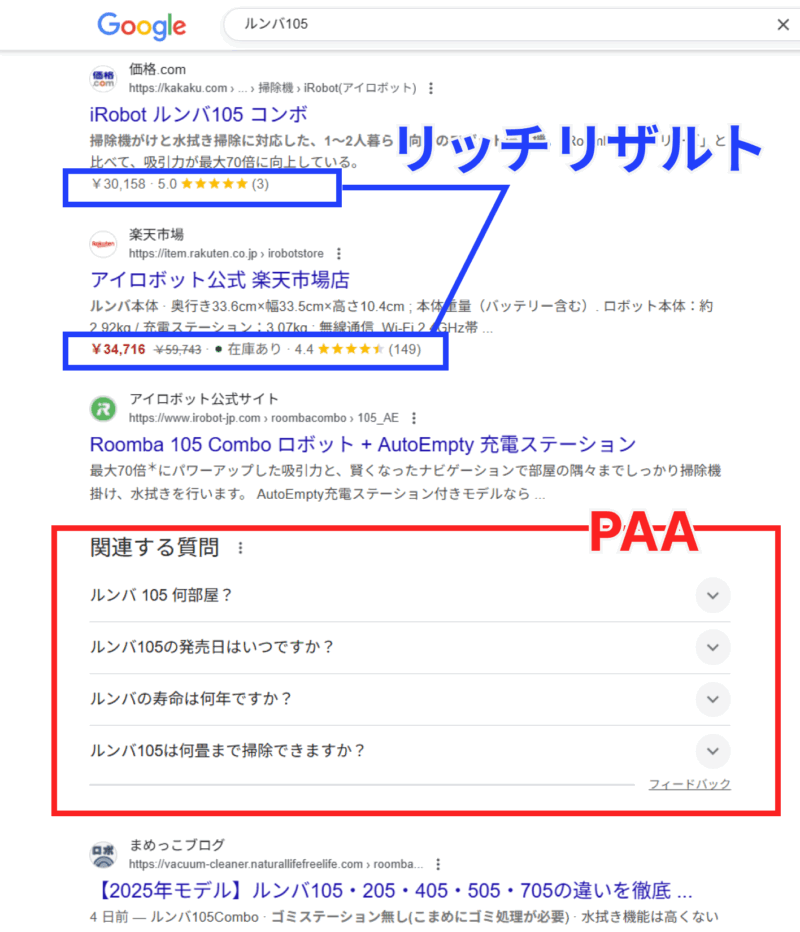

PAAとリッチリザルトの違い(表)

PAA(People Also Ask)はリッチリザルトの一種ではありません。

どちらも検索結果をリッチに見せる機能ですが、生成方法や制御の仕方に明確な違いがあります。

| PAA(People Also Ask) | リッチリザルト(Rich Result) | |

| 定義 | 検索ユーザーが興味を持つ「関連する質問」を自動表示するGoogleの機能 | 構造化データに基づいて、検索結果に追加情報(星評価・FAQ・商品画像など)を表示する形式 ※FAQは信頼のおける政府Webサイトおよび医療Webサイトに対してのみ表示 |

| 生成方法 | GoogleがAIで質問と回答を自動生成(構造化データ不要) | サイト側が構造化データをマークアップし、Googleがそれを解釈して表示 |

| 目的 | ユーザーの検索意図を広げる(探索型の補助機能) | コンテンツを視覚的に強調し、CTRを高める(訴求型の拡張表示) |

| 表示箇所 | 検索結果ページ中段・下段に「他の人はこちらも質問」として表示 | 各検索結果の下部や右側などに追加情報として表示 |

| 表示例 | 関連する質問:に「〜とは?」「〜のやり方は?」 | FAQリッチリザルト、レビュー星評価、商品スニペット、レシピ、イベントなど |

※関連記事:リッチリザルト(リッチスニペット)とは?Google検索での表示方法、種類、注意点

PAAに掲載されるには?

PAAはGoogleのアルゴリズムによって、ユーザーの検索意図を多面的に満たすために自動生成される要素であり、掲載条件やトリガーとなる具体的な要素は公表されていません。

そのため、現時点で掲載されるための明確な施策はありません。ただし、掲載されやすくなる傾向や対策として、以下の要素が知られています。

質問形式の見出し(H2/H3)に回答する形のコーナーを設ける

PAAに掲載されやすくするには、ユーザーの疑問に直接答える構成を意識します。

このような構成は、PAAだけでなく強調スニペットへの掲載機会を増やす効果も期待できます。

一部のSEO業者の中には「強調スニペット対策がPAA対策にもなる」とする見解もありますが、現時点では両者の仕組みや評価基準が公表されておらず、明確な因果関係は確認されていません。

そのため、PAA対策としては「ユーザーの質問に正確かつ簡潔に答える」コンテンツ構成を重視するのが現実的です。

※関連記事:強調スニペットとは?定義や仕組みなどを解説

正しいマークアップ・構造化データの併用

PAAへの掲載は完全自動で行われますが、構造化データの実装によってGoogleにページ内容を正確に伝えやすくすることができます。

見出し+パラグラフ、表組のTH/TD、定義リストなどのHTML形式に加え、FAQやHowTo、Articleといった構造化データを正しく設定しておくことで、検索エンジンが質問と回答、手順などの関係性を理解しやすくなります。

※関連記事:

・SEOでの「構造化データ」とは?種類・機能とマークアップの書き方

・【動画有】構造化データとは?マークアップ方法、テストツール

PAAをSEOに活用する

PAAはユーザーが検索結果上で疑問を解決してしまう“ゼロクリック”を誘発しやすいため、「掲載されること」を目的にするよりも、「PAAを活かしたコンテンツ作り」が有効です。

PAAに表示される質問を分析すれば、ユーザーの検索意図や悩みの深掘りに役立ち、新しいコンテンツのテーマや見出し設計など構成のヒントを得ることができます。

また、こうした分析をもとに自社サイトで丁寧に疑問を解消するコンテンツを用意してPAAに表示されることで、ユーザーが他サイトに遷移してしまうのを防ぐことにもつながります。

ユーザーの質問をコンテンツ構成やテーマに活用

PAAは、検索ユーザーが知りたい「リアルな疑問の集合体」といえます。自社サイトやオウンドメディアの記事企画を立てる際に、PAAに表示される質問を調べることで、ユーザーの関心や検索意図をより深く理解できます。

得られた質問をもとにコンテンツのテーマを設定したり、見出しや構成に反映したりすることで、検索ニーズに沿った高品質な記事制作が可能になります。

自社サービスのFAQに活用

PAAは、自社サービスに関するよくある質問(FAQ)の設計にも役立ちます。

サービス名やブランド名を検索し、サジェストキーワードやPAAに表示される質問を確認することで、ユーザーが実際に知りたい情報を推測できます。

その内容をFAQページに反映すれば、検索意図に沿ったサポートコンテンツになり、結果的にユーザー満足度や検索流入獲得につながります。

SEO施策でお悩みなら、ミエルカSEOコンサルティングに相談してみませんか?サイト設計からコンテンツ設計まで、幅広い分野であなたの施策をサポートします。

PAAは検索ユーザーの疑問を可視化する重要なデータ

PAAは、検索ユーザーが実際にどんな疑問や課題を持っているのかを可視化してくれる貴重なデータ源です。

自社コンテンツをPAAに「表示させる」ことを狙うのはもちろん、表示される質問と回答を「活用する」ことで、ユーザー理解やコンテンツ設計の精度を高めることができます。

まずは、自社の主要キーワードや関連語で検索し、どんなPAAが表示されているかを確認してみましょう。そこには、これからのSEOやコンテンツ戦略のヒントが必ず見つかるはずです。

この記事をシェア

この記事をシェア