CVR3倍も実現するコンテンツ作りの秘訣は、定量データでユーザーを理解すること

2025.03.24

株式会社カスタムライフ様は、Webマーケティングの強みを活かして様々な事業を展開している企業。その中で、メディア事業は「最高の選択肢」を届けるべく良質なコンテンツ発信を続けている。

今回は、ミエルカヒートマップの活用により運営メディアのCVR(コンバージョンレート)を約3倍上昇させることに成功した同社 メディア事業部 マネージャー 黒岩様に、ミエルカヒートマップ導入に至った経緯や実際の活用方法について伺った。

導入前の課題:売上向上や属人的なコンテンツ制作体制

黒岩氏は、同社が運営するお買い物攻略サイト「カスタムライフ」や「カスタムライフメディカル」の運営を統括している。

黒岩氏のチームは月間約20本の記事を作成、リライトしている。取材やリサーチを通じて得た一次情報を盛り込んだ独自性が、同社のコンテンツの強み。ペルソナを明確に定義し、ユーザー視点の記事制作を心がけているそうだ。

黒岩氏は足元の業績も順調ではあったものの、事業の先を見据えたときに、継続的な売上向上や属人的な組織体制に課題を感じるようになったという。

「売上やPV数等の数値の成果は順調に伸びていました。ただ、更に売上を伸ばしていくためには、コンテンツのクオリティを高めていくことが欠かせません。そのためには、定量データを根拠にあらゆる意思決定をする必要があると考えました。」(黒岩氏)

定量データを根拠に意思決定をする、とはどういうことか。

黒岩氏は、メディア運営に重要な「コンテンツクオリティ」の良し悪しの評価に課題感をもっていた。記事制作の基本的フローはあったが、細かいルールをなかなか整えられていなかった。そのため、個々の制作者の属人的な判断に委ねる場面が多くあった。

感覚的な部分も大切であるが、もっと定量的な、データに基づく判断でコンテンツのクオリティを改善できるのでは、と考えたという。

導入の決め手:シンプルかつ直感的に使えるビジュアルに魅力

実はデータをみて判断できる環境は同社には用意されていた。ミエルカヒートマップ導入前には他社のヒートマップツールを利用できる状態にあった。

しかし、ツールとして機能が豊富にあったもののそれを使いこなせておらず、その分複雑に感じて社内でも活用が進んでいなかった。サポート体制なども特になかったので、ツールを十分に活用できない状況だったとのこと。

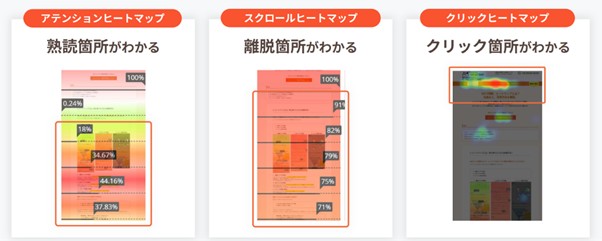

「ミエルカヒートマップはシンプルにユーザー行動を可視化することができるため、使いやすさに魅力を感じました。コンテンツ改善に特化していて直感的に使える点と、CS(カスタマーサクセス)による手厚いサポートが導入の決め手です。」(黒岩氏)

ミエルカヒートマップ導入後は、ツールを活用したコンテンツ改善が習慣化。使いやすさから、社内でも毎月2,3人が新たにアカウント作成を申し出るようになった。担当CSである深水も自律的にPDCAが回って改善していく体制に驚いている。

「今はほぼ自走されていますが、サポートを通じて、編集部の皆さまがミエルカヒートマップを用いてしっかりとPDCAを回しているという印象です。」(深水)

メディア改善・コンテンツルールにつながった3つの成功施策

カスタムライフ社は2021年10月にミエルカヒートマップを導入。属人的な記事作成プロセスを改善するため、定量データに基づいた社内ルールの構築に着手した。いくつか具体例をお聞きした。

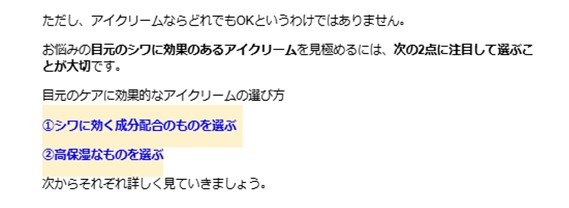

①アンカーテキストリンクと文字色

「記事内の文字色の統一」もミエルカヒートマップの分析データから導き出されたという。

「あるとき社内で、記事内の文字リンクと本文の青色が混同しているのではないかという議論が起きました。それまで記事内の文字色は制作者の任意で選択できる状態で、特にルールがありませんでした。」(黒岩氏)

実際の該当記事、強調に青文字を使用しているがリンクではない

検証のために分析したところ、本文の強調として青文字を使用している記事とそうでない記事を比較すると、前者の記事リンクのCTR(クリック率)が低いことが判明した。

「言われてみると当然の内容ですが、私たちの方でルール整備ができておらず、本文で青文字を使わないという明確なルールは設けていませんでした。」(黒岩氏)

この分析を根拠に「文字リンクにはアンダーバーを入れる」「本文では青文字を利用しない」というルールが策定され、その結果全体的なコンテンツ内のCTRは上昇した。

②カタログテーブル導入でCTR改善

次に挙げるのは「ランキング表示」の仕様。

あるジャンルのランキング記事で、ランキングの表示形式を変更したところ1位商品のクリック率が上昇した。これにもヒートマップ分析が役立っている。

ランキング系記事のCTRが高い記事をヒートマップ分析したところ、商品紹介一覧に「カタログテーブル」を用いているという共通点があった。

実際の該当記事、紹介一覧をカタログテーブルに変更した

表形式だったランキング表記をカタログテーブルに変更。すると、ランキング1位の商品のCTRは4.50%から6.58%へ上昇し、さらに全体的な熟読率も向上した。

実装前1週間(左)と実装後1週間(右)のヒートマップデータの比較

「従来、ランキングの表示形式は制作者によってまちまちでした。カタログテーブルがユーザーにとって見やすいという事実は、ヒートマップを確認するまで把握できていなかったため、メディア全体の改善につながっています。」(黒岩氏)

この発見を基に、ランキング記事の紹介一覧はカタログテーブル形式で統一することを決定した。

③ユーザーニーズを可視化してCTR/CVを向上

ミエルカヒートマップを使用してユーザーの記事内行動を分析することで、売上向上に直結する成果もあげられた。

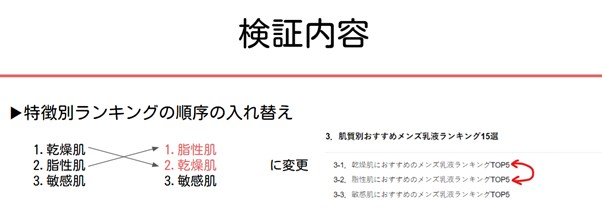

例として、メンズ乳液についてのまとめ記事があるが、当初は、ペルソナ男性の最も多い肌の悩みは「乾燥肌」だと想定して記事を作成していた。しかし、ヒートマップ分析をしてみると「乾燥肌」のセクションは読み飛ばされ、次の「脂性肌」のセクションの熟読率のほうが高いという事実が見えてきた。

「数値分析をもとに【乾燥肌】と【脂性肌】の商品紹介の順序を入れ替えたところ、大幅なクリック数の上昇につながりました。」(黒岩氏)

実際の該当記事の検証結果

順序変更の実装前後の1週間を比較すると、CTRは2.02% → 2.79% と およそ 38%上昇し、CVR(商品へのクリックにつながった割合)も3倍に上昇した。

このような改善を積み重ねる中で、副次的な効果として、ミエルカヒートマップを利用した定量データを基に議論する文化が根付いたことも大きいという。

「コンテンツのルールが徐々に整備され、現在は記事作成に関する数十項目のチェックポイントが確立されています。」(黒岩氏)

ABテストを活用しさらなるコンテンツ改善へ邁進

黒岩氏は、ユーザー視点での記事作成は維持しつつ、ユーザー行動の結果である定量データを基にどのようにメディア運用していくのかを今後のテーマとして掲げている。

「ミエルカヒートマップ活用では、「ABテスト機能」も活用してPDCAを回してきたいです。独自情報の必要性の検討やPR枠の最適な配置など、ユーザーにとってより価値あるコンテンツを目指していきたいです。」(黒岩氏)

担当CSである深水は「ABテストのアイディア出しなどからもサポートいたします!」と、同社への綿密な伴走支援に意気込んでいる。

企業プロフィール

.jpg)

.png)