SEOの事を考慮してサイトを作る場合、最初に考えるのは「ドメインどうするか?」です。既に取得しているドメインを使うのであれば、それをそのまま利用することも可能ですし、新たにドメインを取得する選択肢もあります。ドメインは1度決めてしまったら、後で変更するのが大変です。だからこそドメインをどうするか?はサイトを作る段階でしっかりと決めておく必要があります。そこで今回は、SEOを成功させるためにドメインとGoogleの評価方法について解説します。

目次

記事の流れとポイントは以下の通りです。

・キーワードよりもブランドネームを入れておいた方が良い

・SNSでシェアされる可能性も考慮し分かりやすいものにする

・ドメイン単位で評価されることを理解する

・ドメインはなるべく分散せずに運用する

・「ドメインパワー」とはどういうもの?

独自ドメインを選択したほうが問題が起こりにくい

新しくサイトを立ち上げる場合、ブログサービスのように無料で使えるものを選ぶか、自分でレンタルサーバーなどを借り、新しいドメインを取得してサイトを作るなどいくつかの方法があります。

・予算の確保が難しい

・趣味のサイトなので、そこまでこだわっていない

という場合は良いのですが、企業のサイトやサービス説明のためのサイトであれば独自ドメインの取得をおすすめします。無料も含めたWebサービスの場合、サービスの停止や変更によってドメインが変わってしまったり無くなってしまう事があります。

終了したサービス側でデータの移行方法について準備してくれていれば良いのですが、移行方法が準備されていなかった場合ユーザー側でやれることはなくドメインが受けていた評価は全て失われてしまいます。サービス終了リスクを防ぐためにも独自ドメインを選択することをおすすめします。

ドメインを選ぶ時はブランドネームが分かりやすくシンプルなものを選ぶ

ドメイン名はサービス名や企業名を含めた分かりやすいものがオススメです。

ミエルカジャーナルのドメインは

mieru-ca.com

となっています。

サービスやオウンドメディアとしてのブログを格納するドメインですので、ドメインでサービス名が分かりやすいようにしています。ミエルカはコンテンツマーケティングやSEOに関するサービスです。

ですので

mieru-ca-seotool.com

mieru-ca-content-marketing.com

のようなドメインにしても間違ってはいません。

ただ、このドメイン名だと若干冗長な印象があります。seotoolやcontentmarketingという部分に引っ張られてサービス名が少しだけ目立ちにくくなってしまいます。

ドメイン名にキーワードが入っているかどうか、は検索順位にほぼ影響はありません。ドメイン名はシンプルに、必要なキーワードでの検索上位表示はサイトの中身の充実で狙っていくようにしましょう。

ドメイン取得方法は、さくらインターネットやXサーバーなどのレンタルサーバー会社でサーバーの契約と同時に取得する方法。お名前.comやバリュードメインなどのドメイン登録サービスを使用して取得する方法があります。

ドメインの価格はjpドメイン、gTldドメイン、セカンドレベルドメインで異なります。基本的に1年契約となっていて、gTldドメインの方が価格が若干やすいものが多いです。

ドメイン取得の、おおまかな流れとしては

1.取得する独自ドメインを決める

2.ドメイン取得サービスやレンタルサーバー会社のツールでドメインが取得可能か調べる

3.ドメイン取得契約をする

となります。

取得したいドメインが空いているかどうかを調べてOKであればオンラインで契約して完了です。その後、取得したドメインのDNS設定を行い取得したドメインをネット上で使用できるようにします。

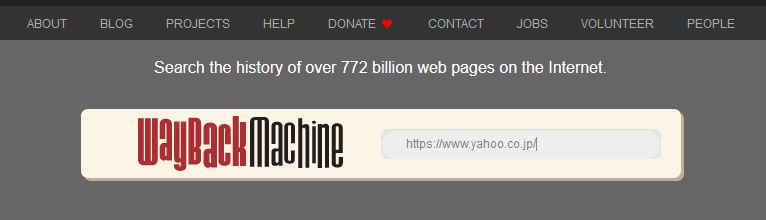

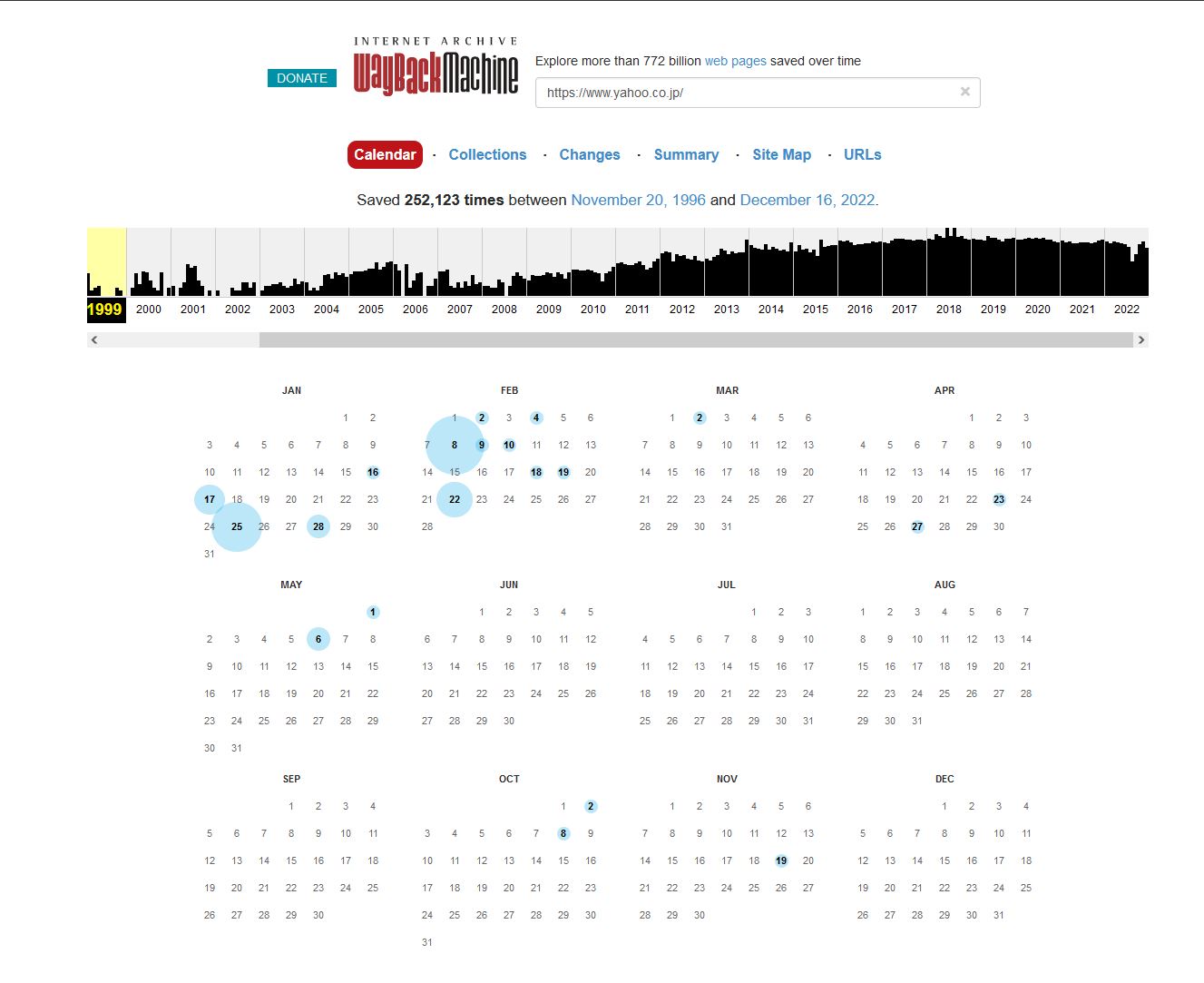

ドメイン取得に関して1点注意点があります。ドメインが取得可能だと分かった段階で、取得しようとしているドメインが過去に使われた形跡がないかをチェックしておくようにしましょう。以下の無料サービスを使って過去の運用歴がチェックできます。

取得したいドメイン名を入力して過去に使われた形跡がないか?詐欺やスパムサイトとして運用されていたことがないか?を調査しておきましょう。

運用歴がある場合は上記のようなカレンダーが出てきますので青い色がついている日付から過去にどういう情報が掲載されていたサイトなのかチェックしてみてください。何も出てこない場合は、過去に運用されたことがないドメインである可能性が高いので問題ありません。

過去に悪質な利用がされていたドメインは、稀に検索エンジンからスパム判定された状態になっていることがあります。検索結果に表示されないなどの不利益を受ける可能性があるので確認しておいた方が安心です。

【補足】トップレベルドメイン、セカンドレベルドメインについて

トップレベルドメインは末尾が「.com」「.jp」などとなっているドメインを指します。

更に2つに分類できます。

■gTLD(分野別トップレベルドメイン)

「.com」「.edu」「.gov」「.mil」「.net」「.org」など

■ccTLD(国別トップレベルドメイン)

「.jp」「.us」「.eu」「.tv」「.qa」など

セカンドレベルドメインとは「.co.jp」のようにトップレベルドメイン手前に記載のあるドメインです。Yahoo!JAPANのドメイン「yahoo.co.jp」のようなものを指します。

■代表的なもの

.co.jp :企業

.or.jp :社団法人、財団法人、医療法人、監査法人などの団体

.ed.jp :保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校など

.go.jp :政府系機関、独立行政法人、特殊法人

セカンドレベルドメインは1組織ごとに取得できる数に制限がある場合があり、取得や更新にかかる費用が高額な場合が多いです。

費用が高いからといってSEOに有利ということはありません。分かりやすくシンプルなものを取得してください。また、ドメイン名は早いもの勝ちです。欲しいドメイン名が既に取得されていた場合は別のものにしなければいけません。

SNSでシェアされた場合などドメイン名は意外と見られる

ドメインは「見た目」という意味でも重要です。ミエルカジャーナルをTwitterでシェアすると、

ミエルカジャーナルさんで記事の執筆をさせて頂きました!

現場感を出しつつ、読んだ方が理解してちょっとだけ視座が高くなることを目標に執筆しております。

お読み頂けますと幸いです☺SEOがマーケティングの中で担う役割とは?SEOの基本的な考え方も解説 https://t.co/AYsk4HvU3v #MIERUCA

— 伊藤公助:Kosuke Ito (@self0828) October 20, 2022

のようになり、ドメイン名はユーザーの目に触れます。長いよりは短く、シンプルなほうが印象に残りやすいです。ドメイン名はシンプルにサービス名や企業名が伝わるものにしましょう。ユーザー認知を広げた方がSEOにはプラスになります。

Googleなど検索エンジンからの評価はドメイン単位で見られることが多い

検索エンジンはサイト毎の評価をドメイン単位で行うことが多いです。2022年現在、大手企業や地方の医療機関のドメイン貸しが問題になっています。

簡単に説明すると、大手企業や医療機関のドメイン内に広告収集目当ての企業がブログなどを設置して検索上位を狙う、という手法です。これはまさにドメイン単位で評価される、という状況を逆手にとった方法です。

伊藤からの注意!

\

ドメイン貸しは貸した側のリスクが大きいので貸さないようにしましょう!

Googleも対策を立てており、徐々に効果が無くなってきています。

サイトや企業、サービスの知名度は、リンクや引用、言及や指名検索などで運営しているドメインに蓄積されGoogleがランキングを決めるために利用しています。ドメインを変更してしまったり破棄してしまったりすると、今までの蓄積がなくなってしまいます。

SEOを成功させるためにも、コンテンツやサービスの評価はドメイン単位でされることを忘れないようにしてください。

既に運営しているサイトやドメインがある場合は同じドメイン内(サブディレクトリ)での運用がオススメ

既に運営しているサービスがあり、新たにブログやページを作りたい場合は、運営しているドメインを利用することをオススメします。

ミエルカジャーナルの場合

mieru-ca.com

というドメインの中に

https://mieru-ca.com/blog/

というサブディレクトリを作成しています。

1つのドメイン内でサービス説明とブログを運営することで、ドメインを分散させず1つのドメインに評価を集めています。サービスが評価されても、記事コンテンツが評価されても mieru-ca.com に格納されている情報がGoogleから評価されやすくなるようになっています。

似たような運用スタイルにサブドメイン※を利用した運用方法もあります。ただ、私の経験上、サブディレクトリでの運用の方が評価が分散せずメリットが大きいように感じています。

※サブドメイン:○○○.mieru-ca.com のように本体ドメインの前に任意の文字列をつけたもの

先ほど例に出した「ドメイン貸し」を行っていた一部のサイトでも、サブドメインで運用していたところが順位下落していました。その後、サブディレクトリでの運用に切り替えて順位が復活したという例もあります。細かいところですが、コンテンツを増やしていくのであればサブディレクトリでの運用の方が評価はされやすいと思います。

「ドメインパワー」とはどういうもの?

最後に「ドメインパワー」についてお伝えします。この「ドメインパワー」という言葉はGoogleが使っている訳でも何でもありません。曖昧な指標ですので、理解した上で利用することをオススメします。

人によって微妙に定義が異なっている可能性はありますが、おおよそ以下のような意味で使われています。

ドメインパワー

ドメインで運用されているサイトに集まっている外部リンク、引用、言及、指名検索数などの評価

私もSEO関連の同業者とお話していて「ドメインパワー」についての話題を振られることがあります。人によっては特定のツールのスコアを使っていたり、コンテンツの独自性を含めていたりと定義が若干異なっています。

ドメインが外部から得られる全ての評価の蓄積を指す言葉だと思っていただければ、大きくズレない可能性が高いです。SEOの話題で出てくる可能性がありますので、出てきた場合は上記の定義を思い出してください。

発生した時期や理由は分からないのですが、恐らくSEOの現場でコミュニケーションを取る中で「ドメインが外部から得られる評価」を指す便利な言葉がなかったので自然発生したのだと思います。外部から得られる評価は、SEOをするなら非常に重要な指標であることは間違いありません。

SEO対策で成果を出すならドメインは大切にする

今回の内容をまとめます。

・ドメイン名にはキーワードを含める必要はない

・トップレベルドメインやセカンドレベルドメインでSEOの有利不利はない

・サービス名や会社名が伝わるシンプルなものがオススメ

・SNSなどでシェアされた際にサービス名が分かりやすいドメインを使う

・ドメイン変更や破棄はしない方が良い

・既にドメインやサイトがあるのであれば活用する

・ドメインパワーという言葉の定義は気にせずドメインに評価を蓄積する

ドメイン変更や破棄は可能な限りしない方が良いです。メリットがほとんどなく、デメリットが非常に大きいから、です。

ドメインが変わってしまうと、どんなに適切な方法でドメイン変更を行ったとしても検索順位の低下が起こってしまう可能性があります。ドメインを破棄してしまうと、破棄したドメインが第三者に取得され、全く別のサイトとなって悪用される可能性もあります。

1つのドメインを大切に長く使って価値を蓄積しSEOを成功させてください。

Faber CompanyではWebサイト改善の無料相談も受け付けています。ユーザービリティ向上についても承っていますので、お気軽にご相談ください。

この記事をシェア

この記事をシェア