シリーズ形式でお伝えしているオウンドメディア・コンテンツマーケティングの業界別事例。今回は、金融機関・金融サービス(銀行・保険・証券)提供企業に関連するオウンドメディアを紹介します。自社のオウンドメディアに活用できるポイントをぜひ見つけてください。

オウンドメディアを成功に導くには、リサーチからコンテンツ作り、効果分析まで一貫で使えるツールの導入もおすすめです。こちらもご覧ください↓

金融系コンテンツのポイント

金融商品は日用品と違って「良さそうだ」と思ってすぐに買ってもらえるものではありません。また、生活や人生と密接に関わるものであり、長期に渡ってかなりの金額を投じることになるものです。それ故にユーザーは「よく調べて、知ってから購入したい」「失敗したくない」という思いを持っています。

日本の金融資産の多くは「貯蓄」だと言われます。「資産を運用する」という概念そのものを学校等で学ばないことも大きいと思いますが、金融リテラシーを高めてもらわない限り、資産運用はもちろん金融商品(保険含む)を契約してもらえない可能性が高いのです。そのための啓蒙コンテンツを発信することで、ユーザーからの信頼を勝ち取り、長期的な関係性を構築することが重要ではないでしょうか。

当社の金融系お客さまにおける取組事例のまとめページもできました。 よりリアルな声をご覧いただけます↓

☑︎まずはコンテンツマーケティングの基本を知る:成功するコンテンツマーケティングとは?

☑︎SEOの基本もおさえたい:【最新版】正しいSEOとは?5つのSEO対策とチェックリスト

金融(銀行・保険・証券)のオウンドメディア事例7選

ここからは、各事例を解説していきます。以下の7つの金融系オウンドメディア・コンテンツマーケティングをご紹介します。

- 1. りそなBiz Action(りそな銀行)

- 2. Money VIVA(株式会社三井住友銀行)

- 3. J-Palette(株式会社常陽銀行)

- 4. ARUHIマガジン(アルヒ株式会社)

- 5. ライフネット公式note(ライフネット生命保険株式会社)

- 6. 保険の教科書(ファミリーコンサルティング株式会社)

- 7. 日興フロッギー(SMBC日興証券株式会社)

① りそなBiz Action(りそな銀行)

株式会社りそな銀行が運営している「りそなBiz Action」は、経営者や従業員に向けたビジネス情報を発信するオウンドメディアです。ビジネス(Biz)をより良いものとする活動(Action)に繋がる情報として、名づけられました。

コンテンツ

経営戦略から人事労務、ビジネススキル、財務経理など、お金のこと以外のテーマも幅広く取り扱っています。DXやSGDs、事業承継、M&Aなど注目のテーマは小冊子が用意され、無料でダウンロードできるようになっています。

各お役立ちコラムには、記事上部に監修者として有識者のプロフィールが掲載されていて、安心して読み進められるようになっており、記事下部にはより詳しい資料として冊子が紹介されています。

コンバージョン導線

記事本文には関連するりそなのサービスへのテキストリンク誘導や、記事下部には関連する小冊子(ホワイトペーパー)が紹介されています。

ソーシャルメディア(SNS)の利用状況

「りそなBiz Action」自体が独自にSNSアカウントを運用しているとの情報は確認できません。りそなグループ全体としては、X(旧Twitter)、Instagram、YouTube、LINEなどの公式SNSアカウントを通じて、商品やサービス、キャンペーンなどに関する情報を発信しています。

お役立ち資料が豊富に用意されていて、各記事のテーマに合うお役立ち資料の案内がされています。コンバージョンへの導線設計が上手な例として参考になります。

② Money VIVA(株式会社三井住友銀行)

三井住友銀行が運営する「Money VIVA(マネービバ)」は、お金に関する知識を楽しく学べることを目的としたオウンドメディアです。

コンテンツ

日常生活で役立つお金の豆知識や、資産運用、ライフプランニングに関する記事が豊富に掲載されています。イラストや図解を多用し、金融初心者にも分かりやすい構成となっています。シリーズ連載では、お金にまつわるテーマごとに連載で発信。座談会形式のコンテンツはリアルで読みごたえがあります。

コンバージョン

各記事下部にキャンペーンバナー、固定フッターに口座開設へのCTAが設置されています。ページやタイミングによってはポップアップバナーが表示されるようです。

ソーシャルメディア(SNS)の利用状況

オウンドメディア専用のSNS運用は実施されていないようです。

③ J-Palette(株式会社常陽銀行)

株式会社常陽銀行が運営する、女性のお客様向けの金融商品・情報を発信しているオウンドメディアです。

コンテンツ

「マネーお役立ちコラム」

一人暮らし、結婚にまつわるものから、ペットや子どもの大学受験にまつわるものまで、女性のライフスタイルに関わってくるお金がどれほどの金額なのか、節約術・運用のコツなどについての情報が発信されています。「お金の統計情報」

「生活にかかるお金はどれくらい?」というバナーリンクをクリックすると、株式会社NTTデータエービックのサイトに遷移。「各ライフステージで、実際のところどれだけお金が掛かるの?」という疑問に答える統計データが、グラフ形式でわかりやすくまとめられています。コンバージョン

コンテンツ中に本体サイトの商品紹介ページへのリンクを設置。たとえば、子どもの学費に関する記事の場合は教育ローンページへ、マイホーム購入に関する記事には住宅ローンページへといったように、関連したサービスを紹介しています。

会員登録の導線

インターネットバンキングがありますのでそちらで個人情報は獲得しているようです。金利情報を中心としたメルマガ登録への導線もあります。

ソーシャルメディア(SNS)の運用状況

常陽銀行全体のFacebookアカウントがあります。広報用に使われているようで、金融商品の案内だけでなく、協賛している企画展の情報や、地元・茨城の鹿島アントラーズの選手の協力のもと撮影されたイメージポスターのお知らせもあり、地域密着の企業であることが伝わってきます。

女性のライフスタイルが多様化するなかで、増え続ける女性のお客様ニーズに応えて情報発信しようと生まれたメディアです。

検索キーワードから読み取ることのできる、求められている記事を作成することで役に立ち、「相談しやすい雰囲気」を醸成することを目標にしています。

当社支援の情報は以下事例ページもご参照ください。

※関連事例:常陽銀行さまコンテンツSEO効果

④ ARUHIマガジン(SBIアルヒ株式会社)

日本最大手の住宅ローン専門金融機関「アルヒ株式会社」が運営する「ARUHIマガジン」は家探し、FPによる住宅ローンコラム、住まいのニュースや暮らしの小ネタなど、さまざまな“住生活”に役立つ記事を配信するメディア。月間130万UU以上のメディアに成長を遂げています。

コンテンツ

住宅ローンや地価など、住まいとお金に関するコンテンツが充実しています。加えて、住宅購入におけるノウハウや、リフォームに関する情報も用意されています。路線価図の読み方や、金利動向など、住宅を購入する人が知りたいことをと捉え、図をつかってわかりやすく解説されていることが魅力です。専門性が高い記事は、不動産コンサルタントなど有識者が執筆・監修されています。

コンバージョン導線

各記事下部には、「住宅ローンをご検討中のあなたへ」というコーナーが設置されており、住宅ローンシミュレーションや来店・オンライン面談予約へのボタンが用意されています。

記事によっては、同社が企画している「本当に住みやすい街大賞」など、バズ系・啓発系コンテンツへの誘導も行っています。自社への送客だけでなく、2019年から広告枠の販売も行っており「稼げるメディア」として注目されています。

ソーシャルメディア(SNS)の運用状況

ARUHIマガジン専用のSNSはありませんが、ARUHIのSNSアカウント(Facebook/X等)でARUHIマガジンの記事を配信しています。

金利上昇など時事性の高いテーマに、有識者を入れた信頼性の高い内容を、読みやすいコンテンツで配信されています。住宅購入を検討している方から、現在住宅ローン支払い中の方まで、一度はARUHIマガジンに触れているのではないかというほど、幅広いテーマをカバーしています。

⑤ ライフネット公式note(ライフネット生命保険株式会社)

ライフネット生命は、2014年8月に「ライフネットジャーナル オンライン」を開設し、人生や仕事、お金に関する情報を提供してきましたが、2023年8月に公式noteを立ち上げ、情報発信の場をnoteに移行しています。ライフネットジャーナル オンラインは現在noteのコーナー(マガジン)に移行されています。公式noteでは、社員のブログや保険に関する知識、ライフスタイルに役立つ記事など、ライフネットジャーナル オンラインよりさらに多彩なコンテンツが掲載されています。

コンテンツ

旬なプロフェッショナルへのインタビューから、ライフネット生命スタッフの日々の活動まで、さまざまな角度から「人生と仕事とお金について考える」メディアです。執筆者は同社の出口会長や岩瀬社長だけでなく、「社員ブログ」で、さまざまな社員が「執筆者」になっています。

コンバージョン導線

noteに移行してからは、サービス紹介などのコンバージョン導線はなくなり、記事を読んだ人との関係構築やブランディングを目的としています。

ソーシャルメディア(SNS)の運用状況

企業としてはFacebook、Twitter、LINEビジネスコネクトのアカウントを持っています。特筆すべきはLINEとFacebookメッセンジャーの使い方で、わずか1分でぴったりの保険が見つかる「ほけん診断」機能や、生年月日・性別・保険商品の入力だけで簡単に算出できる「保険料見積り」機能などが用意されています。

参考URL

「ライフネットジャーナルオンライン」の前身は、以前から発行していた広報誌「ライフネットジャーナル」。その広報誌を見た方から好評の声が多く、より手軽に読めるように情報を一元化して誕生したのがこのオウンドメディアです。

※参考:ライフネット生命保険がオウンドメディアを立ち上げた理由とは

⑥ 保険の教科書(ファミリーコンサルティング株式会社)

ファミリーコンサルティング株式会社が手掛けるオウンドメディアです。

MBA(経営学修士)、中小企業診断士、住宅ローンアドバイザーなど有資格者が監修する信頼性の高いコンテンツが魅力です。

コンテンツ

「生命保険」「学資保険」「社会保障制度」などのカテゴリ毎にコンテンツを用意。カテゴリ名を選択すると、まとめページが立ち上がります。たとえば「生命保険」カテゴリなら「STEP1:まずは自分に生命保険が必要か知ろう」「STEP2:自分にどれくらい保障が必要か計算する」「STEP3:自分にあった生命保険の選び方」といったように、読者のステージにあわせたステップと関連記事が案内されています。執筆者はファミリーコンサルティング社員の「金融のプロ」です。

コンバージョン

各記事の最後には、関連情報がまとめられており、無料でダウンロードできるEbookのダウンロードリンクが貼られています。中には、71ページもあって読み応えのありそうなものもあります。その他に「保険無料相談事例集」のリンクもあり、実際に保険相談をされた方が加入した保険とその理由を余すことなく記載しています。

ソーシャルメディア(SNS)の利用状況

「保険の教科書」専用のFacebookとXのアカウントがあり、内容は記事の更新情報の告知が主です。

⑦ 日興フロッギー(SMBC日興証券株式会社)

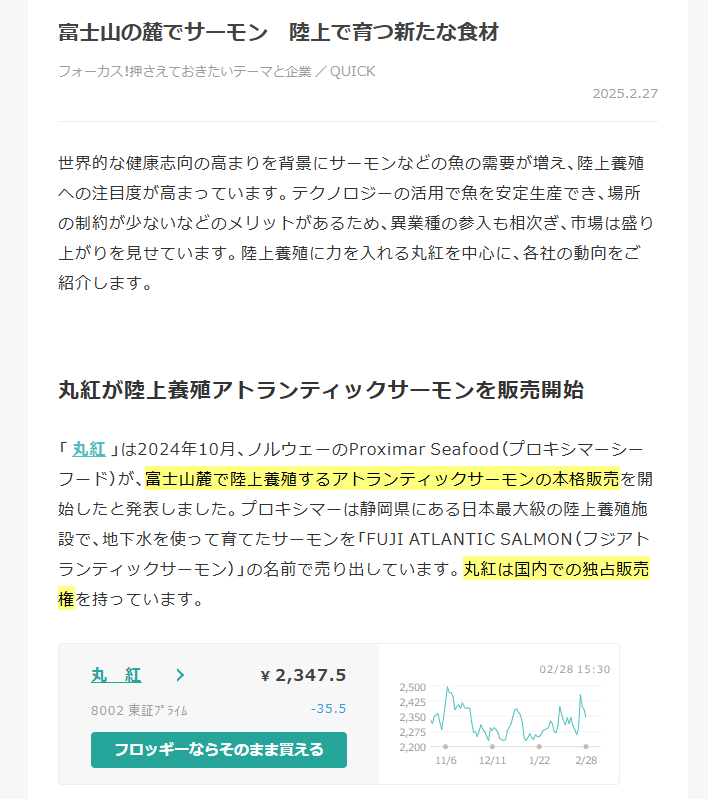

日興フロッギーは、SMBC日興証券が運営する証券・投資に関するメディアで、2016年11月にサービスを開始、2019年2月に証券取引機能を実装しています。投資初心者から経験者まで幅広いユーザーに支持され、投資へのハードルを下げる役割を果たしています。

最大の特徴は「記事から直接株式を購入できる「FROGGY取引」機能」です。

コンテンツ

トレンド銘柄や、株式相場など株運用を行っている読者に向けた記事だけでなく、お金の基礎知識や、株初心者が株を始めるリアルなコンテンツなど、投資に興味がある人すべてのニーズに対応しています。また、投資以外にも、ビジネスや生活にまつわるコラムも配信されています。注目は「株が買える記事」。

口座開設を行っていれば、読んで記事から株を買えるようになっています。

コンバージョン導線

「株が買える記事」では、銘柄の企業の事業を紹介し、そのまま株が買える仕組みとなっています。ヘッダとフッタには口座開設への導線が設置されています。

ソーシャルメディア(SNS)の運用状況

フロッギーはX(旧Twitter)、Facebook、Instagramを運用しています。新着記事や、キャンペーン情報の配信を行っています。

記事を読んで、そのまま株を買えるという斬新な仕組みを導入! 株初心者の取り組みや、口コミによる紹介で大きく成長している印象です。口座拡大にも大きく貢献しているでしょう。

コンテンツは、当社が支援させていただきました。支援プロセスを事例記事にまとめたので、ぜひ読んでくださいね。

※関連事例:SMBC日興証券さまのコンテンツマーケティング成果

お役立ち情報の提供により「想起され、安心感を持ってもらえるブランド」に

金融はまだまだ多くの人にとって、難しい・分からないというイメージを持たれがちな分野ではないでしょうか。かくいう私も「資産運用しないとな」とネット証券の口座を作ったはいいものの、数年以上放置しています(苦笑)私の両親にも時間があるのだからやってみたらと勧めてみたのですが、私がやったこともないので強くも言えず。。 やはり「知識の有無」が行動に影響していると思います。

そのため、専門知識を噛み砕いてわかりやすく伝え、ユーザーの資産形成に関連する疑問や課題へ応えるコンテンツが重要です。 また、情報発信を通して信頼感や安心感(相談しやすさ)を感じてもらうこと、金融周りで悩んだら想起されるようなブランド、メディアになることも大切でしょう。充分な情報提供をした上で、コンテンツに訪れたユーザーへのじょうほう「試してみたい」と思ってもらい、次のアクションに誘導できるようなライトなコンバージョンポイント(メールマガジン、無料セミナー、ホワイトペーパーなど)を用意しておくことで、長期的なリレーションが構築できるようになることが重要そうです。

この記事をシェア

この記事をシェア