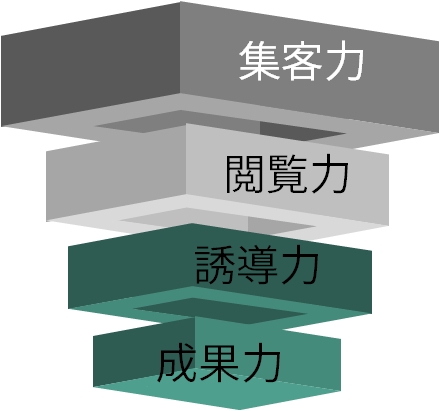

「4つの力」を用いたコンテンツの評価と分析手法、そして改善事例をこの連載では紹介しています。第4回は、「4つの力」の一つである「誘導力」に関しての考え方、ツールを使った分析方法と、誘導力を上げるためのチェックリストを紹介します。 Faber Company CAO (Chief Analytics Officer) の小川です。コンサルティングのサポートや社内教育、そしてFaber &Technologyが提供している解析ツール「ミエルカ」の開発や要件出しのお仕事をしています。 「4つの力」を用いたコンテンツの評価と分析手法、そして改善事例をこの連載では紹介しています。第4回は、「4つの力」の一つである「誘導力」に関しての考え方、ツールを使った分析方法と、誘導力を上げるためのチェックリストを紹介します。 第1回の記事はこちら 【研究】オウンドメディアやコンテンツマーケティングで重要な「コンテンツ」をどのように評価していますか?「4つの力」を活用したコンテンツ評価法 第2回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した4つの力のうち「集客力」を増やすための、分析方法とチェックリストを公開 第3回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した、「閲覧力」を増やすための、分析とチェックリスト 第5回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した、「成果力」を増やすための、分析とチェックリスト  誘導力とはどういった力なのか? 誘導力はコンテンツやページを閲覧した後に、他のコンテンツやページにどれくらい回遊(移動したか)をあらわすための指標です。ミエルカでは「直帰率」と「離脱率」を元に、誘導力の数値を計算しています。これらの2つの数値が低ければ低いほど、誘導力が高くなるということです。 購入完了ページや会員登録完了ページなど、サイトのゴールを達成するページでない限り、利用者の方が離脱することをサイト運営者が望んでいることはないかと思います。もちろん利用者側での事情で離脱することをあるかと思いますが、コンテンツやページのレイアウトなどの「せい」で離脱をしている場合は、サイト運営者にとっても利用者にとってもうれしいことはありません。 利用者がせっかくもっと同じテーマの記事を読みたいと思っており、サイト側でもそのような記事が提供されているにも関わらず、正しく提示することが出来ていなければ、それはお互いにとっての機会損失です。ぜひ「ミエルカ」を活用して、誘導力を把握・改善していくことに取り組んでみましょう。 それでは実際に誘導力のデータをミエルカのレポートで確認してみましょう。 ミエルカの「誘導力」レポート

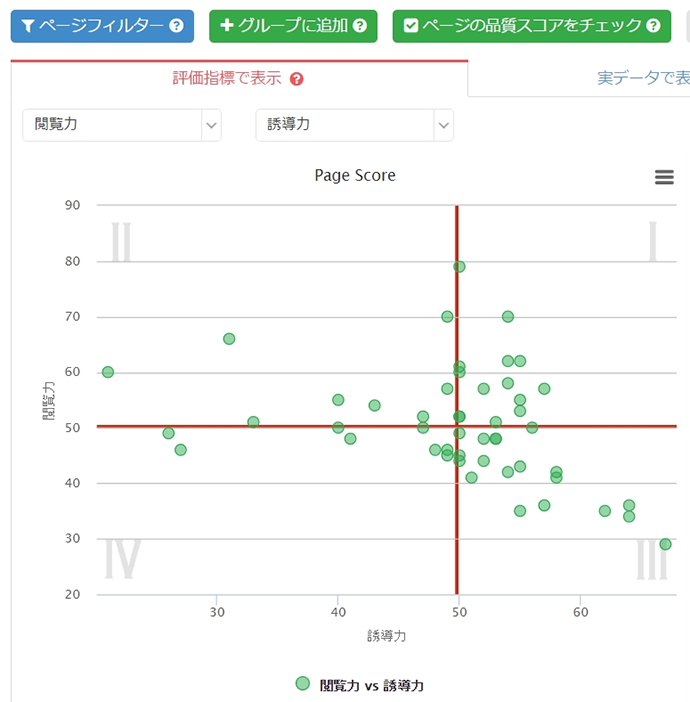

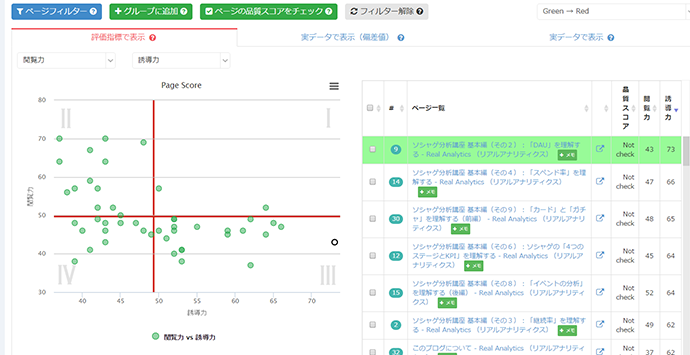

誘導力とはどういった力なのか? 誘導力はコンテンツやページを閲覧した後に、他のコンテンツやページにどれくらい回遊(移動したか)をあらわすための指標です。ミエルカでは「直帰率」と「離脱率」を元に、誘導力の数値を計算しています。これらの2つの数値が低ければ低いほど、誘導力が高くなるということです。 購入完了ページや会員登録完了ページなど、サイトのゴールを達成するページでない限り、利用者の方が離脱することをサイト運営者が望んでいることはないかと思います。もちろん利用者側での事情で離脱することをあるかと思いますが、コンテンツやページのレイアウトなどの「せい」で離脱をしている場合は、サイト運営者にとっても利用者にとってもうれしいことはありません。 利用者がせっかくもっと同じテーマの記事を読みたいと思っており、サイト側でもそのような記事が提供されているにも関わらず、正しく提示することが出来ていなければ、それはお互いにとっての機会損失です。ぜひ「ミエルカ」を活用して、誘導力を把握・改善していくことに取り組んでみましょう。 それでは実際に誘導力のデータをミエルカのレポートで確認してみましょう。 ミエルカの「誘導力」レポート  こちらがミエルカの誘導力レポートとなります。あるキュレーションメディアサイトの数値となります。前回の記事(【研究】「ミエルカ」を活用した、「閲覧力」を増やすための、分析とチェックリスト)で紹介した「閲覧力」との掛け合わせですね。見方は今までの連載で紹介してきたとおりになり、1つ1つの●が1つ1つの記事を表しており、右上に●があるほど、閲覧力や誘導力が高いという事になります。 見ての通り、誘導力は必ずしも閲覧力に左右されるわけではありません。記事が長いあるいは読まれているからといって、次の記事を見に行くかというとそんなことはありません。そして、誘導力を更に高めるためには、閲覧力が高い記事と低い記事を自分の目で見比べることで実現できます。ここからは筆者のブログを例に紹介いたします。 誘導力を改善するための取り組み

こちらがミエルカの誘導力レポートとなります。あるキュレーションメディアサイトの数値となります。前回の記事(【研究】「ミエルカ」を活用した、「閲覧力」を増やすための、分析とチェックリスト)で紹介した「閲覧力」との掛け合わせですね。見方は今までの連載で紹介してきたとおりになり、1つ1つの●が1つ1つの記事を表しており、右上に●があるほど、閲覧力や誘導力が高いという事になります。 見ての通り、誘導力は必ずしも閲覧力に左右されるわけではありません。記事が長いあるいは読まれているからといって、次の記事を見に行くかというとそんなことはありません。そして、誘導力を更に高めるためには、閲覧力が高い記事と低い記事を自分の目で見比べることで実現できます。ここからは筆者のブログを例に紹介いたします。 誘導力を改善するための取り組み  こちらの画像は筆者のブログ「Real Analytics」の閲覧力と誘導力のデータになります。それでは誘導力が高い そして 低い 記事をいくつかピックアップしましたので、ぜひ皆さんも、どのような共通項があるのか、チェックしてみてください!(決してアクセス数を増やす目的ではありません 笑) 誘導力73の記事 https://analytics.hatenadiary.com/entry/20131111/p1 ソシャゲ分析講座 基本編(その2):「DAU」を理解する 誘導力61の記事 https://analytics.hatenadiary.com/entry/20110102/p1 アクセス解析やTwitter分析など、3年間でレビューした100個のツールをまとめた『ウェブ分析ツール大全』を公開! 誘導力38の記事 https://analytics.hatenadiary.com/entry/2015/04/26/135534 Googleアナリティクスの「セッション」を正確に理解する 誘導力41の記事 https://analytics.hatenadiary.com/entry/20080902/p1 サイトへのリンク元の種類 及び それらの計測方法と特徴 忙しくてチェックする時間がない方に向けて、結論は以下の通りとなります。 「インパクトがある画像を最初に用意し、見出しを適切に入れることで途中での離脱を防止する(ことにより誘導力が高くなる)」 「ページの下部だけではなく、上部にも関連記事のリンクを入れる(ページ下部に関連記事があるのはブログの運営者しかしらないので、最初にも用意しておく)」 「単純な解説系の記事は、関連するキーワードへの誘導を行わないと、誘導力が低くなる」 このような気づきが挙げられます。そして、このような学び(自社サイトならではの「虎の巻」)を発見することが出来れば、効果の悪い記事のリライトや、新しい記事を書く際の参考にすることが出来ます。

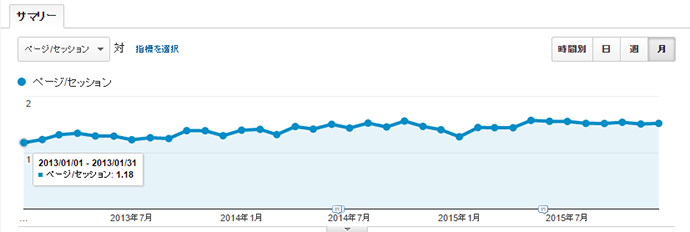

こちらの画像は筆者のブログ「Real Analytics」の閲覧力と誘導力のデータになります。それでは誘導力が高い そして 低い 記事をいくつかピックアップしましたので、ぜひ皆さんも、どのような共通項があるのか、チェックしてみてください!(決してアクセス数を増やす目的ではありません 笑) 誘導力73の記事 https://analytics.hatenadiary.com/entry/20131111/p1 ソシャゲ分析講座 基本編(その2):「DAU」を理解する 誘導力61の記事 https://analytics.hatenadiary.com/entry/20110102/p1 アクセス解析やTwitter分析など、3年間でレビューした100個のツールをまとめた『ウェブ分析ツール大全』を公開! 誘導力38の記事 https://analytics.hatenadiary.com/entry/2015/04/26/135534 Googleアナリティクスの「セッション」を正確に理解する 誘導力41の記事 https://analytics.hatenadiary.com/entry/20080902/p1 サイトへのリンク元の種類 及び それらの計測方法と特徴 忙しくてチェックする時間がない方に向けて、結論は以下の通りとなります。 「インパクトがある画像を最初に用意し、見出しを適切に入れることで途中での離脱を防止する(ことにより誘導力が高くなる)」 「ページの下部だけではなく、上部にも関連記事のリンクを入れる(ページ下部に関連記事があるのはブログの運営者しかしらないので、最初にも用意しておく)」 「単純な解説系の記事は、関連するキーワードへの誘導を行わないと、誘導力が低くなる」 このような気づきが挙げられます。そして、このような学び(自社サイトならではの「虎の巻」)を発見することが出来れば、効果の悪い記事のリライトや、新しい記事を書く際の参考にすることが出来ます。  筆者のブログも、2013年1月にこのような分析を行い少しづつ改修を進めた結果、2013年1月には1.18だったページ/セッションも、現在ではコンスタントに1.5をキープするようになりました。 誘導力を上げるためのチェックリスト 集客力・閲覧力の時にも紹介してきた改善のためのチェックリストですが、誘導力の内容も紹介いたします。誘導力改善に役立つ内容ですので、ぜひ皆さんも自分のブログや、会社・クライアントが運営しているコンテンツなどでチェックをしてみてください。

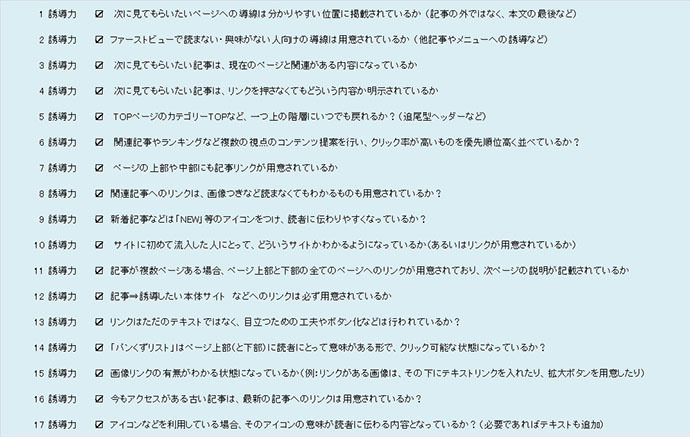

筆者のブログも、2013年1月にこのような分析を行い少しづつ改修を進めた結果、2013年1月には1.18だったページ/セッションも、現在ではコンスタントに1.5をキープするようになりました。 誘導力を上げるためのチェックリスト 集客力・閲覧力の時にも紹介してきた改善のためのチェックリストですが、誘導力の内容も紹介いたします。誘導力改善に役立つ内容ですので、ぜひ皆さんも自分のブログや、会社・クライアントが運営しているコンテンツなどでチェックをしてみてください。  まとめ ・適切な誘導を行わないことは、サイト運営者にとっても情報をもっと欲している利用者にとっても不利益である ・誘導力が低くなる理由は、コンテンツのタイプだけではなく、適切なユーザーインターフェースが提供されていない場合にも発生する ・チェックリストと自社サイトの誘導力が高い記事と低い記事を見比べながら、自社サイトならではの「虎の巻」を作成し、数値が悪い記事の改修や、新しい記事を書く際の参考としよう 第1回の記事はこちら 【研究】オウンドメディアやコンテンツマーケティングで重要な「コンテンツ」をどのように評価していますか?「4つの力」を活用したコンテンツ評価法 第2回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した4つの力のうち「集客力」を増やすための、分析方法とチェックリストを公開 第3回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した、「閲覧力」を増やすための、分析とチェックリスト 第5回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した、「成果力」を増やすための、分析とチェックリスト

まとめ ・適切な誘導を行わないことは、サイト運営者にとっても情報をもっと欲している利用者にとっても不利益である ・誘導力が低くなる理由は、コンテンツのタイプだけではなく、適切なユーザーインターフェースが提供されていない場合にも発生する ・チェックリストと自社サイトの誘導力が高い記事と低い記事を見比べながら、自社サイトならではの「虎の巻」を作成し、数値が悪い記事の改修や、新しい記事を書く際の参考としよう 第1回の記事はこちら 【研究】オウンドメディアやコンテンツマーケティングで重要な「コンテンツ」をどのように評価していますか?「4つの力」を活用したコンテンツ評価法 第2回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した4つの力のうち「集客力」を増やすための、分析方法とチェックリストを公開 第3回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した、「閲覧力」を増やすための、分析とチェックリスト 第5回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した、「成果力」を増やすための、分析とチェックリスト

関連記事

事例を探す

業種で探す

成果・効果で探す

この記事をシェア

この記事をシェア