今回から複数回にわたりオウンドメディアやコンテツマーケティングで重要なコンテンツの評価と分析手法として「4つの力」の活用と改善事例を紹介していきます。第1回は「4つの力」の意味、そしてそれがどのようにコンテンツの評価に役立つかについてお話します。 Faber Company CAO (Chief Analytics Officer) の小川です。コンサルティングのサポートや社内教育、そしてFaber Companyが提供しているコンテンツマーケティングツール「ミエルカ」の開発や要件出しのお仕事をしています。 今回から複数回にわたりオウンドメディアやコンテツマーケティングで重要なコンテンツの評価と分析手法として「4つの力」の活用と改善事例を紹介していきます。第1回は「4つの力」の意味、そしてそれがどのようにコンテンツの評価に役立つかについてお話します。

皆さん、コンテンツはどのような指標で評価していますか?

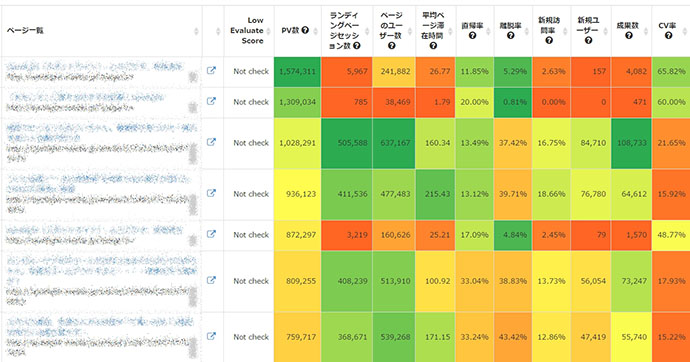

Webサイトで作成される様々なコンテンツ。評価の仕方はいろいろあります。ページビューや訪問者数、ソーシャル上でのシェア数、コンバージョンへの貢献、滞在時間などがその一例として上げられます。

しかし、このようにいろいろな指標を並べてしまうと、どの指標をどのように比較すればよいかが分かりにくくなってしまいます。また、上司やクライアントに共有するときにも、上記の表を提出しても伝わらないのではないでしょうか。

コンテンツは「4つの力」で評価する

そこで「ミエルカ」では、重要な指標を「4つの力」としてまとめることにしました。また、その4つの力を偏差値化することで、よりわかりやすい数値で比較出来るようにしました。 まずは、4つの力のデータを見てみましょう。

このように各コンテンツを「集客力」「閲覧力」「誘導力」「成果力」の4つにわけて、それらの数値を元に「総合点」を計測しています。 コンテンツにとって重要な4つの要素を「力」としています。その4つとは

また、数値は見ての通り指標化されており、偏差値のような計算がされています。つまり「50」が平均となり、50より高ければ分析対象範囲内(※)では優れており、50未満であれば劣っているということがわかります。 ※「分析対象範囲内」 レポートに表示されているページ群での計算となります。デフォルトではアクセス数が多い上位50件・100件・200件などの表示件数で計算されますが、特定のディレクトリやURLを除くグルーピングやフィルター機能を使って、レポートに表示されるURLを絞り込んだ場合、その絞りこまれたページ群の中で偏差値が計算されます。 4つの力だけではなく、実数も簡単に確認することができるので、詳細を見たい場合はこちらのレポートもあわせて使ってみましょう。

改善の基本的な考え方

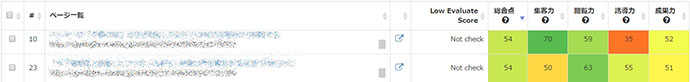

以下の2つのコンテンツの例を見てみましょう。

どちらも総合点は一緒ですが、4つの力には違いがあります。10番のコンテンツは集客力が高い(70)のですが、誘導力が低い(35)という事が見てとれます。つまり流入は多く、ユーザーのニーズがあるコンテンツなのですが、読み終わった後に離脱してしまう可能性が高いということです。 せっかく流入を確保できているのに、誘導出来ていないということは、関連コンテンツが無かったり、あったとしても紹介されているコンテンツの関連性が無かったりという可能性があります。改善を行なうためには、実際にコンテンツを確認して、記事の最後に手動で関連コンテンツを入れる。ミエルカのキーワード系のレポートを使いながら、関連コンテンツを執筆するなどが考えられます。

「4つの力」はコンテンツ以外のページに使うことも出来る

オウンドメディアなどのコンテンツ評価に使いやすい4つの力ですが、活用はそれに限定されません。 ウェブサイトのある通常のコンテンツ比較にも利用することが出来ます。例えば、Webサイト内にある複数の特集の評価なども利用出来ます。「春の着回し特集」「スタッフオススメカーディガン」「暖かくなってきた時のオススメコーデ」など複数の商品を紹介しているページ同士を比較し、利用者のニーズやそこからの成果を比較するといった事も可能です。 またWebサイトを初めて分析するときに、そのWebサイトにとって重要なページや課題となるページをすぐに確認出来ます。例えば「集客力が高いけど誘導力が低いページ」や「誘導力も成果力も高いけど、集客力が低いページ」といった具合です。アクセス解析ツールのデータを眺めるより、効率的に気付きを得られるのも4つの力の大きな特徴です。 なお、このような比較をする場合は、似たようなページ同士を比較しないと意味がありません。例えばTOPページと、カートページを比較してしまうと、後者のほうが成果力が(ゴールに近いため)必ず高くなってしまいます。コンテンツ同士、商品一覧同士など同じレイヤー(=種類)のページを比較することを意識しましょう。

どの力を重要視するべき?

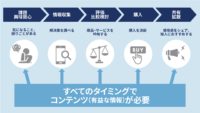

4つの力のうち、どの力を重要視するかは、ステージによって変わってきます。以下の図を見てみましょう。

4つの力はファネル(漏斗)のように見るべきものだと考えています。 まずは人を集め(集客力)、そしてコンテンツを読んでもらい(閲覧力)、その後に他のコンテンツやページも見てもらい(誘導力)、最終的にゴール・コンバージョンに繋げる(成果力)といった形です。そのため、大切なのは「4つの力」を同列に扱うのではなく、順番に改善していくという考え方です。オウンドメディアとしてWebサイトを立ち上げた、あるいはコンテンツを作り始めたタイミングでは、「集客力」を最重要視しましょう。そして集客量やWebサイト全体の中で占める新規訪問の割合が一定量(例:10%~20%)になったら、次の「閲覧力」に進むといった形です。

まとめ

4つの力を使ったコンテンツ評価について解説してきましたがいかがでいたでしょうか。本内容をまとめると以下の3点になります。

- 複雑なアクセス解析用語に基づく沢山の指標を見ても、判断が難しいし、他の人に伝わりにくい。

- 4つのわかりやすい指標でコンテンツを評価する。「集客力」「閲覧力」「誘導力」「成果力」の4つの指標が活用できる。

- 似たようなコンテンツを比較して「違い」を見つけ、改善を進めていく。

みなさんのコンテンツマーケティングやオウンドメディア運営の参考になれば幸いです。次回からはこの4つの力を1つずつ見ていきます。具体的な分析方法、コンテンツチェックリストや改善事例なども紹介していきます。お楽しみに! 第2回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した「集客力」を増やすための分析とチェックリスト 第3回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した「閲覧力」を増やすための分析とチェックリスト 第4回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した「誘導力」を増やすための分析とチェックリスト 第5回の記事はこちら 【研究】「ミエルカ」を活用した「成果力」を増やすための分析とチェックリスト

オウンドメディア成功事例を知りたい方はこちら

業界別のオウンドメディア成功事例まとめ

コンテンツ制作の基本的な考え方から、実際に活用している企業の成功事例まで、「オウンドメディア」がよくわかるミエルカブログの記事をまとめました。

コンテンツ制作の基本的な考え方から、実際に活用している企業の成功事例まで、「オウンドメディア」がよくわかるミエルカブログの記事をまとめました。

この記事をシェア

この記事をシェア